ニュース

電力効率は第12世代Coreの2倍以上? AMDがノートPC向けAPU「Ryzen 6000」の詳細やグラフィックス性能を明らかに

|

「単体GPUなしに解像度1920×1080ドット(以下,フルHD)でのゲームプレイを可能にする」とAMDがアピールするRyzen 6000Mは,ゲーマーにとっても注目に値する製品だ。AMDが明らかにしたポイントをまとめてみたい。

電力効率を向上させる改良が行われたRyzen 6000M

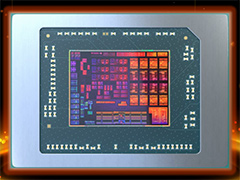

Ryzen 6000Mのラインナップや主要な特徴を,改めて簡単にまとめておこう。

Ryzen 6000Mは,計10製品からなるノートPC向けのAPU(GPU統合型CPU)だ。製品構成は,高性能ノートPCをカバーするTDP(Thermal Design Power,

|

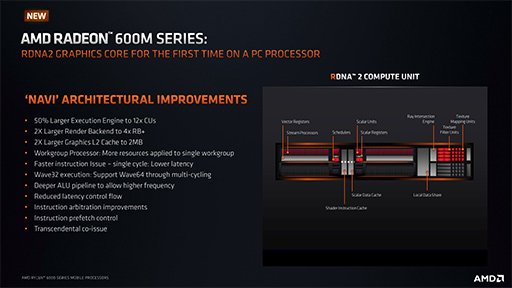

CPUコアには,第3世代Ryzenプロセッサが採用している「Zen 3」アーキテクチャを改良した「Zen 3+」アーキテクチャを採用する。一方,統合GPUは,従来製品が採用していた「Vega」アーキテクチャから,最新の「RDNA 2」アーキテクチャへと一気に刷新されたのが特徴だ。

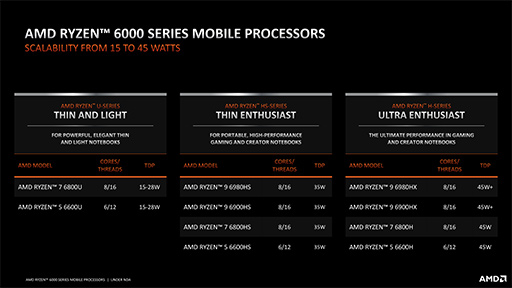

次に示すスライドは,Ryzen 6000Mのブロック図である。最大8コア16スレッドに対応するZen 3+アーキテクチャのCPUコアと,最大12基のCompute Unit(以下,CU)を集積するRDNA 2アーキテクチャのGPUコアという構成だ。

|

ちなみに,RDNA 2アーキテクチャでは,1基のCUに64基のシェーダコアを集積しているので,Ryzen 6000Mの統合GPUにおける総シェーダ数は最大768基となる。これは,エントリー市場向けの単体GPU「Radeon RX 6300M」と同じ規模だ。

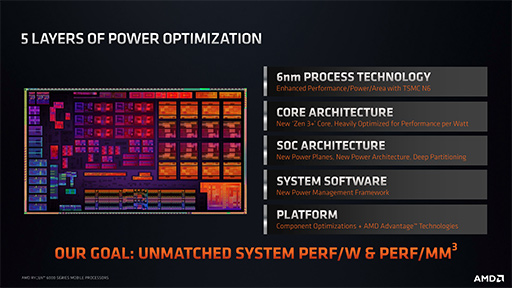

AMDによると,Ryzen 6000Mで注力したのは,電力およびダイ面積あたり性能の向上だという。そのためRyzen 6000Mには,「5レイヤー」にわたる改良や改善が施されているそうだ。ここでいうレイヤーは,物理的な配線層の意味ではなく,ジャンルとかカテゴリといった「大きな枠組み」という意味だと理解すればいい。ゲーマーにも重要と思われるレイヤーを順に取り上げていこう。

|

第1に挙げられたレイヤーは,製造プロセスとして新たに「TSMC N6」を採用したことだ。デスクトップPC向けのRyzen 5000シリーズは,「TSMC N7」プロセスを採用している。ただ,このプロセスは,ArF(アルゴン・フッ素)レーザーを用いた液浸露光とマルチパターニングによって,ノード長7nmを実現している製造プロセスで,工程はとても複雑だ。

それに対してTSMC N6は,露光に極端紫外線(EUV)を採用することで,ノード長6nmを実現しながら工程を大幅に簡略化したのが特徴であるという。AMDによると,「TSMC N7で6つの工程だったものが,1つの工程にまとめられる」ほどの効果があったそうだ。

これにより,製造コストの低減や歩留まりの大幅な向上が可能になっただけでなく,設計の自由度も高まったという。それがRyzen 6000Mにおける電力あたり性能の向上に大きく寄与しているとAMDは説明していた。

消費電力削減の取り組みでノートPCに適した構造となったZen 3+

そもそもZen 3+の“プラス”とは何か,気になる人は多いだろう。AMDによると,“プラス”は「電力あたりの性能向上,ひいては最大クロックの向上」を意味しているとのこと。

第2世代のRyzenに採用された「Zen+」アーキテクチャは,初代Ryzenの「Zen」アーキテクチャと比べて,動作クロックの向上やクロックあたり性能(IPC:Instructions Per Clock)の改善が行われたことを記憶している読者も多いと思う(関連記事)。だがAMDは,「Zen 3+のIPCは,Zen 3から変わっていない」と明言している。

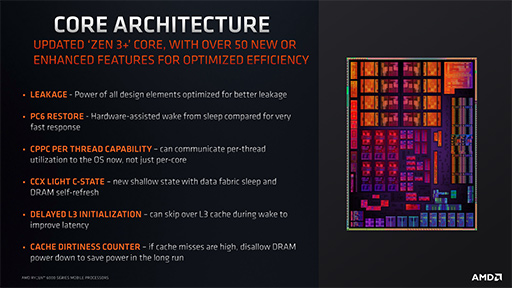

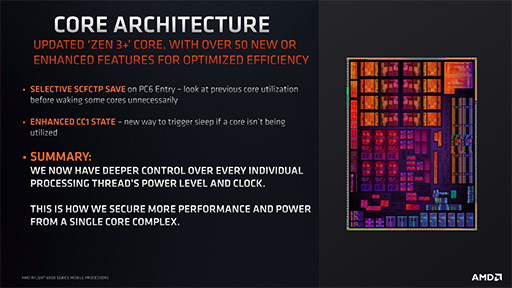

であれば,Zen 3+ではどのような改良が行われたのかだが,AMDによると50か所もの改善や改良を加えたとのこと。ここまでノートPC向けに進化したCPUアーキテクチャを設計したのは,AMDでは初めてだそうだ。

次に示す2つのスライドは,Zen 3+における主な改良点をまとめたものであるが,見事に省電力関係の話題ばかりである。

|

|

興味深いところだけをまとめていくと,まずZen 3+では,省電力ステートの1つである「PC6」からの復帰に対して,ハードウェア支援が組み込まれた。復帰が速くなったことにより,ミリ秒単位でPC6ステートに落とすことが可能になったという。

また,CPUを組み合わせた「CPU Complex」(以下,CCX)内部にあるインターコネクト(データファブリック)に,新しい省電力ステート「CCX Light State」が加わった。

従来のZen 3アーキテクチャでは,データファブリックが休止するためには,CPUコアの休止も必須だった。だが,CPUコアが動作していても,データファブリックが駆動していないという状態はあり得る。CCX Light Stateは,CPUコアが動作中でもデータファブリックを軽い休止状態に移行できるステートだそうだ。CCX Light Stateでは,データファブリックのクロックを止めないので,必要に応じて瞬時に復帰できるという。

そのほかにも,

- スリープからの復帰時や電源投入時におけるPCの応答性を改善するために,L3キャッシュの初期化を遅らせる「Delayed L3 Initialization」

- 逆に,L3キャッシュのミスヒットが連続したときには,メモリバスを休止させないことで応答性を改善する「Cache Dirtiness Counter」

といった,ノートPCに適した応答性改善を実現する機能も組み込まれている。

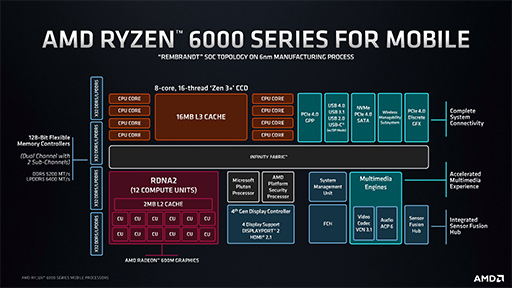

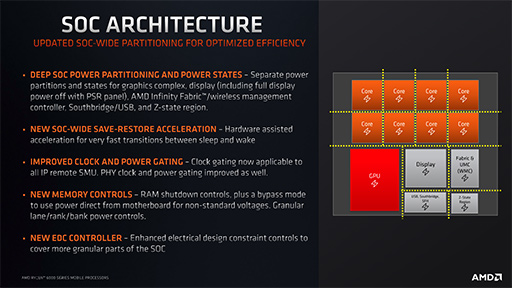

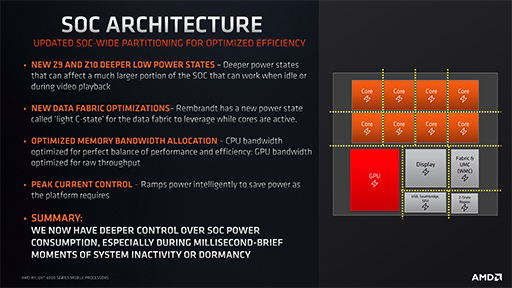

こうしたCPUコアにおける電力あたり性能の改善に加えて,Ryzen 6000MではSoC(System-on-a-Chip)レベルでの大幅な電力あたり性能の向上が図られている。次のスライドは,SoCレベルの改良や新機能をまとめたものだ。

|

|

スライドの右側に,点線で区切られたCPUのブロック図がある。今どきのCPUはどれも似たようなものだが,Ryzen 6000Mは,CPUコアやGPU,チップセット機能といった単位での電力区画に分けられていて,それぞれの区画が使用する電力を,新開発のパワーゲートにより制御できるという。

制御のキーとなるのが,「Z state」(Zステート)と呼ばれる電力ステートだ。

ZステートはGPUやディスプレイ,メモリコントローラに関わるもので,「Z9」と「Z10」という2つのステートがある。それぞれのステートは,以下のような状態を示す。

- Z9:ディスプレイパネルのバックライトが点灯して,画面のリフレッシュが行われている状態

- Z10:ディスプレイパネルのバックライトは消えているが,セルフリフレッシュが行われている状態

たとえばRyzen 6000Mでは,動画を再生中にZ9ステートへと移行できるそうだ。このときSoCでは,メモリコントローラやビデオ処理エンジン,ディスプレイコントローラといった動画再生に関係する部分だけが動作しており,それ以外はほぼ休止の状態に変わるという。

また,ディスプレイは点灯しているが何もしていないという状態では,Z10ステートに移行できる。Z10ステートでは,ディスプレイパネルのセルフリフレッシュによって画面の表示は維持できるものの,SoCの大部分は,電源が落ちた状態になる。つまり,SoCはほとんど電力を消費しなくなるわけだ。

|

Windows 11では,設定アプリから「システム」→「電源とバッテリー」→「電源モード」,Windows 10では,設定アプリから「システム」→「電源とスリープ」→「パフォーマンスとエネルギー」で電源プランを選択できる。ユーザーは必要に応じて,「バランス」や「高パフォーマンス」,あるいはメーカー独自設定から,適切な電源プランを選択しなければならない。もっとも大半のユーザーは,初回起動時の設定のまま電源プランを変更してはいないだろう。

AMDによると,Ryzen 6000Mで導入となったPMFは,電源プランの設定を自動化する仕組みであるそうだ。PMFがユーザーからの入力状態を監視して,必要とする電源プランに適宜切り替えるとのこと(※自動切り替えを無効化もできる)。おそらくチップセットドライバにPMFが組み込まれて提供されるのではないかと思われる。

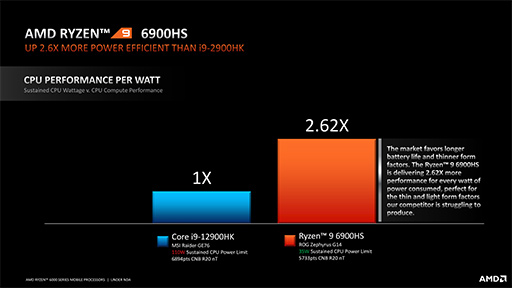

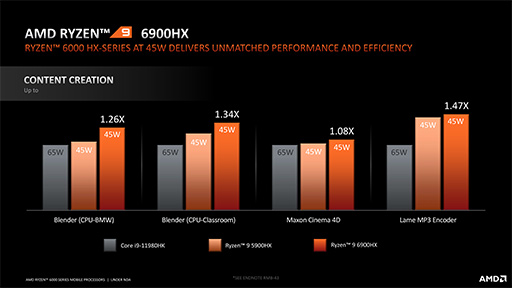

Ryzen 6000Mの電力効率はAlder Lakeの2倍以上

ざっくりとRyzen 6000Mの省電力関連をまとめてみたが,こうした改良によって電力効率はどれくらい向上したのか。AMDは,ノートPC向け第12世代Coreプロセッサの14コア20スレッドモデル「Core i9-12900HK」と,TDP 35Wで8コア16スレッド対応の「Ryzen 9 6900HS」で,「CINEBENCH R23」のスコアで比較した結果を公表している。

|

もちろん,スコア自体はCore i9-12900HKのほうが高い。しかし,「消費電力あたりのスコアで比べると,Ryzen 9 6900HSのほうが2.62倍も高性能だ」とAMDは主張しているわけだ。

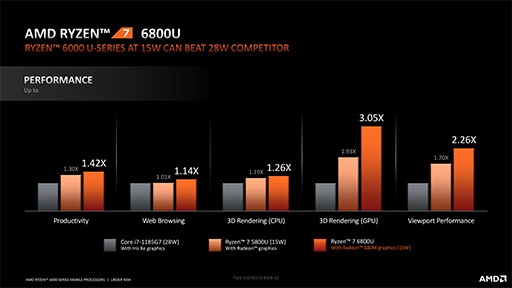

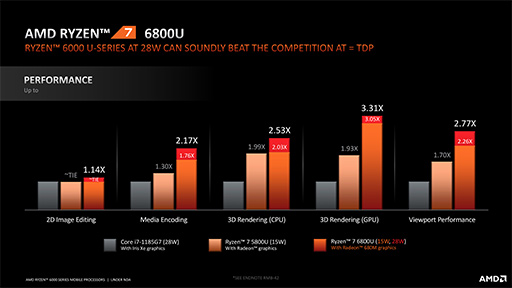

こうした電力あたりの性能により,「Ryzen 6000Mは,すべてのレンジで前世代はもちろん,ライバルも圧倒する」とAMDはアピールしている。薄型ノートPC向けの末尾「U」モデルでは,CPUやGPUを酷使するアプリケーションではライバルや前世代Ryzenを上回り,TDP 45W超の「HX」モデルでも,ライバルよりTDPが低いにもかかわらず,クリエイター向けソフトの性能で上回るそうだ。

|

|

|

フルHD解像度での快適なゲームプレイを実現するRDNA 2ベースの統合GPU

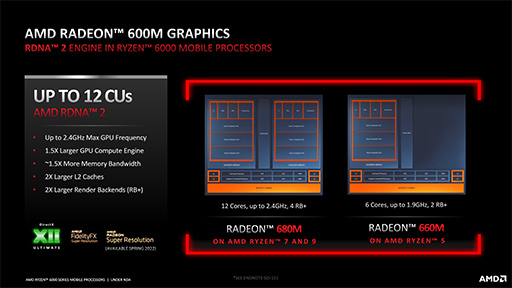

先述したように,Ryzen 6000Mは,RDNA 2ベースのGPUを統合している。AMDによると,単体GPU向けのRDNA 2と基本的には同一のアーキテクチャを実装しているそうで,違いはメモリ帯域幅の違いに合わせてキャッシュ構成を変更しただけであるそうだ。

|

Ryzen 6000Mの統合GPUには,「Radeon 680M」と「Radeon 660M」という2種類の構成がある。Radeon 680Mは,Ryzen 9またはRyzen 7と組み合わせるフルスペック版であり,CU数は12基で,GPU最大クロックは2.4GHzというスペックを持つ。一方のRadeon 660Mは,CU数を半分の6基としたうえで,GPU最大クロックも1.9GHzに留めたRyzen 5用の統合GPUである。

|

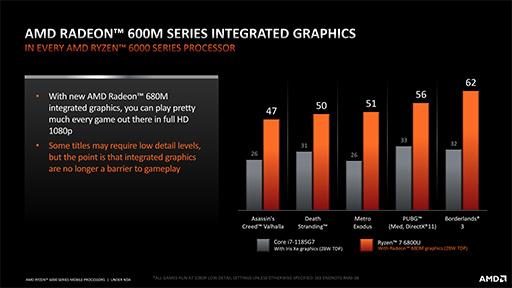

Ryzen 6000Mのグラフィックス性能は,「Vegaベースの前世代に対して,最大2倍」に達するそうだ。その結果,「多くのゲームタイトルをフルHD解像度で快適にプレイできる性能を実現した」と,AMDはアピールする。たとえば,薄型ノートPC向けの「Ryzen 7 6800U」は,第11世代Coreプロセッサの「Core i7-1185G」と比べて,圧倒的に高いフレームレートを実現しており,一部のタイトルでは60fpsを超えるという。

|

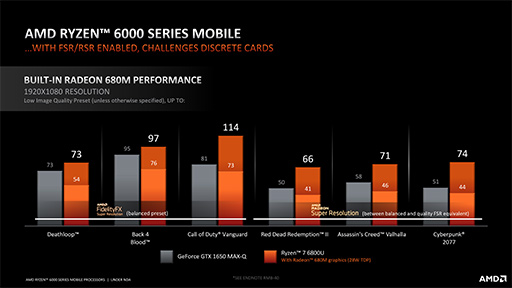

さらに,AMD独自の超解像技術「FidelityFX Super Resolution」(※対応ゲームのみ利用可能)や「Radeon Super Resolution」(※ドライバソフトのポストプロセスのため,すべてのゲームで利用可能)を用いることで,NVIDIA製単体GPU「GeForce GTX 1650」のMax-Q対応版を超えるフレームレートが実現できるそうだ。

|

「超解像技術を使えば」という条件付きとはいえ,「Red Dead Redemption II」のようにグラフィックス負荷の高いゲームでも60fpsを超えてくるのは注目に値する。

薄型軽量ノートPCでゲームをプレイしたいというのは,多くのゲーマーにおける夢の1つではなかろうか。Ryzen 6000Mは,そんな夢を実現してくれるかもしれない。実機でのゲーム性能にも期待したいところだ。

AMDのノートPC向けRyzen製品情報ページ

- 関連タイトル:

Ryzen(Zen 3,Zen 3+)

Ryzen(Zen 3,Zen 3+) - この記事のURL: