連載

西川善司の3DGE:SIEとMS,テレビ業界を巻き込んで「ゲームグラフィックス向けHDR表示環境」の改善に乗り出す

|

興味深いのは,現状のHGIGがゲームプラットフォーマー2社とテレビメーカー2社――LG ElectronicsはPC用ディスプレイメーカーでもある――を含んでいるところだ。PlayStation 4(以下,PS4)のSIEとXbox OneシリーズのMicrosoftが名を連ね,テレビメーカーも入っている団体が,HDR出力のガイドラインを示したというのがポイントというわけである。

本稿では,この取り組みがどういったものなのかを解説してみたい。

HDR映像規格の発祥と普及,そして現状

これまでにHDR映像表示のための規格はいくつか生まれているが,現在のところ最も普及しているのは「4K Blu-ray」こと「Ultra HD Blu-ray」向けとして2015年に規格化された「HDR10」だ。

|

|

HDR10はその名のとおり10bit幅でRGBないしYUV階調を表現するが,その階調割り当てには非線形なPerceptual Quantizer(PQ)カーブを採用している。このカーブは「SMPTE ST 2084」とも言われるが,当該映像の最大輝度が確定しているとき,人間が持つ視覚特性の範囲内で違和感が生じないよう階調を割り当てたものである。

HDR10以外で主要なHDR規格としては,「Dolby Vision」と「Hybrid Log-Gamma」(以下,HLG),そして「HDR10+」がある。

Dolby Visionは映像および音響技術開発企業であるDolby Laboratories(ドルビー)が提唱しているもので,HDR10との間に互換性はない。最大12bit幅の階調を許容し,映像フレームの最大輝度情報などのメタデータを1フレームごとに挿入できるといったあたりがHDR10に対する優位性として訴求されている。

|

|

HLGのほうはNHK(日本放送協会)とBBC(British Broadcasting Corporation,英国放送協会)が提唱している規格で,従来の非HDR映像,すなわちSDR(Standard Dynamic Range,スタンダードダイナミックレンジ)と互換性の高い階調特性を与えることにより,1つの映像データでHDRディスプレイ機器とSDRディスプレイ機器のどちらからも違和感なく見ることができるというのが訴求ポイントだ。

HDR10+は,Samsung Electronicsとパナソニック,20th Century Foxといった家電機器メーカーおよび映画スタジオ連合が立ち上げたHDR10+ Allianceによる,HDR10の拡張規格である。HDR10との互換性を保ちつつ,Dolby Visionと同じく1フレームごとにメタデータを挿入できる拡張仕様を盛り込んだものとなる。

|

|

|

……とまあこんな感じで,「そこそこカオス」な状況なのだが,とはいえ実情としては「HDR10が業界スタンダードということでおおむね定着しつつある」という理解でいいと思う。

では,ゲームプラットフォームにおけるHDRへの普及はどうなっているのかだが,ゲームグラフィックスに「HDR出力」という概念が導入されたのは2016年のことだ。HDR10が提唱されたのは2015年なので,意外と導入の動きは早かったと言える。

2016年9月,PS4は初期型を含むすべてのPS4シリーズでHDR10出力への対応を果たし,11月発売のPS4 Proでも対応した。また,ほぼ同じタイミングでMicrosoftはXbox One Sを発売してHDR10への対応を行い,続けて2017年4月の「Creators Update」でWindows 10もHDR10対応としている。その後,2017年11月発売となったXbox One Xも,もちろんHDR10対応だ。

|

|

HDR映像表示にまつわる問題

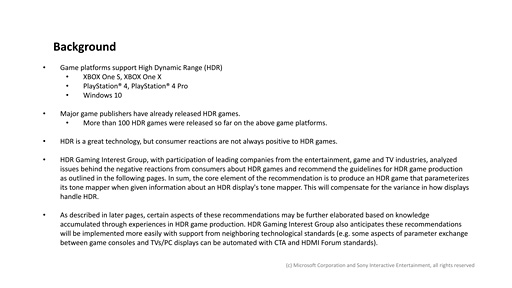

Ultra HD Blu-rayが相応に普及し,据え置き型ゲームプラットフォームがHDR10に対応したのだから,HDR映像環境には何の問題もないのではと思った人も多いだろう。しかし,意外にもそうではない。

ではどんな問題があるのかというと,それは「あるHDR10映像」があったとして,その映像の見え方が「HDR10対応ディスプレイ」によってまちまちだったり,映像制作側が意図した表示になっていなかったりする問題である。

平たく言い換えると,ユーザーの手元にあるHDR対応テレビやHDR対応ディスプレイで表示するHDR映像が本当に正しい表示なのか確証が得られない問題が起きているのだ。

最大の要因は,「HDR10規格におけるHDR表現能力の“守備範囲”」と「実際に販売されているディスプレイ機器側のHDR表現能力」の乖離にある。

そこに付け加えるなら,ゲーム開発スタジオや映像制作スタジオがそうした乖離状況を目の前にして,どのような仕様のHDR映像を制作すればいいのか戸惑いながら制作を進めてしまっていることが,事態をさらに良くない方向へと向かわせている。

|

順を追って解説しよう。

たとえばHDR10では,1万nitの輝度までを映像表現に用いることができる。

ところが現状,1万nitの輝度に対応でき,かつ現実的なサイズのディスプレイ機器は,映像制作向けの業務用製品にも存在しない。2018年8月時点において,映像制作業界で手に入る業務用ディスプレイで最も輝度が高いのは,Dolby Vision対応製品「Dolby Pulsar」(パルサー)の4000nitで,Ultra HD Blu-rayのタイトルも多くは1000〜2000nitあたりをターゲットにしてマスタリングされている。

一方,ユーザーか使うことになる民生向けのHDR対応テレビはというと,エッジLEDバックライト採用の中級機で最大400〜700nitくらい。直下型LEDバックライトシステム採用の上級機で1000〜1400nitくらいだ。PC向けのHDR対応ディスプレイは,HDR対応テレビ製品比で半分くらいのピーク輝度が主流である。

このように,「HDR映像制作側のマスタリング条件」と,「ユーザー側のHDRディスプレイ機器が持つHDR表示能力」が違えば,その見え方が変わってくるのも当然だろう。

ユーザーが使うディスプレイ機器は,性能がそこそこの安価なモノから,高性能かつ高価なモノまでいろいろあるため,ディスプレイ機器による見え方の違いは許容できる。ただその場合でも,「映像制作側が想定する見え方」とあまりにも違ってしまっていては困るが,現に生じているのは,その困る事態だったりするのだ。

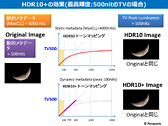

「これはまずい」ということで,最近,テレビの映像エンジンでは,テレビ自体の輝度性能を把握したうえで,一般的な輝度表現領域と超高輝度領域で処理系を切り分けて処理するアルゴリズムが主流になりつつある。

入力されたHDR映像のピーク輝度が1000nitだろうが4000nitであろうが,最も用いられる明るさの200〜400nitあたりは入力されたHDR映像の信号をほぼそのままの明るさで表示する。そしてその一方でHDR映像の超高輝度領域は入力映像のピーク輝度で緩やかに飽和するよう収束させる調整を入れるのだ。

先述した,ピーク輝度2000nitのHDR映像を最大輝度700nitのテレビに入力するケースで言うと,400nit前後まではそのまま表示させて,その上では2000nitまでをテレビ側の表示輝度である400〜700nitのところへ割り当てるイメージである。

こうすると,高輝度部分の表現で階調はかなり圧縮することになるものの,映像表現で最も用いられる200〜400nitにおける明るさは担保できる。

ならこれでOKかというと,残念ながらまだだ。このあたりのアルゴリズムはテレビメーカーやディスプレイメーカー側にある映像エンジンの設計思想に依存するため,メーカーが異なったり,同一メーカーでもグレードや世代が異なったりすると変わってしまう。一貫性がないのである。

|

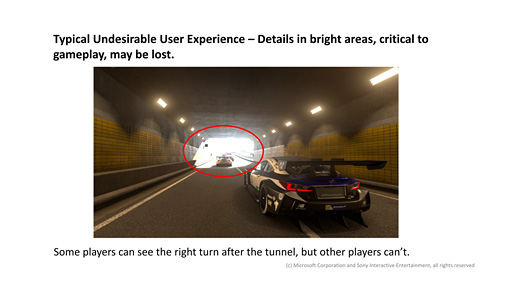

一貫性がないと困るのはゲーム(≒ゲーム映像)の制作側だ。

HDR10という厳然たるHDR規格があるのに,テレビ側の映像エンジンの振る舞いにも配慮してゲームの映像を設計しなければならなくなるのはややこしい。

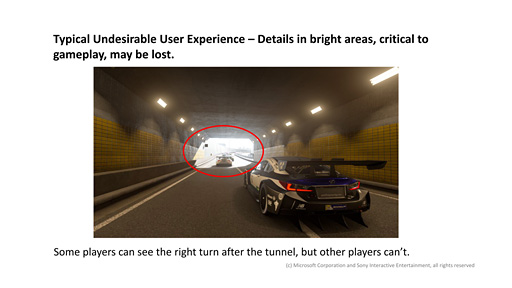

たとえば,下に示したのは「トンネル内を走行しているクルマからトンネルの出口を見たところ」だが,HDR映像の特性を活かすべく屋外を高輝度で描いたとき,それを入力したテレビやディスプレイ側の映像エンジン次第で,トンネルの先にある右コーナーが見えるか見えないかが変わってくる。テレビやディスプレイの選択いかんでゲームのプレイしやすさ(≒難度)が変わってしまうのである。

|

|

前置きが長くなったが,この状況を受けて,「それならば我々が」と立ち上がったのがソニーグループ(とMicrosoft)で,両社はHGIGとして,「ゲームグラフィックスというテーマにおいて,HDR10の取り組みはこうすることにしませんか」と,業界に向けて提案を行ったというわけなのだ。

HGIGの提唱したHDR映像ガイドラインの詳細

HGIGはどんなガイドラインを示したのか。結論から先に述べると,非常にシンプルである。

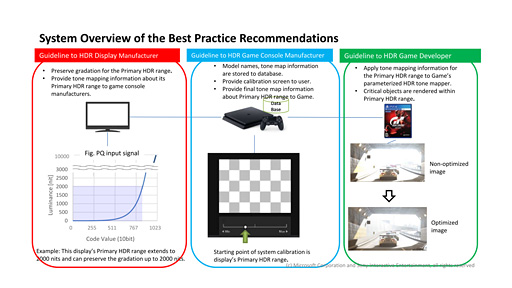

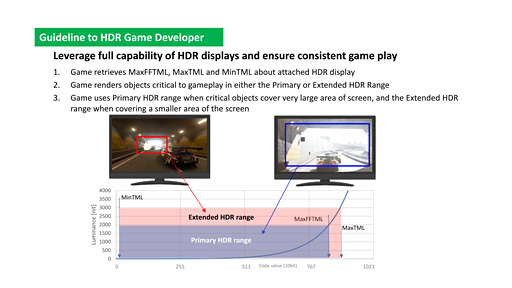

基本的な考え方は,最近のHDR対応テレビで採用例の多い,「HDR映像を『映像表現でよく用いられる一般的な輝度領域』と『高輝度領域』とで分けたうえで表示輝度を調整する方式」となっている。ガイドラインでは2つに分けた前者を「Primary HDR領域」,後者を「Extended HDR領域」として定義するので,本稿でもこの表現を使うが,ゲーム制作側でPrimary HDR領域とExtended HDR領域を定数ではなく変数として捉えてHDR映像を設計&制作すれば,ランタイムにおいてHDR対応テレビやディスプレイの表示性能に合った輝度特性のHDR映像を出力するという理屈だ。

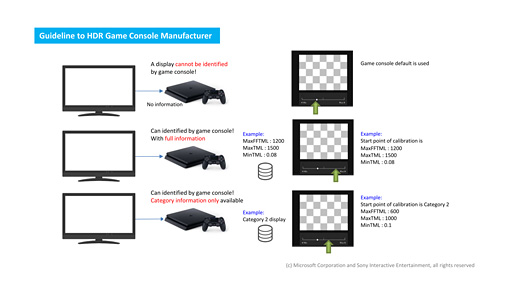

では,Primary HDR領域とExtended HDR領域というパラメータをどう取得するのかだが,基本的にはゲームプラットフォームのシステム側(≒OS側)で行うキャリブレーションによる。

|

SIEの開発スタッフは,HGIGに参加しているテレビメーカーから提供してもらった機種ごとの規定値や,あるいはSIEで独自調査して取得したデータを規定値として設定できるようにすることを考えていると述べていた。つまり,プリセットのプロファイル的なものが提供される可能性はあるわけだ。その場合,プロファイルがあるテレビやディスプレイのユーザーは,キャリブレーションなしに,あるいは最低限のキャリブレーションでガイドライン準拠のHDR設定を利用できるかもしれない。

キャリブレーション作業を「非常に簡単」とは決して言えないため,こうしたヘルプが入るとすれば歓迎できるだろう。

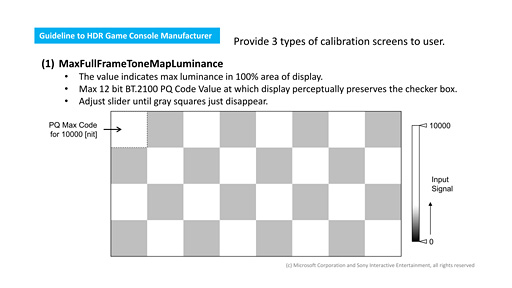

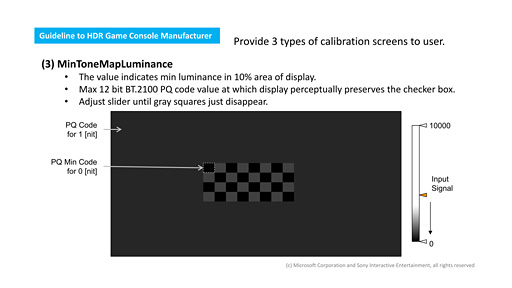

なお現在のところ,HGIG側で考えている「Primary HDR領域とExtended HDR領域のデータを取得する」ためにユーザーが行うキャリブレーションは3ステップになる見込みで,第1ステップは,当該ディスプレイの最大輝度を求めるものになる。具体的には,画面全体にチェッカーボードを表示させた状態で,暗い部分の明るさが同じになるまで,ゲームプラットフォーム側から輝度調整を行うことになる。

明るい部分にはHDR10規格の最大輝度である1万nitを設定してあるが,先に述べたとおり,世にあるディスプレイパネルのほぼすべては1万nitの輝度に対応しないため,輝度調整を行っていけば暗い部分はどこかで明るい部分と輝度が一致するはずだ。

|

こうしたキャリブレーションは一般にテレビやディスプレイ側で行う作業だが,ここではあくまでも映像生成元のゲームプラットフォームからどういう特性のHDR映像出力をすべきかを求めるものなので「テレビ側の調整機構はいじらない」のがポイントである。

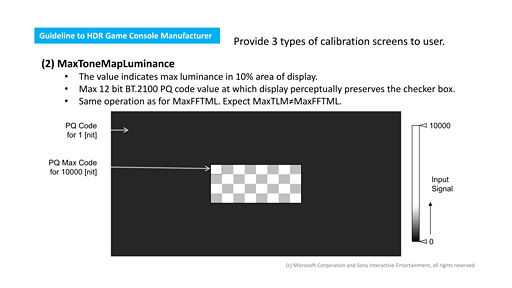

第2ステップも行うキャリブレーション操作は同じ。ただし,調整を行う表示面積が画面全体の10%になる。

これは非常にユニークで,今日(こんにち)的なHDR対応ディスプレイ機器の特徴をうまく想定したキャリブレーションと言える。というのも,現在のHDR対応ディスプレイ機器では,画面全体を最大輝度で光らせるときと画面の一部を最大輝度で光らせるときとで,最大輝度が異なってくるからだ。

画面全体を高輝度に光らせる場合は,消費電力特性や放熱特性,映像パネルが抱える表示特性の都合で,公称スペックの最大輝度と比べてかなり低くなったり,一定時間が経過すると輝度を下げたりする制御が入ることが多い。それに対し,最大輝度で光らせる面積が小さい場合はそうした制御が入らない場合もあるため,そのあたりの特性を知るために,第2ステップではこうしたキャリブレーションを行うのである。

液晶パネルを使ったディスプレイ機器の場合は,バックライトシステムがエッジ方式か,直下型かによっても特性は変わってくる。

|

第3ステップは,第2ステップと同じようなキャリブレーションとなるが,ここでは暗い領域に0nitが設定してあり,ゲームプラットフォーム側の輝度調整機能を使って明るい領域の輝度を下げていき,暗さが揃ったところで設定完了とする。

液晶パネルのような,バックライトからの光源を絞って暗部を表現するディスプレイ機器では,輝度を下げていく操作において,その調整が下限に到達する前に暗い領域の表示と一致してしまうことが多いはずだ。

|

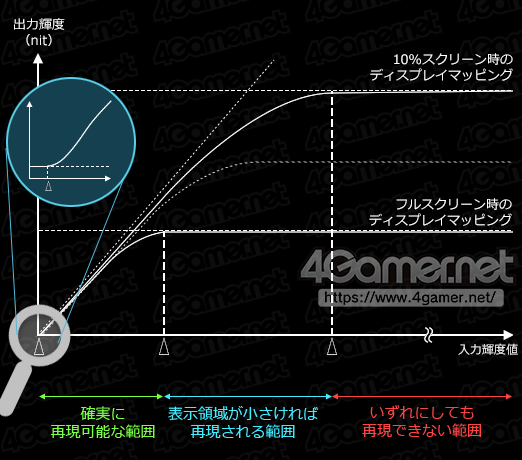

このキャリブレーションで調整した結果を,横軸に入力輝度,縦軸に出力輝度で表したグラフにすると下の図のようになる。

|

この図における入力輝度(値)は映像生成元の輝度のことで,ゲームグラフィックスにおいてはゲーム側が生成したHDR映像の(ピクセルの)輝度である。出力輝度のほうは当該HDR映像を実際にHDMI端子などを通じて出力するときにキャリブレーション結果を踏まえて調整した輝度,つまりディスプレイマッピングを行った輝度だ。

このグラフ中の「確実に再現可能な範囲」がPrimary HDR領域となる。

左端はちょっと拡大してみたが,ここはキャリブレーションの第3ステップで求めた最低輝度の表示特性に合わせた調整結果――映像生成側でどんなに暗い輝度表現を行っても,第3ステップで求めたディスプレイ機器側の下限輝度までは持ち上がってしまう――を示すものである。つまり映像生成側では,第3ステップで求められた下限輝度あたりから映像の最低輝度表現を始めるべきだということになる。

グラフ全体に戻ると,「表示領域が小さければ再現される範囲」はExtended HDR領域に相当するのだが,このあたりからグラフが大きく2つに分岐しているのが分かるだろう。

これは,高輝度部の表現にあたって,表示面積に応じた形で映像生成元に場合分けを要求していることを示している。

実際のキャリブレーションというか,ディスプレイ機器の表示性能に依存してこの分岐したカーブの輝度差は変わってくるのだが,前述のとおり,ディスプレイ機器は表示面積が小さければ出力輝度を高くしてもちゃんと表示できることが多い。であればその特性をきちんと活用する形で映像を生成しようというのがこのガイドラインのポイントでもある。

逆に表示面積が大きい場合,多くのディスプレイ機器では輝度を抑えてしまう特性があるため,それに対応した表示を行うことになる。

一方,グラフの右側にある「いずれにしても再現できない範囲」は,どんな輝度で映像を生成してもディスプレイ機器側で白に飽和してしまう領域を指している。

筆者の経験から述べておくと,現在市販されているHDR対応テレビにおいて,「確実に再現可能な範囲」と「表示領域が小さければ再現される範囲」の境界ポイントは400〜500nitあたり,「表示領域が小さければ再現される範囲」と「いずれにしても再現できない範囲」の境界ポイントは700nit〜1000nitあたりにある。

繰り返すが,PC用のHDR対応ディスプレイだと,(例外はあるが)それぞれ値は半分くらいになるイメージでいい。

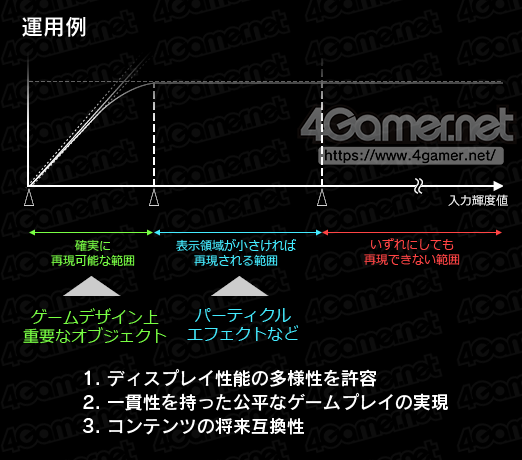

HGIGが示したHDR映像ガイドラインはどんな恩恵をもたらすのか

このガイドラインに従って映像を制作する側としては,「確実に再現可能な範囲」としてのPrimary HDR領域と,「表示領域が小さければ再現される範囲」としてのExtended HDR領域とをシステム側から取得して映像を生成することで,各ユーザーのHDR表示環境で最適な映像を自動的に表示できるだけでなく,ゲーム映像制作側の意図したHDR表現を確実に見せることができるようになる。

結果として,ユーザーのHDR表示環境ごとに均一なゲーム体験,場合によっては均一な難度を提供できるようになるというわけだ。

|

面倒な部分があるとすれば,「表示領域が小さければ再現される範囲」(=Extended HDR領域)における出力輝度の場合分けの部分だろう。

まじめにやろうとすれば「画面内にある高輝度ピクセルの数をカウントして,高輝度ピクセル数に応じてディスプレイマッピングにおける最大輝度を調整する」といったアプローチになるだろうが,シンプルに「爆炎などの自発光系パーティクルエフェクトはやや高輝度に表現する」といった制御だけでもいいかもしれない。あるいは,「Primary HDR領域を超える部分」を固定値で圧縮してマッピングする,場合分けをせずExtended HDR領域で全体をマッピングするというのもゲーム映像制作の選択肢としてはあり得るだろう。

いずれにせよ,表示領域が小さければ大半のHDR対応ディスプレイ機器がスペック表記どおりの高輝度なHDR表現を行えるので,ゲームグラフィックスにとってはある種の見せ場となりうる。ゲーム制作側としては,このあたりの表現をいかに工夫するかが「HDRらしい絵作り」における差別化ポイントになってくるはずだ(※編注:SIEは「比較的扱いの簡単なPrimary HDR領域を活用するのみに留めるゲーム映像制作の選択肢も考えられる。それだけでも,SDR比で広い輝度レンジを確保できるため,高い階調表現が可能になる」とも述べていた)。

ガイドラインがもたらすもう1つの恩恵としては,今後,より高性能なHDR対応ディスプレイ機器が登場してきても,ゲームグラフィックスを作り直す必要がなく,将来にわたっての互換性が担保される点も挙げられる。

ユーザーが新しいHDR対応テレビやディスプレイに買い替えた場合,キャリブレーションのやり直しは必要になるが,逆に言えばそれだけで,ユーザーは新しいHDR対応ディスプレイデバイスのHDR表現を既存のHDR対応ゲームタイトルで堪能できるようになる。ゲームグラフィックス側は,新しくキャリブレーションされたパラメータに基づいてゲーム実行時に映像を生成するだけで,その新しいHDR対応ディスプレイ機器の特性を活かしたHDR表示を行えるからだ。

ちなみに,将来的にディスプレイ機器側が進化してより高輝度な表現ができるようになると,先のグラフにおける「表示領域が小さければ再現される範囲」のところで2つに分岐しているカーブの落差は縮まり,かつ,「いずれにしても再現できない範囲」は小さくなっていくはずである。

CEDEC 2018でもガイドラインについての説明あり

今回HGIGの示したHDR映像ガイドラインがいつ適用され,どのゲームタイトルからどのプラットフォームで利用できるようになるのかといった情報はまだ開示されていない。

ただ,重要なのは,冒頭でも触れたとおり,このガイドラインにMicrosoftやテレビメーカー各社が賛同していることだ。なので,ことゲーム映像のHDR表現にあたって事実上の標準になっていく可能性は高いと筆者は考えている。「新しく電気的な規格を設けたので,それに従って再設計する必要がある」といった類(たぐ)いのものではなく,あくまでもHDR10規格の活用に関するガイドラインという緩いルールだ。少なくともゲーム制作者側にデメリットはほとんどなく,対応の面倒くささもほぼない。既存のゲームグラフィックス描画部において固定値になっていたディスプレイマッピング処理系を,ゲーム機側から得られるシステム変数に置き換えるだけで対応が終わるのだ。

1つだけ気になるのは,このガイドラインに沿って制作されたHDRゲーム映像やそれを採用するゲームタイトルで,「アピールする手段」がないことである。ガイドラインにロゴのようなものはなく,マーケティングネームのようなものもない。SIE側も「そうしたプログラムを用意するつもりはない」と述べていたが,何かしらユーザー側から見て分かりやすいものを用意してほしいところではある。

なお,SIEによると,同社はCEDEC 2018で今回の発表内容について補強するセッション「HDRへの取り組みについて」を行う予定とのことだ。CEDEC 2018に参加するゲーム開発者で,興味のある人はぜひチェックしてほしい。

CEDEC 2018におけるSIEのセッション「HDRへの取り組みについて」紹介ページ

- この記事のURL: