企画記事

日本の民間伝承,“失われつつあるもの”をゲームという表現方法で残す――「大歳ノ島」「湖の狼」の開発に込められた思い

|

それは「大歳ノ島」(おおとしのしま)と題された,東北芸術工科大学デザイン工学部映像学科教授の鹿野 護氏制作による日本の民俗伝承をテーマにしたオープンワールドゲーム。ゲーム自体は2022年2月の東北芸術工科大学の卒業/修了研究・制作展に出展されたもので,鹿野氏が自身のTwitter(現X)[@zuga]で2022年の振り返りをツイートしたものが大きな話題となりました(関連記事)。

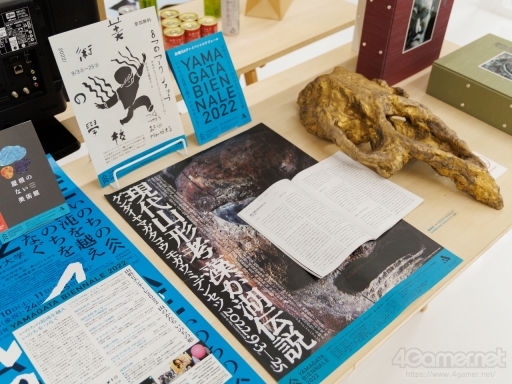

また,同じく日本の伝承をテーマとした2作目「湖ノ狼」(うみのおおかみ)も,2022年8月に開催された芸術祭「山形ビエンナーレ2022」に出展され注目を集めました。

「大歳ノ島」 |

「湖ノ狼」 |

東北の民俗伝承をテーマにしたオープンワールドゲーム「大歳ノ島」の紹介ツイートが注目を集める。架空の島の正月行事を描く

東北芸術工科大学教授の鹿野 護氏が,オープンワールドゲーム「大歳ノ島」について,自身のTwitterアカウントで紹介し,大きな注目を集めている。本作は,架空の島の正月行事を描いた作品で,“仮面を被った4人の異形が山頂で出会とき島は生まれ変わる”という言い伝えを体験する。

ビジュアルデザインスタジオ「WOW」でのアートディレクション,個人の発表の場である「未来派図画工作」での作品制作といった,クリエイターとしての活動でも知られる鹿野氏は,なぜ民間伝承をテーマにした作品を,ゲームという表現方法で制作されたのか,その思いについて聞いてみました。鹿野氏に説明していただきながら「大歳ノ島」と「湖の狼」をプレイした模様とともにそれをお届けします。

|

「未来派図画工作のすすめ」公式サイト

ゲームはすべてに尊いものがある――民間伝承をテーマとした作品を,ゲームという表現方法で制作した訳

4Gamer:

本日はよろしくお願いします。

さっそくですが,そもそもなぜゲームを作ろうと思ったのでしょうか? この2作品を知ったとき,東北の民俗伝承というテーマをなぜゲームという形で作品にしたんだろうと気になりました。

鹿野氏:

|

私は,映像にプログラムやアルゴリズムを加えることでバリエーションを持たせるという,「映像のデザイン」の研究をしているのですが,調べれば調べるほど,ゲームが“先回り”をしていることに気付いたんです。

「こういう表現も,もうゲームで実現されているのか」と驚かされることばかりで。いつしか,ゲーム作りに挑戦したいと思うようになりましたね。

4Gamer:

実際に開発を始めたきっかけは何でしょう。

鹿野氏:

私が受け持つ講義で,“映像の進化系”の1つとして,さまざまなゲームを取り上げていたんですが,あるとき学生のレポートの中に「いろいろ言っているけど,でも,鹿野先生自身はゲームを作ってはいないよね」っていう意見を見つけまして。

4Gamer:

なかなか手厳しいですね(笑)。

鹿野氏:

そうですね(笑)。ただ,これが本当にいいきっかけになったんです。

以前からゲームを作りたいという考えはあったんですが,どこか踏ん切りがつかなかったところがあったんですね。そこでそのひと言を受けて,「たしかに,これだけゲームに向き合ってきて,そして作る環境が整ってるわけだし,なにも躊躇せず始めればいいんだ」と,なんだか背中を押してくれたような,気が楽になるような感覚がありました。それが,ゲーム制作へのチャレンジを始めた理由の1つですね。

4Gamer:

その1作目として制作された大歳ノ島ですが,なぜ年越しの習わしをテーマにしたゲームを制作されたのでしょうか。

鹿野氏:

私の映像研究のテーマに,「物事が繰り返されるなかで形を変えていき,多様性が生み出されていく」という,「繰り返しと偶然性」というものがあるんですね。

常にこの繰り返しの概念について考えていたのですが,以前から人間の営みの繰り返しである“1年”というテーマはすごく面白いなと思っていました。

4Gamer:

1つの年が終わるとともに,また次の年がやってくる。年越しは1年の区切りであり,つながりのタイミングでもありますね。

鹿野氏:

ええ。それで年越しをテーマに,人間の営みの繰り返しを体験として与えられるような作品を考えたとき,「映像作品には向かないけど,ゲームなら面白いものができそうだ」と思ったんです。

もともと日本の風習に興味があったんですが,あらためて民俗学を研究し,いろいろな昔話や民話に触れてみると,大晦日やお正月の話ってすごく多いんですよね。地域によって違いはありますが,どのように過ごし,そしてお祝いするかが想像しやすい。テーマとしても普遍的で,多くの人に興味を持っていただける作品にもなるとも思いました。

|

4Gamer:

ゲームを作ろうと決めて,どれくらいの期間で大歳ノ島は制作されたんですか?

鹿野氏:

半年ほどです。本格的に作り始めたのが2021年の夏で,東北芸術工科大学の卒業制作展に合わせて,2022年2月には公開できるように仕上げる必要がありました。

4Gamer:

“締め切り”があったわけですね。

鹿野氏:

はい。あと,私自身の修士制作でもありましたので,ただ自分の好きなものを作るというわけにもいかなかったんですね。文献を調べて,風土を研究し,いろいろ得た知見をフィードバックしたものをゲームとしてまとめなければならないと。

|

4Gamer:

研究成果としての一面も必要だったわけですか。初めてのゲーム制作というところでも大変だったと思うのですが,さらに日本の風習の研究もしていたとなると,半年という作業期間はかなりタイトですね。

鹿野氏:

たしかに短いスケジュールでしたが,半年の制作期間は,今までリサーチしたものをゲームにどう入れこむかが主でした。ゲームという形にするかは別として,もともとこのテーマの作品は作りたいと考えていて,研究やフィールドワークは以前から進めていましたから。

4Gamer:

湖の狼はどういった経緯で制作されたのでしょう。

鹿野氏:

大歳ノ島を見てくださった学芸員の方から,「山形県村山地方に伝わる『藻が湖伝説』(もがうみでんせつ)をテーマにしたゲームを作れないか」という相談があったことが始まりです。

それで,「山形ビエンナーレ2022」の「現代山形考 〜藻が湖伝説〜」というプロジェクトに出展するため,制作を始めました。

4Gamer:

2022年9月に開催されたアートイベントですね。大歳ノ島を公開してから声を掛けられたとなると,あまり作業期間がないなか,もう1本新作を作ったということになるんですか。

|

山形ビエンナーレ2022公式サイト内「現代山形考 〜藻が湖伝説〜」ページ

鹿野氏:

ええ,制作期間は大歳ノ島と同じく半年くらいでした。最初はスケジュール的に難しそうなところもあって,大歳ノ島をちょっと改良した“藻が湖伝説版”くらいのものを考えていたんです。

ですが,フィールドワークに参加してその土地を歩き,伝承を想起させる船着観音堂というお堂が解体されるという話を聞いたとき,「これは,失われつつあるものをゲームという場所に残すために,ゼロから作らなければならない」と思いました。

4Gamer:

そもそも主人公のオオカミも,日本から失われたものですね。

|

鹿野氏:

はい。このゲームは藻が湖伝説に限ったものではなく,そこを中心に山形にまつわるものを広げていった作品なんですね。

かつて山形にもオオカミがいて,藻が湖の南にあったとされる狼石という巨石には,オオカミと人々に交流があったという言い伝えが残っているんです。そこに,約900万年前,山形がまだ海だったころに生息していたとされるヤマガタダイカイギュウの話も入れて,それらを凝縮したミニマムな世界を作りました。

|

4Gamer:

ゲーム制作はおひとりでなんですよね? ご自身の研究や教員の仕事もあるなか,それで2本立て続けとなると,作業時間を確保するのもひと苦労だったのではないかなと。

鹿野氏:

ええ。ほぼほぼひとりですし,教員を務めながら大学院生でもあり,さらに別の大学でゼミを持っているという状況でした。本当に,睡眠時間を削ったり,違うことをする時間をうまく調整したりしながらゲーム制作の時間を作りましたね。

期日があり,自身の研究という一面もあるのでしょうがない部分なのですが,もう少し楽しんで作れたらよかったなと,いま振り返ってみて思うことがあります(笑)。間に合わせでいろいろ削ったり,中身が整理できてないまま仕上げたりした部分もあったので,今度ゲームを制作するときは,もう少し計画的に,ゆとりを持って取り組みたいなと。

|

4Gamer:

初めてのゲーム制作について,詳しく聞かせてください。この2つの作品を制作するとき,参考にしたゲームはありましたか?

鹿野氏:

特定のゲームを参考にはしませんでした。たぶん,すごく影響を受けてしまうだろうなと(笑)。なので本当にいちからというか,たとえばコントローラの設定1つとっても「これを切り替えるボタンはどれがいいんだろう」と考えながらという感じで,今まで遊んできたゲームを思い出しながら作っていました。

4Gamer:

あっ,やはりゲーム自体はされていたんですね。

鹿野氏:

|

思い出深いゲームだと,大学時代にメガCDでプレイした「夢見館の物語」でしょうか。「ゲームはこういった映像体験で物語を見せられるのか」と,学生ながらに映像作品としての高い可能性を感じたことを覚えています。

社会人になってからはあまり遊べていませんでしたが,家族ができ,子どもたちがテレビでゲームを遊ぶようになってからは,後ろから見ていたり,ときどき一緒にプレイしたりするようになりました。

4Gamer:

なるほど。先ほど「今まで遊んできたゲームを思い出しながらゲームを作った」と話をされていましたが,思い返してみて「あのゲームの影響は出ているだろうな」という作品はありますか?

鹿野氏:

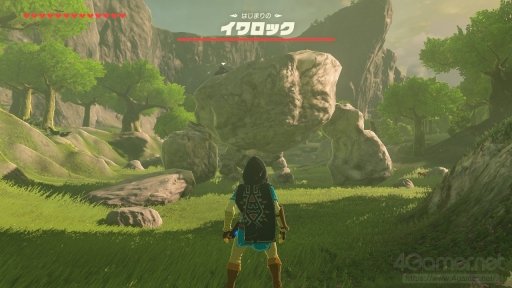

そうですね。1つ挙げるとしたら,「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」でしょうか。物語の見せ方や間の取り方は影響を受けていると思います。具体的な例を挙げると……イワロックは分かりますか?

4Gamer:

はい。初めて遭遇したときの緊張感がたまらなくて,今でも覚えています。

鹿野氏:

まさにそのイワロックの登場シーンが,映像的に最高だなって思ったんです。ただの大きい岩が,近づいたらゴロゴロっと動き出して,「えっ!? なんだろう」と思ったら,大きなモンスターの姿になる。姿が明らかとなったところで名前と体力のゲージが表示されるわけですが,その表示と音楽が入るタイミングも絶妙で,あの“間”のデザインは素晴らしいなと。

|

もう1つ,「ワンダと巨像」もありますね。このゲームの表現も本当に衝撃的でした。最後の一撃の切なさはもちろんですが,巨像との戦い抜きに,あの“遠くに大きいものがいる。畏怖の存在がある”という体験だけでも,本当に価値のある作品だと感じました。

|

4Gamer:

なるほど。私もゼルダBotWとワンダと巨像が大好きなので,とてもよく分かります。

大歳の島には,社にまとわりつく大きな妖怪が出てきますよね。先ほどプレイしてそれらに対峙したとき,「あれっ,これって……」という感覚があったのですが,今お話を聞いて「そうそうこれだ!」と思いました。

鹿野氏:

ありがとうございます。決して上手に反映できているとは言えないですし,比較するのもおこがましいのですが,ああいった名作の映像表現は,無意識なところも込みで影響を受けているかと思います。

|

4Gamer:

大歳の島では,地域によって季節の表現が異なりますよね。それと社を巡るところは「Ghost of Tsushima」の影響を受けているのかなと思ったのですが,そのあたりはいかがでしょう。

鹿野氏:

|

もう1つの湖ノ狼も,「Strayのオオカミ版?」みたいな反応があったんですが,このときも「Stray」は未プレイで。どちらも素晴らしい表現のゲームだというのは知っているのですが,それこそ影響を受けてしまうだろうなと,制作中は触れていませんでしたね。

4Gamer:

どちらの作品もUnreal Engine 5で制作されています。以前から映像作品の制作にUEを使用し,Epic Games主催の教育サミットにも登壇されていますが,UEでの初めてのゲーム制作についてお聞きしたいです。

鹿野氏:

大歳ノ島がUE5のアーリーアクセス版,湖ノ狼が正式リリース版を使用していました。

UE5はだいぶ初期の段階から取り入れていたのですが,初めてのゲーム作りなところに,そもそも周りでUEでゲームを作っている人もいなくて。公式サイトや海外のサイトでチュートリアルを探して,なんとかそれを摂取して自分なりに消化して作るという感じでした。

4Gamer:

苦労したところはどのあたりですか?

鹿野氏:

UE5は,アセットの組み合わせ次第で本当にいろいろな表現ができるのですが,その“自由さによる大変さ”がありましたね。

アセットの数は本当に膨大で,それがUEのアドバンテージにもなっているんですが,その一つひとつの組み合わせもまた膨大で,世界で数人しかやってないみたいなことがあるわけです。なので,不具合があって検索しても解決法が出てこない。アセットは何かしらのクセやバグのようなものを持っているので,それによる問題をどう自分で解消するかが大変でした。

|

4Gamer:

極端な話,アセットの組み合わせで何かがあったとしても,その組み合わせ自体,誰もやったことがない可能性があるわけですね。ノウハウがないから,解決法は自分で見つけなければならない。

鹿野氏:

そうですね。自分で作ったアセットでしたらまだ「ここが悪さしてるな」と分かるのですが,ほかの方が作ったものとなるとそうもいかないですから。ときにアセットの制作者にコンタクトを取りながら解決していきました。

そういった苦労はありましたが,それらアセットは種類が豊富であることはもちろん,品質が高いものも多く,自分のイメージする表現が作れました。そこが本当にUEの素晴らしいところだと思います。

自分が求めた形の表現を形付け,なおかつ想像の範囲を超えるものを返してくれて,こちらにインスピレーションを与えてくれる。お互いにフィードバックし合いながら作り上げていくような感覚があるUEは,ものづくりにおける本当に良きパートナーだとあらためて感じました。

|

4Gamer:

ゲーム開発の重要な作業にデバッグがありますが,これはどうされたんですか? まさにひとりでは難しい部分で,相応にゲームを知っている人が周りにいないと難しいですよね。

鹿野氏:

家族や知人にお願いしました。デバッグで言えば,生徒たちには驚かされましたね。展示中にも不具合を見つけては直すということをしていたんですが,生徒たちが本当によく見つけるんですよ。

4Gamer:

「先生! ここでこういう操作したら,謎の領域に落ちていきました!」みたいな感じですか?

鹿野氏:

ええ,まさにそんな感じです(笑)。普段からゲームに触れている人たちですから,思いもよらなかったことを試してくれるんですよね。そんなところまで入っていって,そこでそういうアクションをするんだと。

4Gamer:

なるほど。優秀なデバッガーですね(笑)。

そもそもゲーム開発のきっかけの1つだったという「ゲーム作ってないよね?」が,ゲーマーらしいコメントでしたが,デジタルアートに興味があって,芸術大学で学びたいという人はゲームへの関心も深そうです。

|

鹿野氏:

ゲームをプレイしたことを,自身のものすごくパーソナルな体験として記憶している生徒がたくさんいるのが印象的ですね。旅行をして見聞きした体験や,進学などで新しい環境に飛び込んだときのドキドキ感などと同じように,プレイしたゲームの思い出を,現実の体験のように大事にしているんだろうと。

4Gamer:

その感覚は分かります。子どものころの大好きなゲームの世界での冒険って,それが8ビットや16ビットの世界でも,自分自身の体験になっていて。大人になり,その記憶が過去になるほど,それがより強くなっていく感じもあります。

鹿野氏:

実際,ゲームを取り上げた講義は,ほかにはない反応がとても多いんです。「授業で私の大事なゲームを取り上げてくれてありがとうございます」といった,ものすごく熱い,長文のアンケートやレポートが返ってくることも多くて。熱量が違うんですよ。

|

4Gamer:

答えにくい質問かもしれないのですが,ゲームを修士制作として出展されるとき,周りはどのような反応だったのでしょう。

今の学生はゲームとの関わりや理解がある世代なので,わりと自然にそれを受け入れられると思うのですが,少し上になるとまだ「ゲームは遊びのものでしょ?」と考える人も少なくないと思いまして。

鹿野氏:

そうですね……ゲームやアニメ,漫画などが,美術系のなかで立ち位置が取りにくいという状況は,やはり未だにあると思います。実際,大歳ノ島を公開するときも,「ゲームではなく,体験型映像のような言い方のほうがいいのではないか」という意見もあったんです。でも私は,大歳ノ島はゲームであり,ゲームという言葉は変えてはいけないと考えました。

4Gamer:

ゲームとして作った作品だと。

鹿野氏:

はい。実際にゲームを制作してあらためて感じたのが,ゲームというものは,本当に多様な表現や考えが込められたジャンルであり“言葉”だということなんです。

アート性の高いゲームや教育的なゲームもありますが,ではそれらが高尚なゲームかと言えばそうではないですよね。どのようなゲームにもほかに得難い表現や体験がある。たとえば格闘ゲームでしたら,0.0何秒の世界でものすごい表現があり,キャラクターの筋肉の描かれ方や動きも芸術的で,ほかにはないものですよね。

|

4Gamer:

本当にそのとおりですね。ゲームを知らない人や否定的な人には,「遊びでしょ?」とか,それこそ格闘ゲームであれば「ただの乱暴なものだ」とか,そういう見方で片付けられることがあると思うんです。でもゲームが好きな人は,遊びの楽しさはもちろんですが,それとは違うゲームのすごみや,得られるものを感じているんですよね。

鹿野氏:

ええ。このように,ゲームはすべてに尊いものがあると思うんです。アートとしての表現はもちろんですが,そこまでの感覚を抱かせるメディアって,ほかになかなかないと思うんですね。

生徒たちにも「自分自身の作品として,堂々とゲームを作っていこう」という話はしています。私自身のミッションとして,生徒たちにもゲーム作りやゲームでの表現を体験してほしいというのがあるんですね。大学では,映像や写真,工芸デザインなど,いろいろな表現を学んでいる生徒たちがいます。それらの作品を統合する場所としてゲームがあり,ゲームで世界に東北のものづくりを発信できると面白いなと考えています。

|

4Gamer:

Steamのようなプラットフォームの存在により,世界に向けてゲームを発信しやすくなりました。グローバルにゲームが展開できるような時代だからこそ,ベースにある地域性は重要なものになると個人的に思っています。ゲームという形で地域の文化やものづくりに触れられるようになるとすばらしいですね。

ところで,大歳ノ島と湖ノ狼をSteamなどのストアで配信することは考えていないのでしょうか。

鹿野氏:

いまのところ,その予定はありません。

もともとが展示用に制作したもので,大勢の人に遊んでもらうような,それこそ値段をつけて販売するような考えで作っていないゲームですから。ストアに出すには,不具合を直さなければいけないですし,プレイ時間をもっと長くしなくてはいけません。なにより,もっと作り込みたかった部分がたくさんありますしね。

もちろんこれからも,大歳ノ島や湖ノ狼をベースにゲームの試作や研究を続けていきます。

※鹿野さんは現在,自身のX(@zuga)にて,継続して制作している大歳ノ島の進捗を届けています(上記リンクは,2023年12月2日に発信されたもの)最近の進捗をダイジェストでまとめてみました。この秋はフサフサをたくさん作れたようです。少しずつ島の風土も表現できてきました。 #GameDev #UE5Study pic.twitter.com/VZklHFIIES

— 鹿野護 (@zuga) December 2, 2023

4Gamer:

良い時間となりました。最後にゲーム制作を経験し,クリエイターとしてあらためて感じたことなどあれば教えてほしいです。

鹿野氏:

急に話が変わるように聞こえると思うのですが,私は隣の宮城県に住んでいて,大学へは車で片道90分ほど,奥羽山脈を越えて通っているんですね。この山脈を境に,まったく別の風土になるんです。天候も,太平洋側は晴れていたけど,峠を越えると吹雪になっているというようなことがあって。

ゲーム制作と向き合うようになったとき,そんな日常の風景からふと,ゲームをプレイしているときの,別の世界に突入していくような感覚があったんです。

4Gamer:

RPGやアドベンチャーゲームで,新しい土地に歩みを進めるような感じですか?

鹿野氏:

もちろんそれは含まれますが,アクションゲームでステージをクリアし,次のステージに進むときのような感覚もですね。ステージを選択して,そのステージが初めて画面に映し出されたときのワクワク感のような。

ゲームには,操作する面白さやシミュレートする面白さ,収集する面白さなど,いろいろな楽しみがありますよね。そのなかでも,新しい世界へ突入する感覚――自分で飛び込む,ドアを開ける感じがこの上ない面白さとしてあると感じました。

|

4Gamer:

ジャンルに限定されるものではなく,ですね。たとえばパズルゲームであれば,1つクリアして「今度はどんな難解なパズルが待っているんだろう」と思い,次のステージが表示されたときの「こうきたか」感というか。

鹿野氏:

はい。能動性といいますか,すごくパーソナルな体験としてそれがあるんですよね。それを,車を運転して峠を越え,風景が変わったときにふと「ああ,この感覚だ」となりました。

4Gamer:

それこそ,講義のアンケートで生徒たちが旅行の思い出のようにゲーム体験を語るのは,それにあたるんじゃないかなと思いました。

鹿野氏:

この感覚は,ゲームを作っているときにも近いものがありました。

自分自身の手で作ったゲームの世界ではありますが,キャラクターを操作してフィールドを歩き,「ここをこうしよう」「そこはこう直そう」と作業して,またフィールドを歩くといったことを続けることで,世界の解像度が上がるというのが初めての感覚で。またそれらの体験が,本当に実在している場所のような鮮明さで,自分の記憶のなかに残っているんです。

1つの世界を作り,そのなかをロケし,ドキュメンタリーを作っているような感覚があるのも面白いですね。ゲーム作りには,ほかにはない形で想像力を試されるような体験がたくさんあって,それが魅力だと思っています。

4Gamer:

貴重なお話をありがとうございました。今後の作品制作も楽しみにしています。

|

Copyright (C)2011-2022 zugakousaku.com. All Rights Reserved.

「未来派図画工作のすすめ」公式サイト

「東北芸術工科大学」公式サイト

※ページ2では,鹿野氏による解説を交えた「大歳ノ島」「湖の狼」のプレイの模様をお届けします

- 関連タイトル:

大歳ノ島

大歳ノ島

- この記事のURL:

Copyright(C)2011-2019 zugakousaku.com. All Rights Reserved.