ニュース

ARM,オリジナルGPUコア「Mali」をアピール。統合型シェーダ搭載の「Mali-T604」を搭載した端末は来年後半の登場へ

|

| 来日したLance Howarth氏(VP and General Manager, Media Processing Division, ARM) |

|

| 説明会の冒頭では,アームの西嶋貴史代表取締役社長が挨拶に立った |

ARMといえば,CPUのIP(Intellectual Property:知的所有権)ビジネスで大成功を収めているメーカーとしてよく知られている。世にリリースされているスマートフォンやタブレットの大多数にはARMベースのCPUコアが採用されているほか,開発コードネーム「Windows 8」と呼ばれる次期WindowsがARMをサポートすることも決まり,そう遠くない将来,PCの世界にまで怒濤の勢いで押し寄せてきそうな気配もある。

……が,今回のテーマは,説明会のタイトルにもあるようにGPUコア。ARMでメディアプロセッシング部門の上級副社長を務めるLance Howarth(ランス・ハワース)氏が来日し,ARMの次世代GPUや今後のGPU戦略について語ったので,今回はその内容をまとめてみたい。

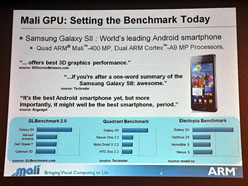

「現行最速のモバイルGPUは『Mali-400MP』」

次世代製品「Mali-T604」では統合型シェーダを採用

だが,「現時点で,モバイルGPUコアの世界でトップを走るのは,『Mali-400MP』だ」と,Howarth氏は胸を張る。

氏が示したデータによると,業界標準の3Dベンチマークソフト「GL Benchmark 2」では,Mali-400MPを搭載したSamsung製スマートフォン「Galaxy S II」がダントツのスコアを示している。しかも,「Galaxy S IIでは,省電力の観点から,(規定比)60%(の動作クロック)で回している」(Howarth氏)とのこと。それだけMali-400MPの性能が突出しているというわけである。

以上を踏まえつつ,Howarth氏は本題に入る。

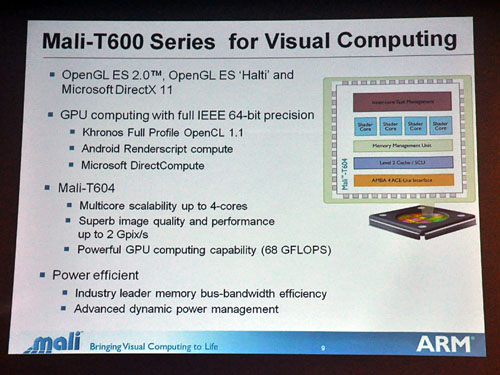

ARMは,今夏の終わり頃に,同社にとって第4世代のGPUコアとなるMali-600シリーズから,「Mali-T604」をリリースし,顧客となるメーカー各社に対し,エンジニアリングサンプルの出荷を開始する計画だ。

Mali-400MPは1〜4コア構成が可能なGPUコアだが,内部のアーキテクチャは,Windows用のAPIでいうところの「DirectX 9」世代に近いもの。これに対し,Mali-T604では,1〜4コア構成が可能なところは変わらないものの,ARMとして初の統合型シェーダ(Unified Shader)アーキテクチャを採用するのが大きな特徴となっている。

対応する3D APIは,組み込み向けとしての現行世代となるOpenGL ES 2.0はもちろん,現時点では「策定中」というステータスの次世代OpenGL ES「Halti」(開発コードネーム),そしてDirectX 11だ。

Howarth氏は,「Mali-T600搭載端末は,来年後半から市場に登場するだろう。『Cortex-A15』CPUコアと組み合わされるのではないか」という見通しを語っていたが,要するに,「2012年後半にもなると,DirectX 11に対応した,Windows 8搭載のARMベース端末が登場する可能性が高い」ということである。

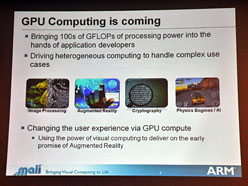

さらに,統合型シェーダアーキテクチャということもあり,「GPUコンピューティングを念頭においた設計になっている」(Howarth氏)こともMali-T604の特徴とされている。

下に示したのはMali-T600シリーズの概要を示したスライドだが,Mali-T604は,Maliファミリーとして初めて,GPUコンピューティングの演算処理に欠かせないIEEE準拠の高精度64bit浮動小数点数に対応。OpenCL 1.1やDirectCompute,そしてGoogleが提唱するRenderScript,以上3種のGPUコンピューティング言語が利用可能だ。演算能力は最大68GFLOPSに達するという。

|

もちろん,モバイル用途では,消費電力が少ないことも重要になる。Mali-T604は「ARM独自のアーキテクチャにより,消費電力高率が非常に高くなっている」(Howarth氏)ため,バッテリー駆動時間を維持しつつ,高精細なグラフィックスを楽しめるとのことだ。

具体的な省電力のポイントとして氏が挙げていたのは,まず「動的な電力管理を採用し,それぞれのコアを独立してオン・オフできる」こと。もっとも,この種の技術はNVIDIAやAMD,そしてIntelも取り組んで成果を上げているので,あまり新鮮味がある話ではないだろう。

もう1つのポイントはメモリ帯域幅だ。「SoCのデザインにおいて,メモリバス帯域幅が消費電力を上昇させることが知られている」(Howarth氏)ため,Maliシリーズではタイルベースのレンダリングを採用し消費電力の低減が図られているという。

「タイルベースのレンダリング」というのは,画面を小さな領域(=タイル)に分けて,領域ごとにポリゴンの前後関係を計算して描画を行う方法のこと。小さなタイル単位で処理を行えばいいため,使用するメモリ領域が小さくて済むのが利点で,Howarth氏が述べるように,メモリ帯域幅が消費電力に直結するモバイル端末では大きな利点があるとされる。

なお,今回の記者説明会には「2016年のユーザーエクスペリエンス」という文言が入っているが,Mali-600シリーズの後継製品について具体的な言及があったわけではない。

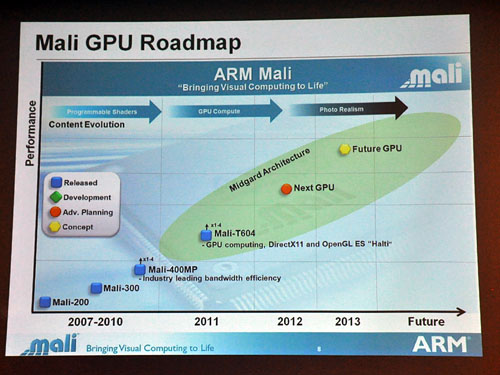

今回示されたのは下のスライドで,ここから分かるのは「毎年新たなGPUコアが投入される」ということくらいだが,興味深いのは,向こう3世代にわたって「Midgard Architecture」(ミッドガルドアーキテクチャ)というくくりになっており,これらについてHowarth氏が「ソフトウェア互換性はもちろん,ドライバも互換性を維持する」と明言していた点だ。Midgard Architectureでは,コア数を増やしたり,コア単位の性能を上げていったりするという方針が語られていたので,2016年というのは,「搭載端末のデビュー時期を考えると,2016年あたりまでは同一のアーキテクチャで行く」という意味くらいに捉えておくのがよさそうである。

|

また,将来のGPUについて「どのプロセスルールでも10mm2というサイズが,経済性は最も高い」とHowarth氏が述べていたことと,「その50%がGPUに使われるようになるだろう」としていたことにも注目しておきたい。

Mali-T604では28nmプロセス技術の採用が前提となっており,その先の世代では20nmプロセス技術の採用も予定されているそうだが,そこでも,プロセスルールごとに10mm2に収まる範囲でコア数やコア性能の向上が図られていくようだ。

「モバイルにおける

GPUコンピューティング」とは?

今回の説明会では,Maliの将来性についてHowarth氏が強気な発言をしていたのが印象的だった。「NVIDIAは将来にわたって自社のGPUを擁していくだろうが」と前置きした氏いわく,「新しいGPUコアを開発するコスト負担は大きくなり続けている。多くの企業はGPUのIPを外部から調達するようになるだろう」。

「GPUコア開発の負担を複数の企業で分け合う」という表現もしていたが,要するに,ARMがGPUコアのIPを開発し,そのコストを,顧客となる企業がそれぞれライセンス料として負担する時代がまもなくやってくるというわけだ。「モバイル向けオリジナルのGPUコア」は,いずれNVIDIA以外からは出てこなくなる,といったメッセージとして受け取ることも可能である。

|

そもそもモバイルにGPUコンピューティングは必要なのかと考える読者もいるだろう。Howarth氏はAR(仮想現実)などの例を挙げていたが,筆者もないわけではないと思う。

たとえば,音声認識の分野はスマートフォン向きだろう。より高度な声紋判定と,パスフレーズによるセキュリティロックができれば,スマートフォンがいまより安心して使えるようになるはずで,こうした処理ではGPUコンピューティングがより求められていく可能性がある。

ただ,Maliシリーズは,先にHowarth氏が触れていたとおり,メモリ帯域幅をあまり必要としない設計になっている。このような設計は,氏の言う「大きなデータセットの処理」には適さないという,矛盾した部分があるのも事実だ。GPUコンピューティングを前提にするなら,将来的にCUDA 100%互換を目指すNVIDIAがTegar 2で採用しているアーキテクチャのほうが性能は出やすい。

もちろん,ARMにはMaliのアーキテクチャで「大きなデータセットの処理」を実現する秘策があるのかもしれない。そんな点も,将来のモバイル向けGPUを追っていくうえでは面白いポイントになりそうである。

ARM日本語公式Webサイト

- 関連タイトル:

Mali,Immortalis

Mali,Immortalis

- この記事のURL: