レビュー

オンキヨーのアナログ技術とX-Fiが出会い,何が生まれたか

WAVIO SE-300PCIE

|

「SE-200PCI LTD」以来3年振り,PCにも本気なオーディオ機器メーカーから登場した最新作をじっくり見ていこう。

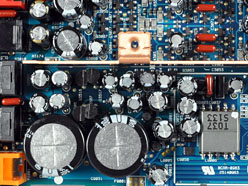

大きなシールドが目を引く外観

アナログ段の美しさが見えないのは残念(?)

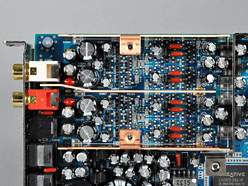

SE-300PCIEの外観で目を引くのが2色のカバーであることに異論のある人はないと思われるが,これは「セパレートシールド」と呼ばれているもの。ブランド名である「WAVIO」(ウェイビオ)の文字が躍るほうには,アナログ段において磁気歪みの発生を防ぐという銅製のもの,もう片方は,電源のDC/DCコンバータやデジタル回路用に,パルスノイズの発生を防ぐという磁性体のものが採用されている。

|

|

|

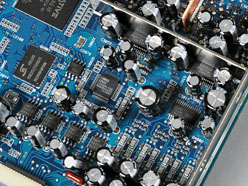

筆者は職業柄(編注:榎本氏の本業はゲームなどのサウンドデザイナーである),機器を使うほうが専門で,作るほうは門外漢だ。そのため,基板設計や,オンキヨーが「DIDRC」(Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)と呼ぶアナログ回路の技術的な部分について細かく解説してある4月8日の記事に何か補足したりはできない。

ただ,整然と美しいアナログ段の配置はいかにも「オーディオ用でございます」といった風情で,一目見て「音がよさそう」という印象を受ける。PC周辺機器メーカーの設計ではまずあり得ない,オーディオメーカーならではのノウハウが活かされているといえそうだ。

|

|

|

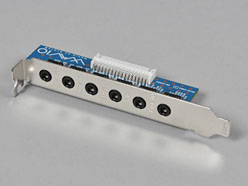

サブカードにはズラリと計6個のステレオミニ端子が並んでいるのを見て取れるが,6端子はアナログ7.1ch出力とマイク入力,ライン入力用となっているため,ヘッドフォンではなくヘッドセットを利用する場合は,サブカードの利用が必須ということになる。

SE-300PCIE本体側の入出力インタフェース。デジタル出力が2系統あるのは歓迎できるが,ゲーム用途を前提とした場合,マイク入力端子が用意されていないのはやや不便な印象もある |

こちらはサブカード側。端子と端子の間隔は十分に広いので,PCI接続版Sound Blaster X-Fi Titaniumシリーズのように「ピン端子部が太めのケーブルだとうまく接続できない」心配は無用 |

|

ケーブルの接続自体は特段難しくもないながら,コネクタの上下がやや分かりにくいのも気にはなった。逆差しできてしまうわけではないので大きな問題はないものの,目視での確認は必要だろう。

オンキヨー用の“ちょっと古い”ドライバで検証

コンパネ周りは基本同じだが,違いもある

テストのセットアップに入ろう。今回は表に示した環境で検証を行う。

|

|

|

なお,上で示した2.16.6というバージョンのドライバは,テスト開始時点でCreativeのソフトウェア自動アップデートから導入できたもの。これはCreativeブランドのPCIe X-Fi Titaniumシリーズ用に提供されているドライバより古いので,あらかじめ指摘しておきたい。なお,筆者が試した限り,PCIe X-Fi Titanium HD用のドライバは導入できなかった。

で,テスト方法だが,基本的には「PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD」(以下,PCIe X-Fi Titanium HD)のレビュー時を踏襲する。つまり,全体の入出力波形をチェックしつつ,3モードで「iTunes」から2chステレオ音楽再生を行ったときの試聴と,マルチチャネル環境を設定した状態からゲームモードで「Call of Duty 4: Modern Warfare」(以下,Call of Duty 4)のリプレイを再生したときの試聴とで評価を行っていくわけである。

|

出力したアナログオーディオ信号は,RME製4chプリアンプ「Quad Pre」に入力し,レベルマッチングを行ってから,筆者が音楽制作においてメインに使っている業務用システム,具体的には「Mac Pro」とAvidの「Pro Tools|HD Accel 3」+「192 I/O」へ入力。最終的に,Pro Tools|HDのコントロールソフト「Pro Tools|HD Software 9.0.2」上にアサインされたWaves Audio製のソフトウェアアナライザ「PAZ Psychoacoustic Analyzer」で表示させ,それをキャプチャするといった流れになる。

一方,アナログ入力とデジタル入出力は,Quad Preを介さず,直接192 I/Oと接続している。

続いて試聴だが,アナログ2ch出力においては,SE-300PCIEとMackie Design製ミキサー「Onyx 1220」とをまず接続し,さらにそこから,ADAM製モニタースピーカー「S3A」とつないだ。比較対象としては前出の音楽制作用メインシステムを用意した次第だ(※なので,Mac Pro側のドライバはCore Audioということになる)。

アナログ5.1ch出力時は,やはりOnyx 1220を経由させつつ,S3Aをフロント2chとして,Dynaudio Acoustic製モニタースピーカー「BM6A」をリア2ch+センター,同じくDynaudio Acoustic製「BM-10S」をサブウーファとしてそれぞれ組み合わせた5.1chマルチチャネル構成を用いる。

ヘッドフォン出力のテストに用いたのはAKG製の「K240MkII」だ。

滑らかで疲れにくい音質

アナログサラウンド出力も十分合格点

テスト方法の説明が思いの外長くなった。音の評価に移ろう。

●モノラルRCA×2(with DIDRC)

まずは肝心要,モノラルRCA×2によるステレオアナログ出力からだ。今回は,オンキヨーが音楽鑑賞時に推奨するオーディオクリエイションモードだけでなく,ゲーム&エンターテインメントの両モードでもチェックすることにした。

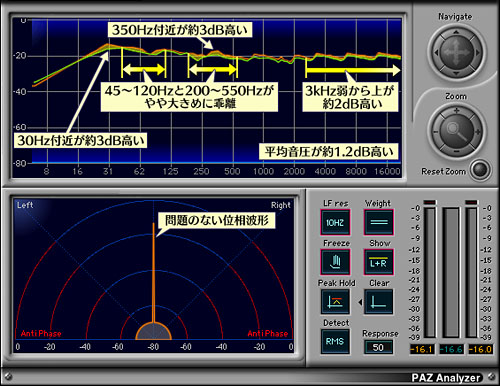

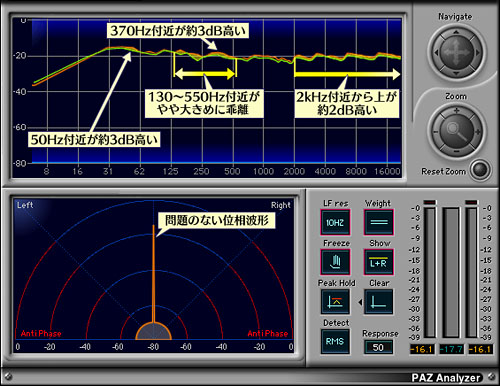

というわけで下にはグラフを3つ示すことになったが,いずれも大きな破綻はない。要するに,周波数特性は概ねリファレンスに忠実であり,深刻な問題はどのモードでも存在しないということだ。これを踏まえて,より細かな部分を見てみた結果が,グラフ中に吹き出しで加えた部分ということになる。

|

| SE-300PCIEのアナログRCA出力(WDM),オーディオクリエイションモード。今回示したグラフに共通して,周波数特性の波形はグリーンがリファレンス。オレンジがSE-300PCIEのものとなる |

|

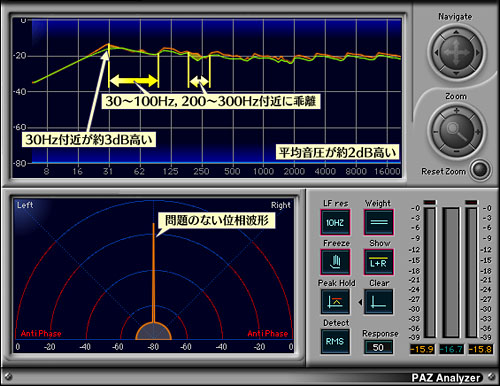

| SE-300PCIEのアナログRCA出力(WDM),ゲームモード |

|

| SE-300PCIEのアナログRCA出力(WDM),エンターテインメントモード |

音楽再生において一番影響しそうなのは,2kHz〜3kHzくらいから上で2dBくらい高めになっている点だろう。専門用語で「プレゼンス」(Presence)と呼ばれる4kHz付近を含むため,音の輪郭をパリっとさせる帯域として知られる一方,やり過ぎるとガリガリと尖りすぎた音になってしまい,長時間のリスニングを苦痛にしてしまうなど,繊細な帯域でもあるが,そこがほんのわずか,しかもリファレンスとの乖離がほとんどないまま自然に持ち上がっているのが,SE-300PCIEの特徴だ。

そのため,高域はきめ細かく滑らかで,それでいて民生機器でありがちなふわふわと落ち着かない部分もなく,きもちよく伸びていく。変に作った音ではなく,サウンドカードにありがちなガリガリした輪郭の強い音でもない,とも言い換えられるだろう。

もちろん,D/Aコンバータの効果もあるとは思われるが,ほとんどアナログ段の設計だけでこの繊細な高域調整を行えているというのは,お見事というほかない。

また,プレゼンスの帯域に軽い味付けが加わっているためか,192 I/Oと比較した場合には,プレゼンスの出方がほんの少し強めで,その分,「リズムが少し流れてしまう」といったことがない。192 I/Oのほうがむしろプレゼンスは抑えめで,その分リズムは流れて聞こえるくらいだ。リスニング環境としてのSE-300PCIEは非常に優秀といえる。

さて,モードごとの違いだが,正直なところ違いは非常に小さい。モニタースピーカーであるS3Aで聴いてその程度しか差がない以上,ほとんどのユーザーにとって,3モードの音質の違いは分からないだろうというのが正直なところである。

とはいえ気になる人もいるだろうから述べておくと,ゲームモードではほんの少し高域が曇るというか,落ち込んで聞こえる。また,オンキヨー一押しのオーディオクリエイションモードでは,残る2モードと比べて音圧レベル――平たくいえば「音量」――が1db強上がり,結果,低音と高音のラウドネス補正がかかる。ラウドネス補正というのは,簡単にいうと「人間は,大きな音を聞くと低域と高域がよく聞こえるようになり,小さな音を聞くと低域と高域が聞こえにくくなる」という特性のことだが,要するに,残る2モードよりも,低域と高域がほんの少し強くなるということだ。

エンターテインメントモードはその中間といったところである。

●ヘッドフォン出力(with DIDRC)

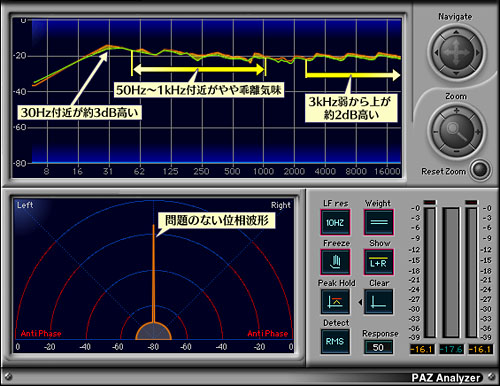

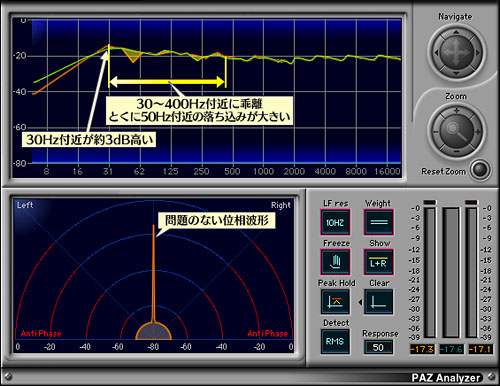

次にヘッドフォン出力。本稿で示す波形は以下,ゲームモードで取得したものになるが,30Hz付近が持ち上がっているのと,総じてリファレンスより2dB程度高くなっているのが目を引く。

|

音楽を聴いた印象は,やはり良好。柔らかく気持ちのいい音質傾向であり,高域が耳につくことは決してない。今となってはやや古い設計であるK240MkIIでも十分に楽しめる。

楽曲自体がやや籠もった音の場合,それをそのまま出すので注意が必要だが,これはむしろプラス評価すべき特性といえる。何でもかんでも明るい音にしてしまう製品が多いなか,オーディオ機器として正当に,籠もった音は籠もったまま,明るい音は明るい音のまま出してくれるからだ。

CMSS-3Dheadphoneを有効化して行ったCall of Duty 4のテストでも,長時間使っていて聴き疲れしない,柔らかな音質傾向は健在。ただ,先ほど触れたように,ドライバのバージョンが古いがゆえの懸念点もある。

最近のヘッドセットレビューで筆者は,PCIe X-Fi Titanium HD用ドライバのアップデートにより,アルゴリズムが変わった可能性を指摘したが(関連記事1,関連記事2),SE-300PCIEでは「後方の定位感は良好で,音源移動も分かりやすい一方,前方は弱い」という,過去のPCIe X-Fi Titanium HD用ドライバにあった特性がそのまま残っているのだ。前方の定位感に関しては,ドライバのアップデート待ちということになるだろう。

●ミニピンによるアナログ7.1ch出力

|

SE-300PCIEのリアLR出力(WDM),ゲームモード |

SE-300PCIEのセンター/サブウーファLR出力(WDM),ゲームモード |

なお,グラフにも書き込んであるが,センター/サブウーファ出力で位相が左に傾いているのは,センターとサブウーファでそもそも出力レベルが異なるからであり,気にする必要はない。

Call of Duty 4における試聴でも,高域の滑らかさと音の心地よさはアナログRCA出力同様。効果音が刺々しいということは一切なく,音量を上げても嫌な音にならない。また,後方の効果音が後方にきちんと定位しているのがよく分かる。リアルな5.1chサラウンドということもあり,音源の移動時に,CMSS-3Dのようなモジュレーション(変調。シュワシュワした音)がかかることもなく,非常に良好だ。

●同軸&光デジタル出力

序盤でお伝えしたとおり,SE-300PCIEは,DIDRC回路を用いたアナログ周りに重点を置いた製品であり,かつ,DTS ConnectやDolby Digital Liveには非対応のため,デジタル出力は周波数特性と位相特性の確認を中心に行った。

テスト結果は下にグラフでまとめたとおりだが,ここでも破綻は少ない。音質傾向は両出力で変わらず……というか,D/A変換を行うデバイスが同じなのだから,変わりようがないのだが。

SE-300PCIEの同軸RCAデジタル出力,ゲームモード |

SE-300PCIEの光角形デジタル出力,ゲームモード |

●マイク入力

ボイスチャットを前提とすると外せないマイク入力のテスト結果が下のグラフだ。400Hz以下で目立った乖離が発生しているものの,最近のヘッドセットだとこの帯域はほとんど重視されないので,あまり気にしなくていいだろう。中高域から高域の周波数特性は良好で,マイクレベルの調整はしやすく,また位相も問題ない。ゲームでヘッドセットを用いるにあたって,SE-300PCIEの入力品質は合格点を与えられるレベルにある。

|

心地よいアナログ品質は出色。ゲームにも十分使える

……では,マーケットはどこにある?

|

まず,SE-300PCIEには,本製品ならではの個性がある。プレゼンス帯域における絶妙な味付けは他社製品にないものだし,この“滑らかさ”は,一般PCユーザーを対象としたいわゆるサウンドカード市場では突出している。もちろん組み合わせるスピーカーセットにもよるが,大音量の設定を行っても,サウンドカード側で破綻して,耳に痛いような音になる心配は基本的にない。

そしてこの個性は,ゲーム用途においても有効だ。DIDRC回路を用いた2chアナログ出力,ヘッドフォン出力に,サブカードを用いたマルチチャネル出力においても,「音を聴く心地よさ」は十分に感じられる。

DTS ConnectやDolby Digital Liveといったマルチチャネルサラウンドのビットストリーム出力をサポートしていないというのはマイナスポイントだが,“アナログ出力にこだわり抜いたカード”の仕様としては,まあ,納得できなくもない。

|

SE-300PCIEで“幸せになる”ためには,最低でも,エントリークラスのオーディオ用単体アンプとスピーカーセットが必要になると思われる。

その意味において,おそらく同社が真にターゲットとしているのは,いわゆるPCオーディオを趣味とする人達だろう。彼らの感覚からすれば,この品質で3万円強なら非常に安いと思うはずだからだ。

ただ,その「PCオーディオ」という市場でトレンドになっているのは,USB接続型の単体D/Aコンバータを中心としたものであり,サウンドカードのニーズがどこまであるのかというと疑問も残る。果たして,そこに市場はあるのだろうか?

……個人的に,マーケット度外視とも思えるこだわりの製品は好きだ。そして,SE-300PCIEには間違いなくその結果も伴っているため,魅力を感じていて,使いこなせるだけの環境がある人には力強く勧められる。

だが,それだけに,本シリーズの行く末も案じられてならない。SE-300PCIEというのは,そういう気持ちにさせる製品である。

オンキヨーのPCサウンド製品情報ページ

オンキヨーのSE-300PCIE製品情報ページ

- 関連タイトル:

WAVIO

WAVIO

- この記事のURL: