レビュー

「無理のない」仕様で登場した,Kepler世代のデュアルGPUソリューション

GeForce GTX 690

(GeForce GTX 690リファレンスカード)

|

| GTX 690リファレンスカード |

|

| 4月30日の記事で予想したのが当たった格好だが,GTX 690リファレンスカードは木箱に収められた状態で4Gamerに届いた |

同社のJen-Hsun Huang(ジェンスン・フアン)CEOは,発表にあたって,GTX 690では,「GeForce GTX 680」(以下,GTX 680)のSLI動作とほぼ同じ性能が得られるとアピールしていた。それだけに,3D性能への期待が高まるところだ。

バールのようなものが先行して届いた後,5月1日になって,4Gamerでは木箱――発表会に登場したものと同じデザインで,蓋には「CAUTION」「WEAPONS GRADE GAMING POWER」の文字が躍っている――に収められたGTX 690リファレンスカードを入手できたので,さっそくその実力に迫ってみたいと思う。

|

|

|

|

|

クロックがGTX 680より数%低いGK104を2基搭載

補助電源コネクタは8ピン×2仕様

|

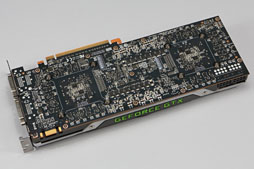

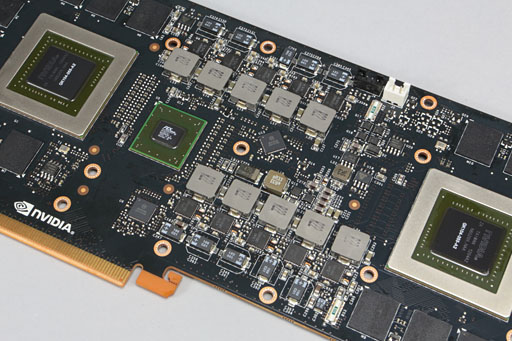

| NVIDIAが示したGTX 690の基板イメージ。2基のGK104コアが搭載される |

|

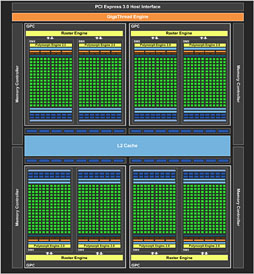

| GK104コアのブロック図。詳細は西川善司氏による解説記事を参照してほしい |

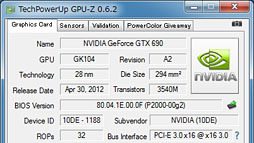

搭載されるGPUコアはGTX 680と同じ「GK104」。GPU 1基あたりのCUDA Core数は1536基で,GTX 680とまったく同じだ。もちろん,192基のCUDA CoreがL1キャッシュやテクスチャユニット,ジオメトリエンジン「PolyMorph Engine 2.0」などとセットになって「Streaming Multiprocessor eXtreme」(SMX)を構成し,さらにそれが2基集まり,“ミニGPU”たる「Graphics Processing Cluster」(GPC)を構成。それを4基搭載する構造になっている点でも,GTX 690とGTX 680との間に違いはない。

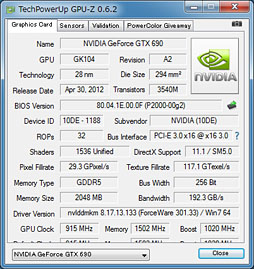

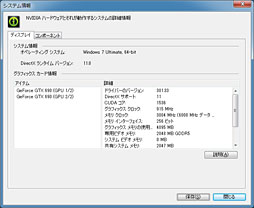

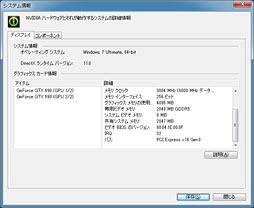

ここまで述べればほとんど言うまでもないのだが,念のため付記しておくと,足回りもGTX 680と同じだ。GPU 1基あたりのROPユニット数は32基。GTX 680のレビュー記事で弱点と指摘した,64bitメモリコントローラ4基からなる256bitメモリインタフェースにも,GTX 690で何か手が入っていたりはせず,完全に同一である。

ただし,GTX 680では,6008MHz相当(実クロック1502MHz)で動作するメモリクロックこそGTX 680と同じながら,コアクロック(ベースクロック)は915MHzと,GTX 680の1006MHzから約9%引き下げられている。もっとも,GTX 590だと,同じGF110コアを採用するシングルGPU最上位モデル「GeForce GTX 580」に対し,コア&シェーダクロックは約79%,メモリクロックは約85%に落とされていたので,それと比べると,GTX 690が搭載するGPUの動作クロックは,当該世代のシングルGPU最上位モデルとかなり近いレベルにあると述べていいだろう。Huang氏の「GTX 680のSLI動作とほぼ同じ性能」という発言には,相応の根拠があると述べていいように思われる。

なお,コアクロックが若干引き下げられたため,GTX 690のブーストクロックは1019MHzと,GTX 680の同1058MHzから約4%低い。表1はそんなGTX 690のスペックを,GTX 680やGTX 590,競合の「Radeon HD 7970」(以下,HD 7970)と比較したものになる。

|

|

| 補助電源コネクタは8ピン×2。PCI Expressスロットの75Wと合わせて,最大では 75W+150W×2 で375Wを供給できる計算になる。GTX 680だと“2階建て”構造のコネクタ配置になっていたが,GTX 690では一般的な横並び配置となっている |

|

| Precision XからPower Targetの上限値を確認したところ |

「300W TDPなのになぜ補助電源は8ピン×2なのか」という疑問はもっともだが,GK104コアのGeForce 600シリーズでは,TDPとは別に「Power Target」(電力ターゲット)が規定され,カード全体の消費電力がPower Targetの枠内に収まるとき,Power Targetで規定される範囲で動作クロックを自動的に引き上げる機能「GPU Boost」があるので,そのため,というのが回答になる。

Power Targetの設定上限はカードへ供給できる電源容量とイコールの関係になるので,仮にTDPと揃う形で6ピン+8ピンの補助電源構成を採用してしまうと,ユーザーがオーバークロック設定を行えなくなってしまうのだ。早い話が,自己責任でのオーバークロック設定を加味したマージンを設けた結果なのである。

ちなみにEVGA製のGPU設定変更ユーティリティ「Precision X」(Version 3.0.2)から確認したところ,Power Targetは+135%まで設定可能だったので,Power Targetの「100%」は約278Wということになるはずだ。

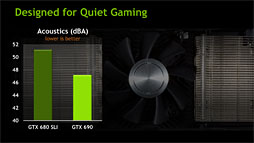

コストのかかったGPUクーラーを搭載

SLIブリッジチップはPLX製

|

カード長は実測279mm(※突起部含まず)で,同253mmのGTX 680と比べると,3cm弱長い計算になる。ただ,同278mmのGTX 590からはほぼ変わっておらず,実際,横に並べてみると,その長さはほとんど同じだ。

|

|

|

|

|

なお,店頭で販売されているグラフィックスカードの場合,GPUクーラーを取り外すとメーカー保証が受けられなくなる。本稿の内容を参考に試してみる場合は,くれぐれも自己責任でお願いしたい。

|

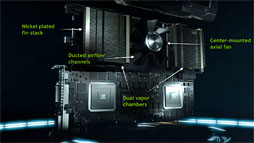

| つや消しアルミとマグネシウムの効果か,クーラーには高級感がある |

|

| GPUクーラーを外したところ |

クーラーはまるごと基板から取り外せるようになっているので,いきなり基板にアクセスできるのだが,まずはクーラーから見てみたい。

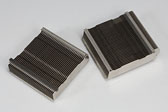

クーラーは,補強板とメモリチップ・ブリッジチップ・電源部用ヒートスプレッダを兼ねるファン台座,GPUチップそれぞれに用意されたVapor Chamber(ヴェイパーチャンバー,ヒートパイプと同じ原理で動作するヒートシンク技術)仕様のパッシブクーラー×2,ロゴイルミネーション兼ファンカバーと,アルミ製カバーに分解可能。台座部で,ファンの下に溝が掘られているのに気づくと思うが,これはファンの直下で乱気流が発生して,エアフローに悪影響が出たりしないよう,整流するためのものだという。

|

|

|

|

|

|

まず,最も気になるブリッジチップは,PLX Technology製のPCI Express 3.0(以下,PCIe 3.0)対応品「PEX 8747」。先代のGTX 590だと,ブリッジチップは「nForce 200」だったが,nForce 200はPCI Express 2.0世代なので,GPUのPCIe 3.0対応にあたって変更されたということなのだろう。

なお,NVIDIAはいまのところ,“nForce 300”的な同社製PCIe 3.0ブリッジチップが存在するかどうかについて,何の情報も明らかにしていない。

|

ファンの下に置かれる電源部のコンポーネントが全体的に“背が低い”のは,直線的なエアフロー優先で選択された結果だろう。

|

|

|

|

GPU Boostの挙動を追ったところ,ブーストクロックの定格を約60MHz上回る1084MHzまで上がるのを確認できた。ブーストクロックの上限はGPUの個体や環境にも左右されるので,あくまでも参考値となるが,同条件でテストしたとき,GTX 680リファレンスカードは最大1110MHzを記録したので,スペックどおり,GTX 690のGPU Boost上限はGTX 680より若干低いことになる。

|

|

GTX 680 SLIやHD 7970 CFXとの比較を実施

301.33ドライバはX79でのPCIe 3.0動作に対応

テスト環境のセットアップに入ろう。

GTX 690の比較対象として用意した製品は,表1でその名を挙げたGTX 680とGTX 590,HD 7970だ。直接の下位モデルであるGTX 680と,置き換え対象となるGTX 590は順当なところとして,今回はGTX 690がデュアルGPUソリューションであることを踏まえ,GTX 680のSLI動作(以下,GTX 680 SLI)とHD 7970のCrossFireX動作(以下,HD 7970 CFX)との比較も実施したい。

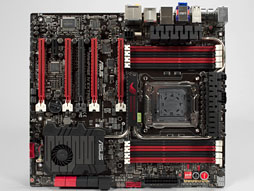

そのほかテスト環境は表2のとおり。GTX 680 SLIではInnoVISION Multimedia製カード,HD 7970 CFXでは玄人志向ブランド製カードをそれぞれプライマリとしている。

|

|

※2012年6月20日追記

NVIDIAから「GTX 690では,PCIe 3.0ブリッジチップを搭載するため,X79環境におけるPCIe 3.0動作を標準でサポートする」との情報が得られました。

ただし,i7-3960X+X79環境では「安定動作の確認が取れていない」とされているGTX 680では,今回の301.33 Beta版ドライバを導入しても,PCIe 2.0動作のままだった。また,GTX 590にこの301.33 Beta版ドライバは導入できなかったため,GTX 590ではテストを開始した5月1日時点の公式最新β版となる「GeForce 301.24 Driver Beta」を用いているので,この点はあらかじめご了承のほどを。

なお,HD 7970 CFXのテストに用いているのは5月1日時点の公式最新版「Catalyst 12.4」だ。

Rampage IV Extreme ゲーマー向けのX79マザーボード メーカー:ASUSTeK Computer 問い合わせ先:テックウインド(販売代理店) news@unitycorp.co.jp 実勢価格:4万〜4万5000円程度(2012年5月3日現在) |

SMD-16G68CP-16KL-Q-BK Micronチップ搭載のDDR3L-1600対応モジュール4枚セット メーカー:サンマックス・テクノロジーズ 問い合わせ先:パソコンショップ・アーク パソコンショップ・アーク販売価格:1万980円(※2012年5月3日現在) |

テスト方法は4Gamerのベンチマークレギュレーション12.1準拠。ただし,GTX 690がデュアルGPUソリューションということで,実プレイ環境として現実的でない「標準設定」(あるいは「低負荷設定」)は省略し,4xアンチエイリアシングと16x異方性フィルタリングを適用した「高負荷設定」(あるいはアンチエイリアシング設定が8xとなる「Ultra設定」)のみテストを行う。

解像度は1920×1080ドットと2560×1600ドットの2パターンだ。

なお,自動クロックアップ機能「Intel Turbo Boost Technology」の効果が,テスト時の状況によって異なる可能性を考慮し,i7-3960Xにおける本機能はマザーボードのUEFI(≒BIOS)から無効化している。

|

5760×1080ドット表示に対応するタイトルが限られることから,今回,3画面出力テストに用いるタイトルは「Battlefield 3」(以下,BF3)と,「The Elder Scrolls V: Skyrim」(以下,Skyrim),「DiRT 3」の3本に絞り,こちらでは標準/低負荷設定と高負荷/Ultra設定のテストを両方行うことにした。

そのほかのテスト方法はレギュレーション12.1準拠だが,テスト条件に異なる部分が少なくないため,段落を改めることはあらかじめお断りしておきたい。

GTX 680 SLIと遜色ないフレームレートを発揮

ただ,足回りの弱さはGTX 690でも見られる

レギュレーション12.1準拠のテスト結果から見ていこう。

グラフ1は「3DMark 11」(Version 1.0.3)の「Performace」と「Extreme」の両プリセットにおける総合スコアをまとめたものだ。GTX 690はGTX 680 SLIの約96%に迫り,HD 7970 CFXに対しては約8%高いスコアを示している。GTX 590に対しては54〜78%高く,格の違いを見せつけた。

|

続いてグラフ2,3は「S.T.A.L.K.E.R.:Call of Pripyat」(以下,STALKER CoP)の公式ベンチマークソフトに含まれる4つのテストシークエンスから,最も負荷の低い「Day」と,最も負荷の高い「SunShafts」,2つのシークエンスにおけるテスト結果を抜き出したものだ。

まず,Dayは,端的に述べて3DMark 11と似た傾向になった。GTX 690とGTX 680 SLIのスコア差は約1〜2%なので,ほとんど同じと述べていいだろう。HD 7970 CFXに対して約16〜18%高いスコアを示している点も注目しておきたい。

しかし,メモリ周りの負荷が一気に高まるSunShaftsだと,GTX 690とGTX 680 SLIの傾向は変わらない一方で,HD 7970 CFXには1920×1080ドットでスコア差3%にまで迫られ,2560×1600ドットでは逆に約6%のビハインドを背負った。GTX 680のレビュー記事で筆者は,GTX 680について「超高解像度環境で高負荷なグラフィックス設定を行うと,足回りの弱さが露呈する」と指摘したが,それは当たり前ながら,GTX 680相当のGPUを2基搭載するGTX 690でも同じように現れているというわけである。

|

|

グラフ4にスコアをまとめたBF3だと,GTX 690のスコアは良好。STALKER CoPのDayシークエンスと同じく,GTX 680 SLIに対して98〜99%程度のフレームレートを示し,ほとんど肩を並べている。

BF3におけるマルチGPU動作ではNVIDIAがAMDに先行していることもあって,1920×1080ドットでGTX 690とHD 7970 CFXのスコア差が約16%に開いているのも目を引くところだ。

なお,HD 7970 CFXの2560×1600ドットでスコアが大きく落ち込んでいるが,これは1月28日に掲載したHD 7970の2&3-way CFXテストレポートと同じ傾向である。先のテストレポートで用いたドライバは「Catalyst 11.12」ベースのHD 7970用ドライバ「AMD Catalyst Driver for the AMD Radeon HD 7900」を用いたが,Catalyst 12.4でも,この問題は修正されていないか,修正が完璧でなかったということなのだろう。

|

描画負荷の極めて低いゲームタイトル代表として採用し続けている「「Call of Duty 4: Modern Warfare」(以下,Call of Duty 4)でも,GTX 690とGTX 680 SLI,HD 7970 CFXの力関係は3DMark 11とおおよそ似た傾向にまとまった(グラフ5)。

もちろん,400fps台後半というスコアに意味はほとんどないので,「Call of Duty 4のような“軽い”ゲームをプレイするならデュアルGPUカードもSLIもCFXも不要」ということになるのものの,しっかりスコアを伸ばせていること,それ自体は評価していいように思われる。

|

グラフ6にテスト結果を示したSkyrimでは,1920×1080ドット設定でCPUボトルネックが生じているため,今回は2560×1600ドット時のスコアを見ていくが,GTX 680のSLIテストレポート時に指摘したとおり,高解像度テクスチャパックの導入によってメモリ周りの負荷が高まったことを受け,スコアは今ひとつ伸びきらない。

もっとも,ドライバの問題と思われる形でスコアがまったく伸びないHD 7970 CFXと比べると,リリース当初のドライバでGTX 680 SLI並みのスコアを示しているGTX 690は立派だともいえる。

|

グラフ7の「Sid Meier's Civilization V」(以下,Civ 5)では,HD 7970 CFXが,これまでの鬱憤を晴らすかのような,高いスコアを示している。Civ 5(の「Leader Benchmark」)ではGPGPU性能がスコアを左右するため,3D性能特化型GPUコアであるGK104には不利なのだが,それはGTX 690でも同じことが言えるわけだ。

GTX 690とGTX 680 SLIのスコア自体にはここでもほとんど差がない。

|

グラフ8に示した「DiRT 3」でも,GK104コアが持つ足回りの弱さは確認できる。

GTX 680のSLIテストレポートで指摘したとおり,1920×1080ドット解像度ではスコアの頭打ちが発生気味なので,ここでは2560×1600ドットを見ていくが,GTX 690はGTX 680 SLIに対して約97%のフレームレートを示す一方,HD 7970 CFXに対しては約6%高い程度のスコアに留まった。

|

5760×1080ドット条件だと

GTX 680 SLIとのスコア差はやや縮まる?

というわけで,ここからは5760×1080ドットのテスト結果考察だ。

|

|

|

グラフ9はBF3の結果だが,GTX 690のスコアはGTX 680 SLIの96〜101%程度で,ほぼ同じながら,高負荷設定では逆転した。ただ,低負荷設定でHD 7970 CFXと変わらず,厳密にいえば0.4fps低いスコアになっている点や,高負荷設定でもそれほど大きなスコア差が付いていないことからすると,メモリ周りが足枷になっている可能性は高そうだ。

なお,2560×1600ドットでスコアが落ち込んだHD 7970 CFXだが,Eyefinityによる5760×1080ドット動作には問題ないと見ていいだろう。

|

次にグラフ10はSkyrimのスコアだ。HD 7970のスコアがグラフ6と同様に落ち込んでいるので,メモリ周りの影響がどれだけあるのかは分からない。

ひとまず絶対スコアを見ていくと,解像度5760×1080ドットのUltra設定でGTX 690とGTX 680 SLIが平均60fpsを上回ってきていることは評価できるだろう。少なくともSkyrimなら,高解像度テクスチャパックを導入し,かつグラフィックス設定を「Ultra」にしても,解像度5760×1080ドットでまったく問題なくプレイできるわけである。

|

性能検証の最後はDiRT 3だが,グラフ11では,先ほどのグラフ8と比べて,HD 7970 CFXが比較的大きくスコアを落とした。GTX 690とGTX 680 SLIのスコアはほとんど同じだ。

|

以上,サンプル数は3つなので,断定めいたことまではできないのだが,1920×1080&2560×1600ドット時と比べた場合に,GTX 690とGTX 680 SLIのスコア差が縮まっているのは目を引いた。超高解像度では当然のことながらメモリへの負担も大きいため,GTX 690とGTX 680 SLIが持つメモリバス帯域幅の狭さがボトルネックとなり,両者のスコアが似たものになったのではないだろうか。

GTX 680 SLIから最大84W下がった消費電力

温度はGTX 680 SLIより高めか

GTX 690の補助電源コネクタは8ピン×2だが,TDPは300Wであり,計算が正しいならPower Targetの100%値は278Wと,かなり抑えられている。

では,TDP 195Wのグラフィックスカードを2枚使用するGTX 680 SLIと比べて,消費電力はどの程度の低下が期待できるのか。ログの取得が可能な「Watts up? PRO」を用いてシステム全体の消費電力を測定してみよう。

テストにあたっては,ゲーム用途を想定し,無操作時にもディスプレイの電源がオフにならないよう指定したうえで,OSの起動後30分放置した時点を「アイドル時」,各アプリケーションベンチマークを実行したとき,最も高い消費電力値を記録した時点を,タイトルごとの実行時としている。

その結果はグラフ12のとおり。まずはアイドル時からだが,テストに用いた条件のうち,唯一のシングルGPU仕様となるGTX 680が抜けて低いのは当然として,「AMD ZeroCore Power Technology」(以下,ZeroCore)によって,セカンダリカードへの供給電力が大幅に低下するHD 7970 CFXにGTX 690が4W差まで迫っているのは目を見張るところだ。また,アイドル時にもかかわらず,GTX 590より20W低い点にも注目しておきたい。

一方,アプリケーション実行時におけるGTX 690搭載システムの消費電力はざっくり450W程度といったところだろうか。GTX 680 SLIと比べると48〜84Wも低く,シングルカードのデュアルGPUソリューションであるメリットが最大限発揮されているといえる。

|

3DMark 11の30分間連続実行時点を「高負荷時」とし,アイドル時ともどもGPU-Z(Version 0.6.0,テスト開始時のタイミングにより,今回は最新のバージョン0.6.2ではなくバージョン0.6.0を用いているのでご了承を)からGPU温度を取得した結果がグラフ13だ。温度はGPUコアごとに取得している。テスト時の室温は24℃で,システムはPCケースに組み込まず,いわゆるバラックの状態においてある。

前述のとおり,GK104コアを採用したGPUではGPU Boostが機能する。そのため,高負荷時の温度は概ね80℃前後で揃うのだが,こうやって並べてみると,GTX 690の温度は気持ち高め。理由は断言できないものの,GPU Boostの動作マージンを稼ぐため,温度の閾値がGTX 690で若干高められている可能性はゼロではないだろう。

ちなみに,HD 7970 CFXのアイドル時でセカンダリGPUが0℃なのは測定ミスではなく,ZeroCoreが有効で停止状態に移行しているため,ツールがこのような数字を返していることによる。

|

|

デュアルGPUカードの悪いイメージを払拭

3画面も現実的だが,課題は国内価格か

|

デュアルGPUソリューションというと,グラフィックスカード2枚分のスペースが不要な一方で,2枚分の性能を期待できないとか,期待できるが消費電力やカードサイズが現実的でないとか,GPU温度が高く,カード全体が熱を持っているとか,そういうイメージを持っている人も多いのではないかと思われるが,GTX 690にはそういった「無理」が感じられない。デュアルGPUソリューションに関する悪いイメージを払拭できるだけの可能性を持った製品だと述べてよさそうである。

一方,あまりにもGTX 680 SLIと仕様が近いため,足回りの弱さを踏襲しており,ユーザーが思うほどにはフレームレートが上がらないケースがあり得ることは留意しておくべきだと感じた。

また,何よりも問題になりそうなのは,北米市場における想定売価が999ドル(約8万250円)なのに対し,国内価格がそこから大きく離れたものになりそうである点だ。北米価格999ドルというと,Intelの「Extreme Edition」が思い出されるところだが,i7-3960Xの実勢価格である7万8000〜9万円(※2012年5月3日)という価格とは似ても似つかない数字になる可能性が高い。

原稿執筆時点では最終的な店頭価格がはっきりしないため,確定的なことは述べられないが,秋葉原ショップ筋の情報によれば,10万円前後になりそうな気配である(※4日15:30頃追記 予約受付を開始したショップによれば,初値は12万円近くになる模様)。覚悟だけはしておいたほうがよさそうだ。

ともあれ,コストを度外視できる人にとって,この扱いやすさは魅力だろう。心を動かされる人も少なくないのではなかろうか。

NVIDIAのGeForce製品公式情報ページ

基調講演などから明らかになった「GeForce GTX 690」の姿。結局「バールのようなもの」は何だったのか

【速報】NVIDIA,「GeForce GTX 690」発表。2基のGPUを1枚のカードに搭載したウルトラハイエンドモデル

- 関連タイトル:

GeForce GTX 600

GeForce GTX 600 - この記事のURL: