インタビュー

イシイジロウ氏ら第一線で活躍するクリエイターがアドベンチャーゲームを語り尽くす!――「弟切草」「かまいたちの夜」から始まった僕らのアドベンチャーゲーム開発史(前編)

「ゲームの物語づくりの最先端が“いま”“どこに”あるのかを確認しなければならない」

|

元々は,イシイ氏を中心にしたアドベンチャーゲーム制作者の集まり(というか飲み会)の席での話題だったそうなのだが,イシイ氏より話を持ちかけられたニトロプラスの下倉バイオ氏(「君と彼女と彼女の恋。」の作者)は,「この話はどこかにきちんとした形で残すべき」(=ぐだぐだになるかもしれないんで誰かまとめて)と考えた。こんな面白そうな話を受けないワケにはいかない――4Gamerとしては,一も二もなく下倉氏の提案に乗ることにしたのだ。

というわけで。今回は,5万字超にも及ぶ特大ボリュームなアドベンチャーゲーム制作者達自身による濃密な“アドベンチャーゲーム語り”を,「過去からこれまで」「現在から未来へ」の前後編の2回に分けてお届けしたい。

この座談会に集まってくれたのは,本企画の発起人であるイシイジロウ氏,下倉バイオ氏をはじめ,スパイク・チュンソフトの打越鋼太郎氏,レジスタの中澤 工氏,MAGES. の松原達也氏,林 直孝氏ら,当代を代表するアドベンチャーゲームの制作者達だ。

アドベンチャーゲーム全体の歴史をふり返りながら,当の制作者達は何を考えていたのか。また,どういう視点でそれぞれの時代のヒット作を捉えているのか。そして,アドベンチャゲームの未来はどこにあるのか。さまざまな話題を,5時間にも及ぶ座談会の中で語ってもらった。

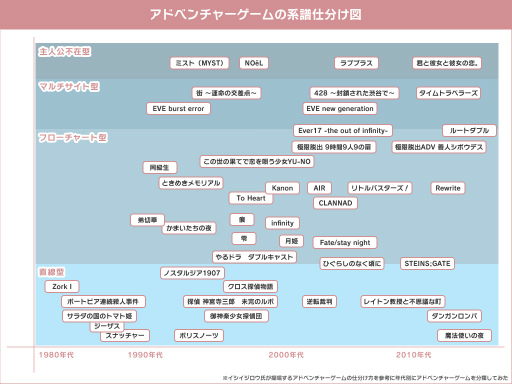

前編となる今回では,「弟切草」や「かまいたちの夜」がどんなに革新的であったか。「ひぐらしのなく頃に」「シュタインズ・ゲート」が示した逆転の発想。さらには,イシイ氏が提唱するアドベンチャーゲームの分類法など,アドベンチャーゲーム全体を総括するような,“アドベンチャーゲーム語りの決定版”とでも言うべき内容になっているので,興味がある人はぜひ読み進めてほしい。

イシイジロウ氏ら第一線で活躍するクリエイターがアドベンチャーゲームを語り尽くす!――「弟切草」「かまいたちの夜」から始まった僕らのアドベンチャーゲーム開発史(後編)

|

アドベンチャーゲームの定義と歴史的な流れ

イシイ氏:

えーと,まず最初に“アドベンチャーゲームの定義”をしておきたいんですけど,今ここに集まっている人達が作っているゲームって,例えば「ポートピア連続殺人事件」や「サラダの国のトマト姫」とか,いわゆるコマンド式ADVから来た流れとは“別の系譜の物”だと思っています。

中澤氏:

なるほど。

4Gamer:

どういう意味ですか?

|

つまりですね。アドベンチャーゲームを俯瞰して捉えた場合,いわゆる“コマンド式のADV”から来た流れと,ノベル型から発展していったものと,僕は二つの大きな流れがあると思っていて。前者は,「Zork」や「ミステリーハウス」「ポートピア連続殺人事件」なんかが源流で,後者は――たぶんだけど――「弟切草」とかが走りで,その後「街」や「EVE」シリーズ,「雫」「痕」なんかに引き継がれている流れなんです。

4Gamer:

それはどう違うんですか?

イシイ氏:

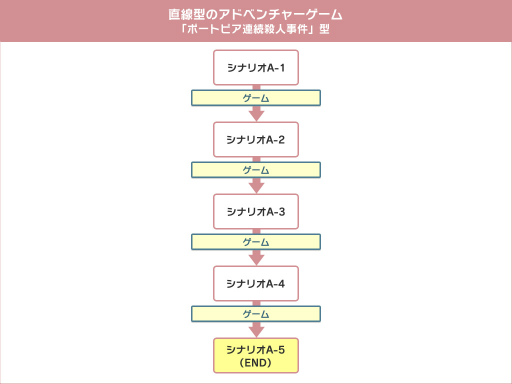

ポートピアとかサラトマとかっていうのは,基本的にお話が一本道で,その“物語を進めるために,間にいろいろなゲームが入っている”という考え方なんです。何かをクリアしたら正解,次のお話に進めますっていうのは,例えば,「バイオハザード」のようなアクションアドベンチャーも同じ構造で。「ドラゴンクエスト」みたいなRPGも,言ってみればこの系譜ですよね。「直線型」とでもいうのかな。

4Gamer:

なるほど。そういう意味ですと,最近の例で言えば,「逆転裁判」や「レイトン教授」なんかもその系譜ってことですか?

イシイ氏:

はい。要するにですね,“物語とゲームがそれぞれ独立していて,物語にゲームが挟まっている”作品群が前者の系譜ということです。一方で,ここにいるメンバーが作っている作品って,そういうものではなくて,“物語でゲームを作っている”ものだと思うんです。同じアドベンチャーゲームであっても,ここが決定的に違う部分で。

4Gamer:

物語でゲームを作る,ですか。

イシイ氏:

言ってみれば,「物語そのものをゲーム化しよう」と長年奮戦してきた――そういうゲームをメジャーにしようと頑張ってきた――のが,今日集まってくれた人達だと思っています。まずここの定義というか,認識から確認したいなと思うんですけど,みなさん,いかがですか?

一同:

(深くうなずく)。

松原氏:

昔のアドベンチャーゲームって,なんというのかな,「制作者からの挑戦状」みたいなものが多かったと思うんですよ。つまり,ストーリーよりも謎解きがメインで,この謎(ゲーム)をクリアしてみろ!みたいなものです。ポートピアしかり,Zorkしかり。

だけど,我々が作ってる作品は,あくまで“物語を表現するメディアとしてゲームを使ってる”って考えなんですよね。物語を伝えるために,我々の考える最適な形が“アドベンチャーゲームというフォーマット”であると。そこの考え方の違いはあるかなと思っています。

イシイ氏:

はい。

4Gamer:

アドベンチャーに限らず,昔はゲームそのものが“制作者からの挑戦状”という空気もありましたよね。

|

そうですね。例えばRPGであっても,そういう雰囲気は色濃かった。僕の記憶では,RPGというジャンルで,そうした流れに一石を投じたのが「イース」だったと思います。確か,キャッチコピーが「やさしいRPG」とか,そんなんだったじゃないですか。当時,高難度化するRPGというジャンルの中では逆を行く戦略だったんですけど,それが功を奏して大ヒットになりました。

4Gamer:

懐かしいですね。

松原氏:

プレイヤーさんからは,やっぱり「簡単すぎる!」みたいな批判もあった気がしますけれど,大局的に見たら凄く正しい判断だった。その流れ自体は,たぶんアドベンチャーゲームとかも影響を受けていると思うんです。そして,その結果として,「ジーザス」や「スナッチャー」のような物語主体の作品が出てきた――という流れはあるのかなって気はしています。

イシイ氏:

あ,でも。さっきの話に戻すと,「ジーザス」と「スナッチャー」は,僕らの作品の延長線上にはないものだと思います。あれも物語的には一直線のものですから。実際,小島(秀夫)監督にも直に確認したことがあるんです。「スナッチャーやポリスノーツのゲームデザイン的継承作品は,実は(シュタインズゲートなどノベル系ではなく)逆転裁判やレイトンのものではないでしょうか。世界観的には違うかもしれませんが,ADVのゲーム文法的にはそうなるのでは?」って聞いたら,小島監督は「そうだと思います」とおっしゃっていました。一見すると,「スナッチャー」とかもノベル系の系譜に見えるんですけど,システム面で分解して見てみると,その違いが分かるんですよ。

4Gamer:

システム面で分解するって,具体的にはどういうことなのでしょう?

イシイ氏:

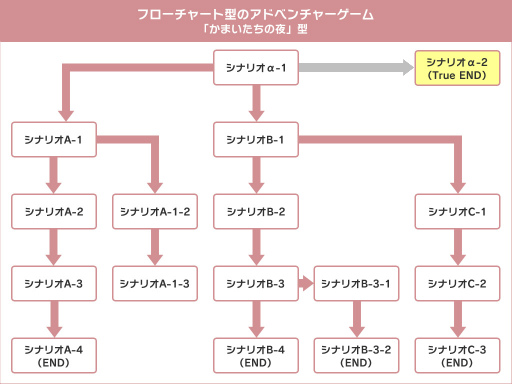

これはあくまで僕自身の分類の仕方なんですけど,僕は,アドベンチャーゲームは「物語のフローチャート構造」で仕分けられると思っているんですよ。

松原氏:

ああ,それはありますね。

4Gamer:

どういうことですか?

イシイ氏:

要するにですね,「ポートピア」や「スナッチャー」の物語があくまで「直線型」なのに対して,僕らが作るゲームの物語って,横にばっと広がったフローチャート構造(非線形型)なんですね。ここがホント,決定的な違いで。だから僕は,物語の形を見れば,その系譜を分類できるという仮説を立てているんです。動物の分類で,脊椎動物と無脊椎動物ってありますけど,そんな感じの仕分け方というか(笑)。たぶん,ここにいるみなさんが作ってる作品も,全部同じ形のフローチャート構造になっているはずで,その形は逆転裁判やレイトン教授とは違うと思います。

4Gamer:

興味深い考察です。

イシイ氏:

でね。じゃあ,直線型と横型で何が違うんだ,「スナッチャー」と「弟切草」の違いはなんだって話になるんですけど,直線型のゲームっていうのは,「死ぬ」って概念があるんですよ。つまり,「正しい答え」と「間違った答え」があって,「あなたは正しい答え,正しいエンディングに到達できるか?」という形なんです。さっき話題に出た“挑戦状”っていうのも,要するにそういうことですよね。

4Gamer:

なるほど,確かに。

イシイ氏:

それに対して,僕が「弟切草」の何に驚いたかって言うと,えっとね,「死なない」ことなんですよ。

中澤氏:

そうですね。死ぬ結末もありますけど,それは「ゲームオーバー」ってことではなくて,あくまで「こういう物語の終わり方ですよ」というもので。それがたくさん用意されているんですよね。

イシイ氏:

そう! だから,言葉として表現すると「マルチエンディグ」とかってことになるんでしょうけど,とにかく「間違った答え」という概念がないんですよ。何を選んでも,それはそれで物語が楽しめる。僕は「弟切草」を最初に遊んだときに,ここに衝撃を受けたんです。

|

イシイさんがおっしゃった仮説には,僕もほぼ同意できます。確かに「弟切草」以前のゲームって,一本道の軸があって,結末に至るまでにいっぱい障害があって,障害をクリアしたら先に進むけど,それまで行き止まりになるっていう形式でしたよね。謎が解けない間は,ユーザーがそこで立ち往生する――まるで障害物を乗り越えていくような感覚。そして,あくまでも「謎を解いてクリアする」っていうのが,ゲームの目的でした。

イシイ氏:

はい。

中澤氏:

だけど,「弟切草」という作品は,ゲームをクリアした後(物語が終わった後)に,僕も「なんだこれ?」という感覚があったんです。つまり,もう一度プレイすると“また違う物語が見られる”ということに驚いて。しかも,繰り返しプレイするごとに,違う物語になって。「ああ,これはいろいろな“可能性を見ていくゲーム”なんだ」というところに,当時,もの凄い衝撃を受けましたね。

イシイ氏:

なぜ「弟切草」のような作品が生まれたのかって,僕自身,とても興味深くて。何回か麻野一哉さん(※)にもお話を聞いたんですけどね。やっぱりあれ,ゲーム屋が考えたものじゃないんですよ。だからこそ,いきなりあんな作品がぽっと出てきた気がするんです。

※麻野一哉(あさのかずや):1987年にチュンソフトに入社。同社で「ドラゴンクエスト」シリーズの開発に携わったあと,「弟切草」「かまいたちの夜」などといった作品を生み出し,世に“サウンドノベル”というジャンルを示した。2002年にチュンソフトを退社した後は,フリーのクリエイターとして活動している。

4Gamer:

ゲーム屋が考えたものじゃない?

イシイ氏:

うん。ゲーム屋が作ろうとしたら,やっぱり「ポートピア」型になるんですよ。「正しい答え」と「間違った答え」という(ゲームとして見て)美しい形,美しい概念からは離れられないんです。だけど,小説家の長坂秀佳(※)さんって方がゲームの世界に入ってきて。「物語をこう行き来したらいいんじゃないか?」みたいな,まぁある種,とてもぶっとんだアイデアだったんですけど,そういうものを提示したようなんですね。

※長坂秀佳(ながさかしゅうけい):脚本家,小説家,放送作家。数々の映画やテレビの脚本を手がけるかたわら,「弟切草」「街 〜運命の交差点〜」「彼岸花」の原作・脚本を手がける。脚本家としての代表作は,「刑事くん」「人造人間キカイダー」「特捜最前線」など

4Gamer:

どういうアイデアだったんですか?

イシイ氏:

これは月刊シナリオの長坂さんのインタビュー(※)で読んだのですが,物語を書いた原稿用紙を一枚ずつ床に並べて,「これ全部,行き来できるようにして!」みたいなアイデアだったんみたいなんです。そしてそれは,ゲーム屋さん(設計側)からすると,当初,とても実現できるような代物ではなかった。「え,そんなの成立しないんですけど!」「いや,いいからやってよ!」みたいな(笑)。

当時のチュンソフトは,もうグッチャグチャになりながら,どうしようどうしようって考えて。結果として,「間違った答え」という概念のない――直線の物語ではない――物語の集合体みたいな,まるでアミダのような“新しい物語のあり方”を作り出したと思うんです。

※月刊シナリオ「マルチメディア・シナリオ研究特別編--スーパーファミコン「弟切草」の作者 長坂秀佳氏に聞く--マルチメディアとシナリオ作家の接点,1995年6月

4Gamer:

なるほど。

イシイ氏:

そしてその中から,僕ら作り手も多大な影響を受けている「ループ構造的なもの(※)」とかが,“結果的に”生まれてきた。90年代の半ばあたりの時期っていうのは,そうした「弟切草」が生み出した構造を原型として,アドベンチャーゲームが細胞分裂を始めた時期だったと思うんですね。

で,その「ループ構造」を恣意的に利用する,あるいは,利用した結果に発生した「ループ構造ならではの問題」を解決するために,タイムトラベルを持ち込んだり,メタフィクション(※)を持ち込んだり,いろいろな試行錯誤が行われ,たくさんの新しい作品が生まれてくるわけです。

※ループもの:登場人物が物語の中で同じ期間を何度も繰り返すような設定の作品。SF作品などでは,古くから存在するアイデアであったが,本稿では,ループという概念とゲームを組み合わせることで,新たな可能性が拓かれた――という趣旨の話である

※メタフィクション:メタ(meta-)とは,「高次な−」「超−」などという意味で,メタフィクションとは,劇中でこれがフィクションであることを表している作品(フィクション)のこと。ゲームで言えば,劇中のキャラクターがプレイヤーに向かって話しかけたりするなどが典型例。表現手法の効果という意味では,フィクション(虚構)の世界に没頭している観衆を,現実に引き戻す効果があると言われる

中澤氏:

当時の,例えばLeafさんが作られた「痕」や「雫」とかって作品は,そうした構造を意図的というか,恣意的に利用した作品(物語)だったからこそ,あれだけの衝撃を持って迎えられたんですよね。

イシイ氏:

そうそう。そして,そうした一連の試行錯誤の歴史の集大成が,実は「シュタインズ・ゲート」だったりすると,僕は思っているんですけどね。まぁこの話は,もうちょっと後に取っておきましょう(笑)。

|

|

さまざまな可能性を示した「かまいたちの夜」の凄さ

|

僕,Webか何かで打越さんのインタビューで,「実は『かまいたちの夜』では,あまりゲーム側でフラグの管理をしていない。フラグ(に相当する記憶)をプレイヤーの側に持たせる構造になっているんだ」みたいなお話を読んで,もの凄く衝撃を受けたんですよ。僕がプレイヤーとして「かまいたちの夜」を遊んでいた頃は,話の整合性をとるためにフラグを使うことは,それこそ当たり前だと思っていましたから。「え,フラグ使ってないの!」って。

打越氏:

いや,あれはですね。元々はイシイさんから「かまいたちってね,実はフラグあんまり使ってないんだよ」と聞いた話でして(苦笑)。僕も最初は「え,そうなんですか?」って思ったんだけど,確かによくよく思い返してみると,あれって最初から犯人名を入力しても先に進める作りで,先に進めるかどうかはフラグで管理してないんですよ。イシイさんに言われて僕もそこに気がついて,「あ,なるほど。確かに面白い構造だな」と思ったんですけど。

中澤氏:

ふつう,ゲームのシステムをガチガチに考えちゃうと,全部フラグで管理をして,この前提条件を知らなければこの結末はおかしいって感じで,Aを通らないとBに行けませんみたいな形になるわけですけど,そこを全部無視して,プレイヤーさん自身に「Aにいった時の記憶」が蓄積されているなら,そこは別にいいじゃない――という作り方ってことですよね。

打越氏:

そうそう。

イシイ氏:

でも,そこの面白さというか,恐ろしさってさ。「かまいたちの夜」という作品を見て,それに触発されたフォロワーのクリエイター達って,たぶんですけど,みんな「フラグがあると思って作ってた」気がするんですよ。実際,その後に出たゲームって,各ルートをフラグで管理するものが多かったじゃないですか。

下倉氏:

確かに。

イシイ氏:

「かまいたちの夜」の凄いところって,バッドエンドの中にアナログ的にヒントを置くことによって,プレイヤーがフラグに関係なく“出口”に近付いていくってところなんですよね。

「どうやら犯人は男ですよ」とか「この人とこの人はできませんよ」とか。そういうヒントを知ることによって段々と「あいつか……?」みたいな感じになっていく。フラグ管理じゃなくて,アナログで答えに近付いていくんです。

中澤氏:

はい。

イシイ氏:

つまりこれって,“ゲームにコントロールされてるわけじゃない”んですよ。だからこそ,ヒロインが死んじゃうのも,俺が気付かなかったからだって思える。で,それってある種の“後悔の念”なんですね。殺されたのは俺のせいだってなった時に,フラグが関係ないところで出口を見つけて,ゴールにたどり着いた時の,なんていうか,「やった!」って感覚と,「今までごめんね!」っていう感覚が新鮮だったというか。フラグで管理されてると,そこは提案されたものでしかないっていうところがあって。だから,僕が「かまいたちの夜」で驚いたのは,ここ(フラグが無い部分)なんですよね。

4Gamer:

まさに“プレイヤーの体験”そのものをエンターテイメイントに落とし込んでいる,ということですよね。

イシイ氏:

ただ一方で,「痕」とか「この世の果てで恋を唄う少女YU-NO」とかは,逆にフラグ管理することを徹底的に物語で利用していくので,それはそれで凄いんですけど。

下倉氏:

そうですね。

イシイ氏:

あと,もうひとつ。タイムトラベル物のSFでは古典なんですけど,出口が入口の近くにあるって手法。すべてを寸止めしちゃうことによって,物語が始まらないことが物語の終わりであるっていうのも,「かまいたちの夜」でフラグ無しでやっちゃってるんですね。フロー型のアドベンチャーゲームって,考えれば考えるほど「そうならざるを得ないよね」って感じではあるんですけど,そこに対しても,ある程度の結論を出してしまった。そこから,僕らの“足掻き”というか,試行錯誤の旅が始まるんですけど。

打越氏:

そうですねぇ……。

|

- 関連タイトル:

428 〜封鎖された渋谷で〜

428 〜封鎖された渋谷で〜

- 関連タイトル:

428 〜封鎖された渋谷で〜

428 〜封鎖された渋谷で〜

- 関連タイトル:

428 〜封鎖された渋谷で〜

428 〜封鎖された渋谷で〜

- 関連タイトル:

428〜封鎖された渋谷で〜

428〜封鎖された渋谷で〜

- 関連タイトル:

428 〜封鎖された渋谷で〜

428 〜封鎖された渋谷で〜

- 関連タイトル:

タイムトラベラーズ

タイムトラベラーズ

- 関連タイトル:

タイムトラベラーズ

タイムトラベラーズ

- 関連タイトル:

タイムトラベラーズ

タイムトラベラーズ

- 関連タイトル:

極限脱出ADV 善人シボウデス

極限脱出ADV 善人シボウデス

- 関連タイトル:

極限脱出ADV 善人シボウデス

極限脱出ADV 善人シボウデス

- 関連タイトル:

STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)

STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)

- 関連タイトル:

STEINS;GATE

STEINS;GATE

- 関連タイトル:

STEINS;GATE

STEINS;GATE

- 関連タイトル:

STEINS;GATE

STEINS;GATE

- 関連タイトル:

STEINS;GATE

STEINS;GATE

- 関連タイトル:

STEINS;GATE HD

STEINS;GATE HD

- 関連タイトル:

極限脱出 9時間9人9の扉

極限脱出 9時間9人9の扉

- 関連タイトル:

ルートダブル -Before crime After Days- Xtend Edition

ルートダブル -Before crime After Days- Xtend Edition

- 関連タイトル:

ルートダブル Before Crime After Days

ルートダブル Before Crime After Days

- この記事のURL:

キーワード

- PS3

- Wii:428 〜封鎖された渋谷で〜

- Wii

- アドベンチャー

- CERO C:15歳以上対象

- セガ

- プレイ人数:1人

- 読書

- PS3:428 〜封鎖された渋谷で〜

- :428 〜封鎖された渋谷で〜

- iPhone/:428〜封鎖された渋谷で〜

- :428 〜封鎖された渋谷で〜

- 3DS:タイムトラベラーズ

- PS Vita:タイムトラベラーズ

- :タイムトラベラーズ

- 3DS:極限脱出ADV 善人シボウデス

- 3DS

- PS Vita:極限脱出ADV 善人シボウデス

- PS Vita

- Xbox360:STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)

- :STEINS;GATE

- PS Vita:STEINS;GATE

- PS3:STEINS;GATE

- iPhone/:STEINS;GATE

- iPhone

- /iPhone:STEINS;GATE HD

- :極限脱出 9時間9人9の扉

- インタビュー

- 企画記事

- PS3:ルートダブル -Before crime After Days- Xtend Edition

- Xbox360:ルートダブル Before Crime After Days

- Xbox360

- 副編集長:TAITAI

- カメラマン:佐々木秀二

- レベルファイブ

- MAGES.

- スパイク・チュンソフト

- レジスタ

- ニトロプラス

(C)2008 CHUNSOFT

(c)2008/2009 CHUNSOFT

(c)2008/2009 CHUNSOFT

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2012 LEVEL-5 Inc.

(C)2012 LEVEL-5 Inc.

(C)2012 LEVEL-5 Inc.

(C)2012 CHUNSOFT

(C)2012 CHUNSOFT

(C) 2009-2013 MAGES./5pb./Nitroplus

(C) 2009-2013 MAGES./5pb./Nitroplus (C)角川書店

(C) 2009-2013 MAGES./5pb./Nitroplus

(C) 2009-2013 MAGES./5pb./Nitroplus

(C) 2009-2013 MAGES./5pb./Nitroplus

(C) 2009-2011 5pb. /Nitroplus

(c)2009 CHUNSOFT

(C)イエティ/Regista

(C)イエティ/Regista