企画記事

プライド月間特集:ゲームのジェンダー表現はどこまで進化するのか? キャラメイクから考える,多様性の現在地

今回4Gamerでは「プライド月間特集」と題し,クィアゲームに関する3本の記事を公開する。ぜひこの機会に,「クィアについて詳しくない」という人たちにもクィアゲームを通じて新たな視座に出会ってほしいし,クィアなプレイヤーたちには思い切りクィアゲームをエンジョイしてほしいと思う。

第1回は,ライターのノイ村さんによる,ゲームの中のプロナウンスやジェンダー表現に関する論考だ。現代のゲームではキャラメイクで選べる選択肢も多様化しているが,その最先端と批判点はどこにあるのだろうか?

ゲームの中で表現されるクィア(注1)表象の世界は,現在どこまで広がりを見せているのか? プロナウンス(他者からどのように呼ばれるか。she/her,he/him,they/themなど)やジェンダー表現(ルックスや,キャラクターが生活するうえで表出するジェンダーの設定)など,キャラメイクの際に多様な表現を選択できるゲームが現在では数多く登場している。

注1:主に非規範的な性を生きること,またはそのような人。特に性的マイノリティを指す。

本稿では,「キャラメイクにおけるアイデンティティ表現」をテーマに,さまざまな作品を紹介しながら,ゲーム世界のジェンダー表現の先進性と批判点について語っていく。

ただ選べるだけではない。より踏み込んだジェンダー表現を実現するインディーゲーム

筆者が「キャラメイクにおけるアイデンティティ表現」というテーマを前に,最初に思い浮かんだゲームが「I Was a Teenage Exocolonist」(2022年)である。

同作は人類が太陽系外へと進出した未来を舞台とした,未開拓の星に構えられたスペースコロニーで10代の日々を過ごす主人公たちの姿を描いたRPG作品だ。

|

同作は美しいビジュアルやサウンドトラック,そして極めて奥深いナラティブを誇る名作なのだが,その中でも大きな特徴となっているのが,物語全体を通していつでもプロナウンス(she/they/he)と見た目(feminine(女性的)/androgynous(アンドロジナス)(注2)/masculine(男性的))をスライダーによって好きな位置に変更できる点だ(技術が大幅に進歩した未来を舞台としていることを踏まえると,見た目を変えるくらい簡単にできて当然とも言えるだろう)。

注2:アンドロジナスとは,男性・女性の二元論で説明できないジェンダー表現を指す。ただし,差別的に用いられたり,あくまでファッションに留まる用語として用いられたりしてきた経緯もあるため,使用には注意が必要である。

|

さらに,プロナウンスについては別途オプションがあり,作中に登場するさまざまなジェンダー表現の言葉を個別にカスタマイズすることが可能となっている。その数はなんと約80種類(例.「kid / daughter / son」,「buddy / dude-ette / dude」など)。

親や友人,恋人,あるいは他人など,さまざまな関係性に応じて自分をどのように呼んでほしいのかを個別に決められるのである。例えば,基本的にはジェンダー・ニュートラルな表現で統一しつつも,親しい相手には「dude」(注3)と呼んでもらうことも簡単にできてしまうというわけだ。

注3:dudeとは,男性ジェンダーの人物に対する親しみを込めた呼びかけ。

ただ「he/she/they」の3種類から選ぶだけではなく,それが使われる状況にまで踏み込んだ本作のアイデンティティ表現は,プレイヤーのリアルな感覚を強く反映できる。それは作品の持つ優れたナラティブの没入感を高める理由の一つになっている。

|

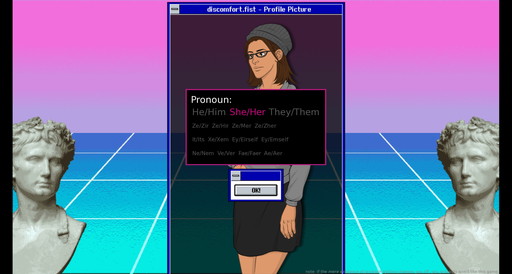

また,近未来のアーケードゲーム大会をテーマにしたコミカルでユニークな物語が展開される「Arcade Spirits: The New Challengers」(2021年)では,最初のキャラメイクで体型(10種類),服装(ジーンズ/スカート),メガネなどを自由に選べる。

さらに,「He/Him,She/Her,They/Them,Ze/Zir,Ze/Hir,Ze/Mer,Ze/Zher,It/Its,Xe/Xem,Ey/Eirself,Ey/Emself,Ne/Nem,Ve/Ver,Fae/Faer,Ae/Aer」という計15種類のプロナウンスから,自分に合ったものを選択できる(余談だが,「このプロナウンスの量に抵抗感を抱くようであれば,きっとあなたはこのゲームを気に入らないでしょう」という注意書きも書かれているのがこのゲームらしいところだ)。

|

|

中にはまだあまり知られていないプロナウンスも存在しており,個人的にも改めてプロナウンスについて学ぶきっかけになった(例えば,「Ey/Eirself」は「They/Theirself」から「Th」を取ることで生まれたジェンダー・ニュートラルの表現であり,1970年代からの歴史がある。それぞれのプロナウンスにはしっかりとした歴史があり,とても興味深いので,ぜひ調べてみることをオススメする)。

ここでは,「He/She/They」の3分類のさらに先を提示しており,より自分に合った表現を選んで使えるのである。

世間が「They/Them」に代表されるバイナリーな分類に囚われないジェンダー表現を受け入れるかどうかで揉めている一方で,本作は「そもそも3つでも十分に表現できているとは思えない」ということをクールに提示しているのだ。

また,こうした選択肢のバリエーションとは違った方向性で印象に残っているのが,恋愛シミュレーションと見下ろし型アクションを融合した「Boyfriend Dungeon」(2021年)である。

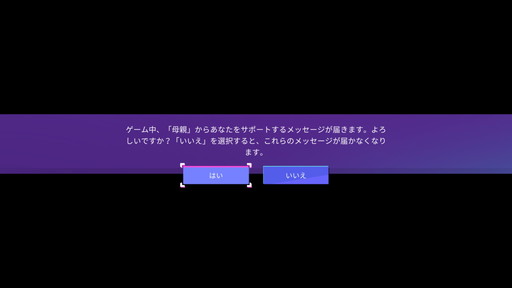

同作のキャラメイクは3種類のアイデンティティ(ノンバイナリー(注4)/男性/女性)と顔の形状,肌の色や髪型などが用意されたシンプルなものだが,個人的に最も印象的なのは,キャラメイク完了後に「作中における『母親からの連絡』という描写が存在しても問題がないかどうか」をプレイヤーに尋ねる画面が表示され,必要であればその描写を全てカットできる点である。

注4:ノンバイナリーとは,男女二元論では説明できない性のあり方のこと。she/her,he/himに代わる人称代名詞としてthey/themを選択する人が多いが,ほかの人称代名詞を希望する人も少なくない。

|

|

少し踏み込んだ話をすると,クィアの中には,必ずしも親と良好な関係を構築できているわけではない人々が少なくない。場合によっては,親という存在に対してトラウマのようなものを抱き,娯楽作品における親子関係の描写が嫌な記憶を引き起こすトリガーになってしまうこともある。

同作はジェンダー規範に囚われないクィアな恋愛を楽しめることが特徴の一つだ。だからこそ,そうしたプレイヤーでも安心してゲームを楽しめるように,このようなオプションが設けられたのだろう。

「I Was a Teenage Exocolonist」「Arcade Spirits: The New Challengers」「Boyfriend Dungeon」はいずれもインディーゲームであり,多くても10人程度の小規模なチームによって開発された作品である。

だからこそ,開発者のこだわりやコミュニティからのフィードバック(近年はDiscordなどを中心に,多くの開発者がファンと積極的にコミュニケーションを図っている)をスムーズかつ大胆に反映できるというメリットがある。

そして,こうした作品がクィアなメディアやコミュニティを中心にして広がっていくことによって,相乗効果のようにゲーム業界全体の表現が進化を続けているのだ。特に,「I Was a Teenage Exocolonist」はThe Game AwardsやD.I.C.E. Awardsといった,さまざまな著名なアワードにノミネートを果たしている。

RPGからライフシミュレーションまで。AAAタイトルにおいても進化を続けるアイデンティティ表現

ここまでインディーゲームを中心に語ってきたが,いわゆるAAAタイトルのようなメジャーな作品においても,従来よりもキャラメイクにおいて多様な表現を選択できるゲームが増えていることは強調しておきたい。

昨年発売され,史上初の5大GOTY(Golden Joystick Awards,The Game Awards,D.I.C.E. Awards,GDC Awards,BAFTA Games Awards)を達成するという高い評価を獲得したファンタジーRPG大作「バルダーズ・ゲート3」も,まさにそうした作品の一つである。

|

同作ではキャラメイク時に,アイデンティティ(「男性/女性/その他・ノンバイナリー」),体型(4種類),声(8種類),外性器(陰茎/陰門,それぞれ複数種類)を個別に選択することが可能だ。

さらに本作の目玉でもあるフルボイス収録による膨大なカットシーンの一部においては,アイデンティティに応じた異なるプロナウンスのバリエーションが用意されている(決して多いわけではないが,NPCが自分のことを設定したプロナウンスで呼んでくれるのは嬉しい体験だ)。

|

|

また,本作で仲間になるキャラクターは全員がいわゆる「プレイヤーセクシャリティ」(セクシャリティに関係なく,プレイヤーを恋愛や性愛の対象とする)となっており,種族,体型,アイデンティティ,外性器など関係なく,相手の了承さえあれば自由にロマンスを楽しむことができる(PCなどの無規制版では,かなり情熱的なセックス・シーンも数多く存在する)。

さらに,キャラクターによってはポリアモリー(合意の上で成立する,複数人との恋愛関係)の関係も構築できる。

こうしたクィア・フレンドリーな要素はゲーム全体に広がっており,さまざまな場所でクィアなキャラクターと出会える(余談だが,本作で仲間になるキャラクターの一人であるシャドウハートは,親友であるトランスジェンダー女性がミスジェンダリングを受けた際にその相手をボコボコにした経験の持ち主である)。

こうした取り組みの結果,同作はGLAAD(世界最大の LGBTQ メディア支援団体)が主催するゲーム・アワードのGLAAD Media Award for Outstanding Video Gameも受賞するなど,クィア・コミュニティからも絶大な支持を集めている。

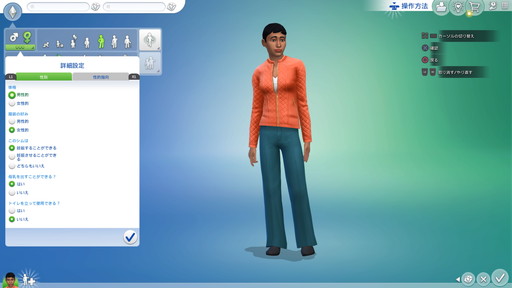

クィア・コミュニティから支持を集める作品といえば,ライフ・シミュレーターの定番である「The Sims 4」(2014年)もその筆頭だろう。

|

リリースから10年を迎えた同作は,その期間に何度もアップデートを重ね,今ではシム(ゲーム内で人生を過ごすキャラクター)を作る際に,体格,服装の好み,妊娠について(することができる/させることができる/どちらもいいえ),母乳について(出すことができる/できない),トイレの使い方について(立って使用できる/立って使用できない),ロマンティックな魅力を感じる対象(男性/女性,複数選択・無選択可),ロマンティックの探求の有無,性的関心の対象(男性/女性,複数選択・無選択可),歩き方,声色など,さまざまな項目をジェンダーに囚われずに設定できる。

また,どのシム同士であっても,その間に子どもを設けられる。同作はシムたちの生活におけるあらゆる場面を細かく表現する作品であり,だからこそこうした設定の一つひとつが,その生活を楽しむ上で重要な役割を果たすのである。

|

|

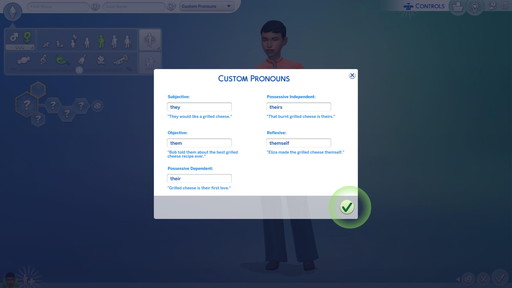

また,プロナウンスについては2022年にアップデートが実施され,「they/them」の選択肢だけではなく,それが合わないプレイヤーでも,Subjective(主格代名詞),Objective(目的格代名詞),Possessive Dependent(独立所有格代名詞),Passessive Independent(従属所有格代名詞),Reflexive(再帰代名詞)について,自分の好きな言葉に置き換えられるようになった。なお,この機能は現時点では英語版にのみ実装されている。

|

「バルダーズ・ゲート3」と「The Sims 4」はファンタジーRPGとライフ・シミュレーターというまるで異なる作品だが,両作に共通しているのは,最初期から豊富なオプションを用意していたわけではなく,ユーザーからのフィードバックを受けて改善の取り組みが進められていった点である。

「バルダーズ・ゲート3」は昨年の正式リリース以前に約3年間のアーリーアクセス期間を設けており,アイデンティティにおける「その他・ノンバイナリー」の選択肢が用意されたのは2022年の年末となっている。

「The Sims 4」についても,GLAADと協力して実施された2016年のアップデートによって,前述のようなジェンダーに囚われないシム制作を楽しめるようになったのだ。コミュニティからのフィードバックが開発者に届き,それが実際に形となったわけである。

ここで重要なのは,両作がともに過去の作品においてもクィアな表現を取り入れてきたことだろう。「バルダーズ・ゲート3」を開発したLarian Studiosの前作にあたる「Divinity : Original Sin 2」(2016年)では,主人公のジェンダーを問わずに恋愛が可能となっており,「The Sims」シリーズでは2000年の初作の時点で同性との交際,さらに2009年の3作目で同性婚のシステムを実装している。

最新作の開発が,さらにその取り組みを前進させようという姿勢の元に進められていった可能性は,容易に想像できるだろう。だからこそ,フィードバックを踏まえた柔軟な対応が実現できているのではないだろうか。

ステレオタイプな表現を避ける業界全体の動きと,そこから生まれる新たな問題

ここまでさまざまな例をあげてきたが,実のところ,現代のゲームのキャラメイクにおいては「男性か女性の二択」と明確に示されている場合の方が珍しくなりつつあると言って良い。一般的に保守的なイメージが強いと思われるジャンルやシリーズにおいても,その取り組みは行われている。

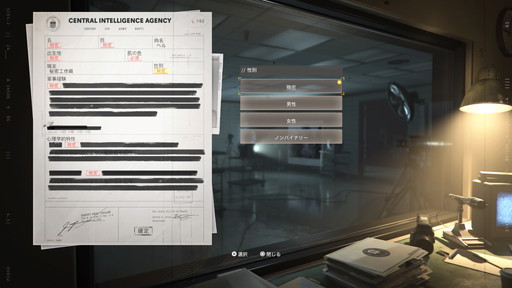

例えば,言わずと知れた巨大FPSシリーズである「Call of Duty」においても,2020年にリリースされた「Call of Duty : Black Ops Cold War」のキャンペーンモードでは,主人公の名前や出身などを選ぶ場面において,性別を男性/女性/ノンバイナリーの3種類から選択できるようになっていた。

実のところ,本編において主人公のアイデンティティが表象される場面は皆無ではあるのだが,「自分で選べる」ことの意味は大きい。

|

また,過去の作品では自身のキャラクターを「ボーイ」と「ガール」の2種類から選ぶようになっていた「スプラトゥーン」においても,2022年の「スプラトゥーン3」では外見のみが画面に表示され,その中から好きなものを選ぶ仕様になっている。

こうした「特定のジェンダーを明示せず,2種類の見た目の方向性から好きな方を選ぶ」というのは,「Rise of the Ronin」や「ドラゴンズドグマ2」「HELLDIVERS 2」(いずれも2024年),最近の「ポケットモンスター」シリーズなど,キャラメイクや主人公選択を擁するほとんどの作品に取り入れられており,近年のビデオゲームにおける最もスタンダードな手法になりつつあると言える。

|

とはいえ,このようにステレオタイプな表現を避けようとした結果,新たな問題が生まれてしまう場合も残念ながら珍しくない。

例えば,「ELDEN RING」(2022年)ではキャラメイクで体型を選ぶ際,最初に「タイプA」か「タイプB」を選ぶ画面が表示されるのだが,どちらがどのような体型なのかが特にプレビューなどで明示されず,一切の手がかりがない状態で二択を選ぶという導線となっていたために多くのプレイヤーの混乱を招くことになった(現在はアップデートにより,元の画面でそれぞれのイメージを示すように改善されている)。

また,体型を選ぶと,声についても「タイプA」なら声変わりした声(「男性的」),「タイプB」なら声変わりしていない声(「女性的」)と,自動的に選択肢が固定され,結局は体型によってジェンダーがある程度規定されてしまう(この仕様は現在もそのまま残っている)。

|

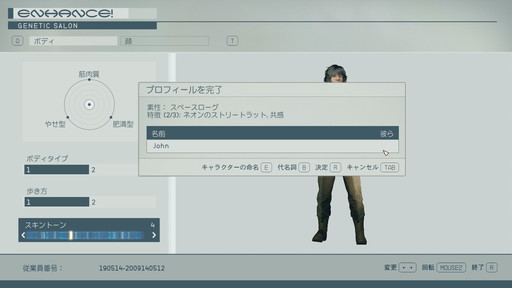

また,「サイバーパンク2077」(2020年)では,主人公の声や体型,外性器(PC版のみ)などを個別に選択することができる豊富なキャラメイク機能が実装されているのだが,どういうわけか声の選択とアイデンティティが強制的に紐づいている(日本語版では口調も変化してしまう)。

さらにそれがゲーム内におけるロマンスにまで影響を及ぼしてしまうため,クィア・コミュニティを中心に多くの批判を招くことになった(例えば,ゲーム内に登場するジュディはレズビアンという設定だが,「主人公の声が女性的」である場合にのみ恋愛関係を構築可能であり,そのほかの要素は一切考慮されない。つまり,ゲーム的には声の選択によって主人公のジェンダーを規定しているのである)。

このように,ジェンダーを明示しないアプローチを取っているにも関わらず,どこかで問題を起こしてしまったり,歪な状態を生み出してしまっていたりするパターンは決して珍しくない。

こうした問題の背景としては,恐らくは初期段階で十分にジェンダーやアイデンティティに対する考慮が行われないまま開発が進められていったことが考えられるだろう。

特に「ELDEN RING」の場合,あまりにも問題が明確であったこと(そして,その場しのぎの印象を受けるアップデートの対応)を踏まえると,当初は「男性」と「女性」の表記となっていたものを開発の後半になって変更したのではないかと想像できる。

これは他のあらゆる分野についても言えることだが,巨大な作品だからこそ,開発の初期段階からこうした要素を考慮しておくことが重要であり,突貫的な対応では,どうしてもどこかに歪な部分が残ってしまうのである。

また,そもそも「特定のジェンダーを明示せず,2種類の見た目の方向性から好きな方を選ぶ」方針自体も,「ただ表現を曖昧にして,会社としての考え方をうやむやにしているだけではないのか」という疑問が残る。

それに,視力に困難を抱えるプレイヤーの場合は,スクリーンリーダーなどを活用してゲームを遊んでいるわけで,そこで「AとBのどちらですか?」と尋ねられても,ただ混乱を与えるだけだろう。また,柔軟な選択肢が用意されているにも関わらず,結局は絶対的な二択を選ばなければならない状況に対しても違和感を抱いてしまう。

ローカライズとアイデンティティ表現の衝突が生み出す,新たな問題

さて,こうした議論を進めていく中で,どうしても触れなければならないのが「ローカライズ」である。翻訳などの海外向けの調整を行う過程で,何かしらの新たな問題が生じてしまうケースというのは実は珍しくない。

特に近年では,(特に日本のゲームに対して)海外のユーザーが日本版と英語版の表現の違いを指摘する動きも少なくなく,それが保守的なユーザーの意見を支える要因になる場合もある(注5)。それは,キャラメイクにおいても同様だ。

注5:最近では,「龍が如く8」がその対象となり,スタジオの代表自らがSNS上で説明する場面もあった。 https://x.com/yokoyama_masa/status/1752682081531085216

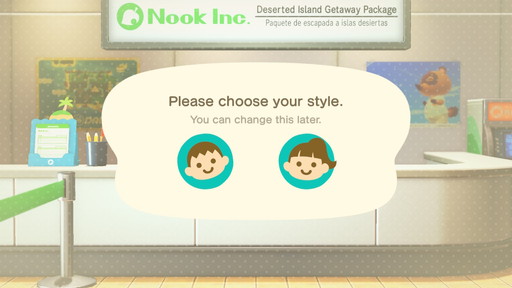

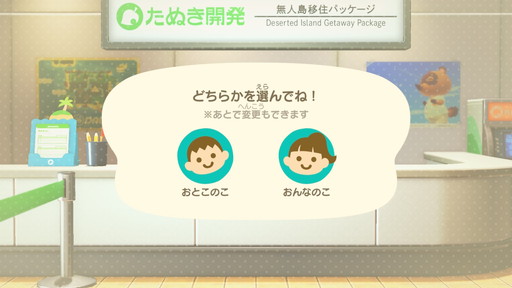

例えば,「あつまれ どうぶつの森」(2020年)の場合,英語版では最初にプレイヤーの「style」が表示され,「男性的」な見た目と「女性的」な見た目のアイコンのどちらかを選択することになる。

一見するとキャラクターの見た目を選ぶ項目のように思えるが,実はこれはキャラメイクにおいては特に意味がなく,どちらを選んでもジェンダーを問わず自由にパーツを選ぶことができる。

この選択が影響を与えるのは,住人たちからつけられるあだ名だけだ(「男性的」な見た目だと「アニキ」と呼ばれる,などがある。ちなみに,英語版のあだ名はすべてジェンダー・ニュートラルなものであるため,こうした影響すらない)。

それを踏まえると,この項目は「style」と記載されているとはいえ,主人公のアイデンティティを選んでいると捉えるのが自然だろう。

|

だが,問題なのは,日本語版ではこの選択肢の下に(英語版には存在しない)「おとこのこ」「おんなのこ」というラベルが貼られており,国内外で表記が異なっている点である。

つまり,英語版ではジェンダー・ニュートラルな表現を実施しようとしている一方で,日本語版などではジェンダーに基づいた表現をそのまま残しているのである(韓国語版やドイツ語版などにおいても同様)。

あえて強い言い方をすると,問題を認識した上で,日本を含むそうした一部地域のクィアなプレイヤーの存在を無視していると言っても良いのではないだろうか。この数年ほど「ポリコレに配慮している」という言葉が便利に使われているが,これはまさに英語圏に向けて「配慮」した例であり,現実のクィアなプレイヤーに対する意識を感じることは到底できない。

これには国内外のさまざまなユーザーから批判が集まり,結果として任天堂に対する保守的な印象をさらに強める結果となってしまった。

|

また,ローカライズにおける大きな課題の一つとなっているのが,「彼ら」問題である。

ここまで書いてきたように,現在では多くの作品が「He/She/They」の3種類からプロナウンスを選択することができるようになっているが,ジェンダー・ニュートラルな代名詞として英語圏で定着している「単数のThey」を日本語に翻訳するにあたって,その多くが「彼ら」という複数形の表現になっている。

例えば,昨年発売された「Starfield」は,まさにその例の一つだ(ちなみに同作には,「They」を選ぶと声が女性的な声に固定されるという問題もある)。

|

また,クィアなキャラクターが多数登場し,前述のGLAAD Media Award for Outstanding Video Gameにもノミネートを果たした「ワンダーランズ 〜タイニー・ティナと魔法の世界」(2022年)においても,やはりプロナウンスの選択肢が「彼/彼女/彼ら」となっている。

同作は声のトーンも自由に決められるなど,幅広いキャラメイクを擁する作品でもあるのだが,そうしたクィア性がローカライズの過程で損なわれてしまっているのだ。

|

こうした状況の背景にあるのは,そもそも,現状の日本語翻訳において「単数のThey」に対応する言葉が定まっていないことだ。

一つの参考例として挙げられるのが,ジェンダー・ニュートラルなプロナウンスを翻訳者が独自に「彼人」と訳した「Ikenfell」(2020年)だが,これはあくまで「Ze / Zir」に対するものであり、この訳自体も必ずしも一般的に支持されたり,定着したりしているわけではない(余談だが,この話題になるとどうしても「Ikenfell」を引用することになってしまうのだが,あまりにも引用されることが多いために翻訳者に責任を背負わせすぎているのではないかという懸念もある)。

プロナウンスの選択肢をアイデンティティの選択肢に置き換える(「He/She/They」を「男性/女性/ノンバイナリー・その他」にするなど)ことが代替案として考えられるが,「I Was A Teenage Exocolonist」や「Arcade Spirits: The New Challengers」のような豊かなプロナウンスの活用例を踏まえると,それもあくまでその場しのぎの対応でしかないようにも思える(そもそも,これらの作品のローカライズも相当に困難だろう。両作ともに現時点で日本語版は制作されていない。「The Sims 4」のプロナウンス関連の機能も同様だ)。日本でも,当事者が望む呼び方を反映できるような動きが進んでいけば良いのだが……。

今は過渡期。さまざまな批判やフィードバックを経て,更に前へと進んでいく。

とはいえ,そもそも冒頭で紹介した作品においても,決して完璧というわけではない。

例えば,「I Was A Teenage Exocolonist」におけるスライダーという表現については,その度合いが具体的に何を示しているのかが今ひとつ掴みきれない。その中間に「they」や「アンドロジナス」が配置されているという位置づけにも疑問が残る。

例えば,中間が両方の性質を持っているということなのか,それとも持っていないということなのか,判断ができない。また,スライダーという形状である時点で, ノンバイナリーという,本来は「男性/女性の性別二元論では表現できない」存在に対して,それが「男性性」と「女性性」の度合いの大きさによって表現できる(結局は「男性」と「女性」を基準に捉えている)という誤った解釈を与えている。

「バルダーズ・ゲート3」に関しても,自由で豊かな恋愛要素が充実している一方で,アロマンティック(注5)/アセクシュアル(注6)のプレイヤーに対するオプションは残念ながら存在しない。キャラクターと親密になるためには恋愛関係ならびに性的関係を持つことが必須条件となっており,プラトニックでありながらも深い関係を築くような選択肢は用意されていないのである(これはゲームのエンディングにも影響を与えている)。

注6:アロマンティック(Aro)とは,他者に対して恋愛感情を持たないセクシュアリティを指す。

注7:アセクシュアル(Ace)とは,他者に対して性的に惹かれないセクシュアリティを指す。

プレイヤー・コミュニティからは長きに渡ってこの問題への対応の要望が強く寄せられており(現在実装されているキス以外にハグのオプションを実装するなど。ちなみにこれは先行して有志によるMODが制作された),今後のアップデートの対応に期待したい。

先進的な例や,課題などをまとめた上で言えるのは,ジェンダー表現の改善や見直しがさまざまな分野や領域で現在も積極的に進んでいるように,ビデオゲームにおけるジェンダー表現もまた,そうした状況の中でベストな在り方を模索する過渡期にあるということだ(今回紹介した作品のほとんどは2020年代に発売されたタイトルである)。

その中でも,キャラメイクがここまでの進化を遂げているのは,当事者を含むコミュニティからの力強いフィードバックがあったからにほかならない。プレイヤーの声を推進力にして,ゲーム業界全体がさらに前進していくのである。

また,キャラメイクにおけるこうした取り組みは,一見すると先進的であるようでいて,実はゲームの原点へと近づいていく動きでもある。

(ビデオゲームにおける)ロールプレイングゲームのルーツにあたる,1974年に初版が発表された「ダンジョンズ&ドラゴンズ」(「バルダーズ・ゲート3」のベースでもある。以下,「D&D」)などのテーブルトークRPGの根底にあるのは,プレイヤーの自己表現と創造性を発揮して自由にゲームを楽しむという考えである。

それはジェンダー表現においても同様であり,TRPGの世界では長きに渡って,クィアを含む多くの人々が自分のキャラクターとその物語を自由に作り上げてきた歴史がある。

現在の「D&D」のルールブックでは,“君は生物学的あるいは社会的な性別に関する二元論的な考えに縛られる必要はない。(中略)君のキャラクターの性的指向も君が決定してよい。”と明言されており,それこそ,「Arcade Spirits: The New Challengers」に実装されていないプロナウンスを使うことも,「The Sims 4」以上に細かな設定をキャラクターに与えることも簡単にできる(とはいえ,「D&D」が長きに渡って「シスジェンダー(注7)及びヘテロセクシュアル(注8)の男性向け」という先入観の元に,さまざまなステレオタイプを助長してきた歴史があることは書いておかなければならない)。

注8:シスジェンダー(Cisgender)とは,自らの性自認と生まれ持って与えられた性が一致している人物を指す。

注9:ヘテロセクシュアル(Heterosexual)とは,異なる性(男性→女性,または女性→男性)に対して恋愛や性的感情を抱く人物を指す。

ビデオゲームは,まさにプレイヤーの自己表現と創造性をテクノロジーによって,いかに再現できるのかを追求することで発展を続けてきた文化でもあり,その根幹となるキャラメイクがこのような発展を遂げているのも,極めて自然な流れなのではないだろうか。今回紹介した作品よりさらに進んだキャラメイクを誇る作品が登場するのも,きっとそれほど遠い未来ではないだろう。

- この記事のURL: