イベント

ゲームにAIを活用するパイオニア 森川幸人氏ら,AIのスペシャリスト5名が語る「生成AI活用の今」

|

イベントは二部構成で,第一部はゲームやエンターテイメントの世界でAIを活用するスペシャリスト5名による講演,第二部は登壇者によるパネルディスカッションが実施された。

最初に壇上に立ったのは,ヒストリア代表取締役の佐々木 瞬氏。同社はUnreal Engineを使ったコンシューマゲームやVRゲーム,自動車・建設・テレビなどの他業界向けのノンゲームコンテンツの開発を得意としている。

|

佐々木氏は「名探偵モカと密室脱出」のムービーを紹介しつつ話を進めていく。同作はChatGPTとSpeech Service(音声認識アプリ)を利用した脱出ゲーム風の技術デモだ。プレイヤーが音声でキャラクターに指示を伝えると,キャラクターがそれに合わせて思考し,言葉を返しながら行動してくれる。

|

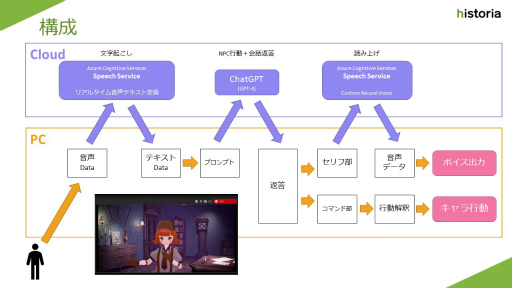

具体的な処理は,下の画像のようにローカルとクラウドで行っている。まずはプレイヤーの音声をクラウド上のSpeech Serviceでテキスト化し,それをChatGPTに送って,返答に応じたキャラクターのセリフや行動をローカルで出力するという仕組みだ。

|

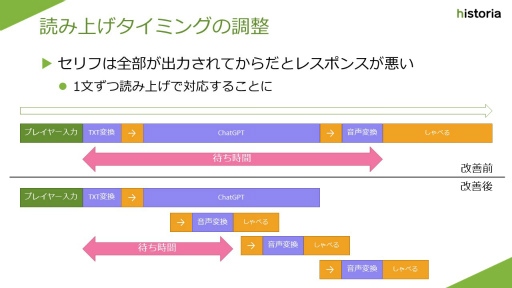

ただ,単純にこの順番で処理を行うとレスポンスに難があった。そこで一文ずつ分解して平行処理し,逐次しゃべらせることで改善を図ったそうだ。

|

同作はそもそもの開発テーマとして「脱・三択」を掲げていた。アドベンチャーゲームなどでキャラクターとコミュニケーションをする場合,多くは二択や三択の選択肢で会話するわけだが,別の方法を模索するためにAIを使している。また,佐々木氏は「お店で店員さんと会話をしながら,自分がまだ知らない商品を勧めてもらう感覚」にも例えており,この技術をストアアプリなどに応用することも見据えているようだ。

続いて,AI Frog Interactive代表取締役CEOの新 清士氏が登壇した。ゲームジャーナリストとして知られ,現在はサバイバルアクション「EXELIO-エグゼリオ」を開発している。

新氏は同作の開発における生成AIの使い方を紹介した。ちなみに生成AIはChatGPT,Copilot,Stable Diffusion,ComfyUI,DALL-E 3など,ワークフローに合わせて何でも使っているそうだ。

|

同作は生成AIによって,キャラクターのデザイン案が作られている。もっとも取り組む前は,スタッフの誰もが「本当にできるの?」と懐疑的だったそうだ。さらにディレクターからのオーダーも「かわいいカエル?」くらいの漠然としたものだった。

そこで新氏は生成AIの成果物を使い,スタッフとブレインストーミングを行った。生成AIにデフォルメ系,ファンシー系,メカ系など,さまざまな案を大量に生成させ,それらを見ながらディレクターと相談してキャラクターの方向性を探ったそうだ。

だが,そんな苦労をしていた半年後,生成AI界隈ではLCM(Real-Time Latent Consistency Model。ユーザーが入力したプロンプトに応じて,画像が逐一出力されるモデル)が大きな話題になる。それにより,新氏は前述の開発手法について「すでに古いものになってしまった」と述べていた。なお,テキストからの3Dモデル作成も,すぐに実現するだろうと予想している。

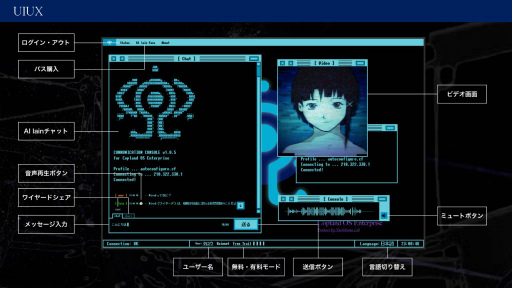

3番目に登壇したのは,1998年に発表されたメディアミックス作品「serial experiments lain」の主人公・玲音(lain)と音声で会話できるサービス「AI lain」を開発した,AniqueのCEOを務める中村太一氏だ。

|

現状,AIを活用した感情豊かな表現は難しい。だが玲音/lainであれば,そもそもローテンションであり,音声でしゃべっても違和感がないだろうと踏み切ることができたという。生成AIによる「間」も,往年のテキストチャットにおける「間」と見立てているようだ。

|

そもそも版権元と一緒に取り組むビジネスであるため,生成AIが抱える権利問題はクリアしている。

|

現状の課題としては,個々のユーザーを「忘れてしまう」ことを挙げていた。このあたりは人間との雑談に特化したAIモデルの登場,またはローカルでの並行処理が可能なモデルの登場が待たれるところだろう。

次の登壇者は,「がんばれ森川君2号」「くまうた」といったAIを活用したゲーム制作のパイオニアであるモリカトロンの森川幸人氏だ。

|

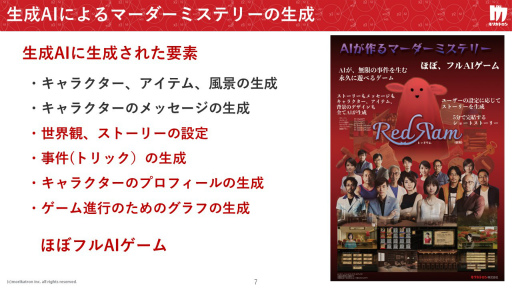

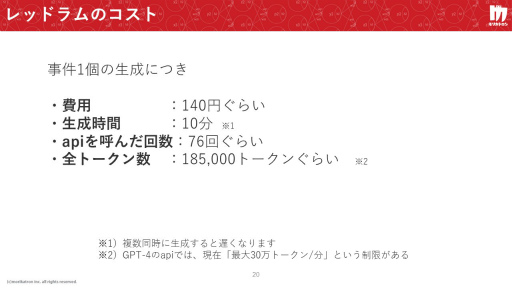

森川氏が紹介したのは,マーダーミステリーを生成する技術デモ「Red Ram」。グラフィックスやメッセージはもちろん,シナリオや事件のトリックといった根幹の部分までAIが生成する「ほぼフルAIゲーム」である。

|

プレイヤーが凶器や犯行現場,被害者の職業,動機などの「お題」を入力すると,あとは生成AIがゲームをすべて作成し,10分後にはプレイ可能になるという。

驚くべきことに「Red Ram」では,画像やテキストを生成するAIへの指示をAIが行っている。つまり,シナリオ作りやディレクションに相当する部分までもAIが担っているというのだ。

|

|

このように技術的には,すでに可能だということが証明された「AIにほぼお任せのゲーム作り(ゲーム作らせ?)」だが,金銭的コストの問題が大きく,「Red Ram」を広く一般に公開することは難しい段階だそうだ。

|

なかなか厳しい現状だが,森川氏は最後に「Red Ram」が生成したキテレツな「事件」を紹介した。なんとその事件の登場人物は,上半身裸の男性ばかりだった。

|

画像生成に利用したAIモデルは,男性の上半身裸をセンシティブなものとして学習しておらず,「muscular build」といった単語が原因となり,前述の画像が大量に生成されたようだ。「なにぶん私はAIでして,不都合があっても大目に見ていただければと……」といった具合に,人間が関与すると生まれにくい成果物に出会えることも「AIを使う面白さ」の一つではないだろうか。森川氏のゲームを遊んだことがあれば,この感覚はきっと理解してもらえると思う。

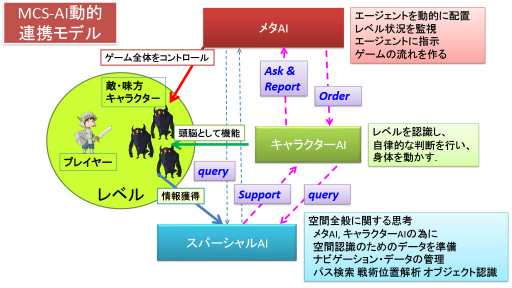

最後に講演を行ったのは,ゲームAIの分野で多数の業績を残す研究者であり,開発者でもある三宅陽一郎氏。生成AIをゲーム作りに活用しようとする人のヒントになるであろう研究,考え方などが紹介された。なお,話題が非常に多岐にわたるため,主だったものを列挙していく。

|

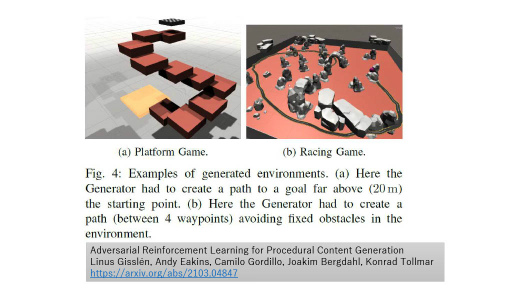

三宅氏は,オープンワールド+プロシージャル(自動生成)+適応型AIの組み合わせが重要になると見ている。単にAIがゲーム展開をプロシージャルに生成するだけでは,旧来のアルゴリズムと変わらないが,AIがプレイヤーの状態やゲームの進行状況を見て,コンテンツをアダプティブに生成する使い方ができれば,新しい面白さに寄与するようになると話す。

|

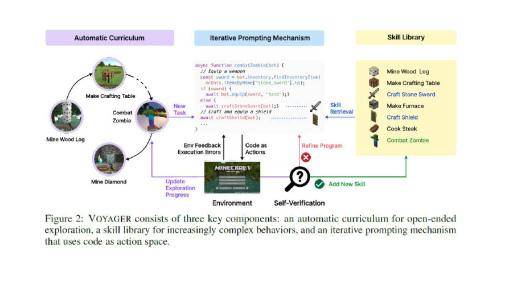

LLM(Large Language Models。大規模言語モデル)をゲームに応用する例が紹介された。ゲーム内の状況を言語にディスクリプションしてLLMに伝えると,LLMが状況を解釈して行動できるようになる。例えば「マインクラフト」を使って学習させたところ,言語エンジンが「マインクラフト」内で判断し,行動できるようになったという研究がある。

|

上記の研究を応用すれば,AIにエンバイロメント(地形,環境の意)を作らせたり,それをAIにテストさせて人間もプレイ可能かどうかを評価させたりできるかもしれない。

|

遺伝的プログラムの手法を応用し,AIに大量のボードゲームをプレイさせて,新しいゲーム「Yavalath」を生み出した例がある。この手法をヒントにすれば,AIに多数のスポーツを学習させて,まったく新しいスポーツゲームを生み出せるかもしれない。

|

第二部のパネルディスカッションでは新氏が進行役を務め,生成AI活用の現場を知る有識者の意見が交わされた。

|

新氏:

AIの変化が激しい状況ですが,皆さんはどのようにキャッチアップしていますか。

佐々木氏:

弊社では完全に,AIに詳しい数人の興味に頼っている状態。それをChatwork上で共有しているような感じです。もちろん自分もキャッチアップしようとしているけど,なかなか大変ですね。

森川氏:

正直なところ,「AI疲れ」を起こしているところがあって(笑)。とくにLLMは論文ベースで検証しなくてはならないので,新しいものをすぐ使ってみるというアプローチがしにくくなっています。

|

三宅氏:

弊社は情報共有の場をSlackに設けていて,あとは私がセミナーなどを通じて伝えています。毎週論文を1つ解説して,その後にプランナーなどを交えてディスカッションしたり。

新氏:

それらを現場に伝えるにはどういう形になるんですか。

三宅氏:

デモを作って持っていくとかですね。ただ最近だと,こちらから伝えるより先に現場に情報が届いていたりします。メディアの記事で読んだことを問い合わせてきたり。生成AIに関する現場の温度感は,これまでになく上がっている感覚はありますね。

中村氏:

弊社ではキャラ対話に寄与するLLMの情報を社内で共有しています。ただ実際のところ,lainらしさはAIが生み出しているというより,人力で作っているところが大きいです。ベンチャーなので,技術が陳腐化したとしても引っ込めずに世に出していく方針です。

佐々木氏:

その感覚はとても分かります。

森川氏:

この新しいものがどんどん出てくる勢いは,いずれ落ち着くんですかね。

新氏:

まだまだ続くんじゃないでしょうか。2023年は停滞しそうだと思っていたら,さらに新しいものがいろいろ出てきましたから。

三宅氏:

分野にもよるでしょうね。言語解釈はかなりできているけど,会話はまだまだとか,ムラがあります。2D画像生成系は落ち着いてきましたが,3Dモデル生成はこれから。アニメーションも2Dはある程度できているけど,3Dはまだまだです。

人力でやるととくにコストがかかるところは,まだAIでカバーできていない状況。そこまで到達したら,ゲーム開発コストがドラスティックに下がるはずです。

新氏:

今でも生成AIで開発コストは下がり,作業は効率化できていると思うのですが,その優位性は続くものではなくて瞬間的でしかない。なぜなら他社も使えるものだから。早く使ってみるしかないんですね。

佐々木氏:

それはUnreal Engineなどでも同じ傾向があると思います。ただ,うちはエンジンや使い方を習熟している分,優位性はあると思っています。

|

新氏:

確かに一部では,作家性を持った生成AIの使い方も出てきましたね。プロンプトの設定のノウハウを持っている。

佐々木氏:

そうです。みんなが生成AIで作りたいものを作れているわけではない。Photoshopにしても,誰もがアーティストレベルで使えるかといえばそんなことはないわけです。ただアーティストではない人が教養として,どの程度身に着ければいいのかという話もありますけど。

新氏:

ところで,中村さんはどんな理由からAIを使用してみようと思われたんですか。

中村氏:

AIで効率的に作るとかより,純粋にAIで作ったら面白そうという理由です。人には作れなかったものが作れそうだから。AIでキャラクターに命を吹き込むことができたら面白くないですか。それに他人より先にやるからこそ,いろいろなフィードバックを得られる。そこも大きいです。

|

森川氏:

それまでAIに関わっていなかった人が,API(アプリケーション プログラミング インターフェース)によって使えるようになり,面白いことが始まりそうなワクワク感がありますね。

新氏:

それこそ簡単な線画を描くだけでも,AIが直接的なフィードバックを返すようになりましたからね。ただ,多くの人に使ってもらうには,まだまだコストの問題があります。

森川氏:

(コストの面は)「Red Ram」はコンセプトモデルなので……という逃げ方をするしかない(笑)。自分のタコ社長ぶりではマネタイズは難しいところです。ただAIを使わないとできないことなので,思い切ってやってみただけ。マネタイズはまったくこれからですね。

佐々木氏:

(今日発表したような技術デモを)一般に公開した場合,万が一,流行してしまうと大変なことになりますからね。

中村氏:

「AI lain」の場合,そこはユーザーさんに月額課金でご負担いただいてクリアしました。「大好きなキャラクターとお話をする」という行為は,お金を出してもいいという理由はあると思います。

新氏:

一方で,ChatGPTを使ったVTuberは思ったより出てこないですね。

中村氏:

「AIと話してみたい」ではなく「好きなキャラクターと話してみたい」という需要があるのでしょうね。あとは,基本的に長尺のYouTubeを見る人は中身の面白い人の話を聞きたがっている。AIはまだそこには応えられていない。それでも海外では,AIが作った短い動画が注目され始めているようです。

三宅氏:

今のLLMはキャラクターをしゃべらせることに関してはオーバースペックなんですよね。実は「賢さ」「問題解決能力」はそこまで必要がない。もう少しコンパクトな,ローカルでも使えるLLMが欲しいけれど,そっちに舵を切っているところがない。今そういう話をすると「なぜパッケージなの? なんでもオンラインでサブスクの時代なのに」と言われてしまいがちです。

|

佐々木氏:

パッケージに入れられると(APIの料金を気にせず)公開できるのに……というのはありますね。

三宅氏:

ちょうどよく精度を落とす研究はこれから。とくにゲームの世界ではそれを欲しているわけです。

中村氏:

エンターテイメントですからね。課題を正確に答える用途ではない。むしろ,ちょっとおバカなほうが楽しんでもらえるかもしれない。

森川氏:

ところで12月からGPT-4の料金が値下げ(※12月1日より7円/1000トークンに変更)されましたが,無料に近づいていく道はあるんですかね。

新氏:

AIはそれなりに儲かってるという話と,まだ資金が足りてないという話が報じられてはいます。ただ,既存のモデルの高速化はニーズがあるので出てきそうです。例えば,GoogleがフィードやPixelシリーズで使えるようにするとか。

三宅氏:

ゲーム産業側にもAIの需要はあるということを,学術ベースなどで発信していくことも大切でしょうね。

|

今回のFGDCでは,すでにAIを活用しているスペシャリストにとっても,AI界隈は刺激的かつ流動的な状況が続いていることが伝わってきた。AIは直接役に立つツールというだけでなく,使ってみることで新しい刺激を受けられる意義も深いと言えそうだ。

ディスカッションの終盤,佐々木氏が会場に集まった人に「実制作でAIを使ってみたい,と感じた人はどれくらいいますか?」と問いかけたところ,約半数が手を挙げていた。

- この記事のURL: