連載

“ゲームミュージックの父”小尾一介氏が見極めた,時代の変化とデータの流れ ビデオゲームの語り部たち:第35部

|

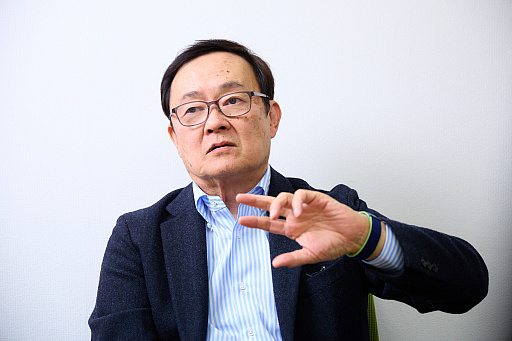

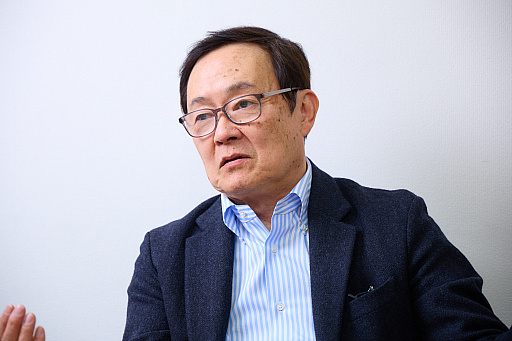

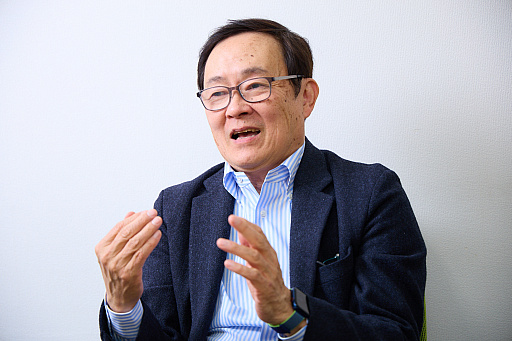

今回の「ビデオゲームの語り部たち」では,2023年2月23日開催の「黒川塾八十九(89)」にも登壇いただいた,クロスロケーションズ代表取締役の小尾一介氏に話をうかがった。

小尾氏は,同じく黒川塾に登壇いただいた川添象郎氏との出会いがきっかけとなってアルファレコードに参加し,イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)をはじめとしたアーティストの作品に関わった。同社で立ち上げたYENレーベルからは,“日本初のゲームミュージックサウンドトラック”とされる細野晴臣さんプロデュースの「ビデオ・ゲーム・ミュージック」を世に送り出し,その後専門レーベルであるG.M.O.レコードで,黎明期のゲームミュージックを支えた。

1986年に設立した自身の会社,サイトロン・アンド・アートでは,引き続きゲームミュージック制作を手がけながら,ファミコンやPlayStation用ソフトを開発。2000年からはデジタルガレージやGoogle日本法人といったIT企業の役員を務め,現在のクロスロケーションズでは位置情報による人流解析と,それを利用した広告システム開発のビジネスを手がけている。

「輝かしい」のひと言では表現しきれないほどの経歴だが,なかでもゲームミュージックというジャンルを見いだし,確立させて,単なる“電子音”からエンターテイメントに昇華させた功績は大きい。デジタルとエンターテイメントの両輪で,常に時代の一歩先を走り続けてきた氏の半生を,ぜひ本稿で多くの人に知っていただきたい。

|

YMOやユーミンを手がけたプロデューサー・川添象郎氏と,ゲームミュージックの父・小尾一介氏が登壇した「黒川塾 八十九(89)」聴講レポート

トークイベント「エンタテインメントの未来を考える会 黒川塾 八十九(89)」が,2023年2月24日に東京都内で開催された。プロデューサーの川添象郎氏と,“ゲームミュージックの父”小尾一介氏が,ともに所属していたアルファレコードを振り返ったイベントの模様をレポートしよう。

- キーワード:

- OTHERS

- イベント

- ライター:大陸新秩序

自由な家に育ち,自由な道を選ぶ

小尾氏は1953年12月に東京で生まれたが,小学校に上がる少し前に家族で鎌倉へ引っ越した。

「親父は学生時代に宗教哲学の研究で鎌倉のお寺へよく行っていて,気に入っていたようです。勤め先はNHKでしたから,渋谷まで通勤するのは大変だったと思うんですが」

小尾家の教育方針は,かなりユニークなものだったという。

「両親はどちらも東京大学出身で,教師の経験もあるんですが,『勉強しろ』というタイプではなくて,自由にやらせてくれました。

親父は番組制作や解説委員の仕事が忙しくて,そもそも家にいないし,お袋は子どもの主体性に任せる方針だったんです。インテリというか,当時としてはちょっと変わっていたかもしれませんね」

小尾氏が通った小中学校は横浜国立大学の付属校なのだが,自宅から徒歩20分くらいの“近くにある学校”で,入学者はくじ引きで決まっていたというから,いわゆる“お受験”とは無縁だったようだ。

その後,小尾氏は進学校として知られる湘南高校へ進み,1年の浪人生活を経て慶應義塾大学に入学した。これを読んで「自由な教育方針とは言うが,結局行き着くところは大学受験か」と思う人がいるかもしれないが,小尾氏によると「4人きょうだいの中で,きちんと大学に行ったのは私くらい」とのこと。

妹さんは数々の文化人を輩出した専門学校の文化学院に進み,弟さんは高校卒業後にアメリカへ渡るなど,小尾氏の言葉を借りれば「やりたい放題」だったという。

話は少し横道にそれてしまったが,その慶應大学への進学が,小尾氏の人生における岐路となった。

「私が入ったサークルの同級生が,川添さんの奥さんだったんですよ。顔を合わせているうちに,『うちの旦那,面白いから一度会ってみない?』って」

当時の川添氏は,ファッションショーや音楽のプロデュース,広告制作などを手がけていたが,小尾氏もそういった業界に興味を持っていることを,川添夫人が感じ取っていたのかもしれない。

|

「実際に会って話す中で『興味があるなら,アシスタントをやってみないか』と誘われました。それで大学4年生くらいから,川添さんのオフィスに通い始めたんです」

それからしばらくして,父親のツテで広告代理店の博報堂へ就職する話が舞い込んできたが,小尾氏は断っている。

「こっちはもう現場で仕事をやってるわけですからね。現場がすごく面白かったので,そのまま川添さんのでっちを続けようと」

ご両親は川添氏の下で働くことに反対はしなかったが,おじいさまが川添氏に会いたいと言い出したそうだ。

「それで,キャンティ※で顔を合わせてランチをしたんですけれども,祖父は東京都の教育長でお堅い感じのおじいちゃんだったので,川添さんは今でも『あのときは緊張したぞ』って言ってますね。変な話ですけれど,雇う側が面接を受けるような感じでした(笑)」

※川添氏の父親である川添浩史氏が,川添梶子氏と1960年に東京都港区麻布飯倉片町で開業したレストラン。当時としては珍しい本格的なイタリアンを提供する店として,多くの文化人が通った。その後,地名は港区麻布台へと変わったが,現在も「飯倉片町本店」として営業している

“音楽のベンチャー企業”アルファレコード

20代前半の小尾氏は,川添氏のアシスタントとして,音楽やファッションショーのプロデュース,海外ブランドの日本展開,歌舞伎の海外公演,作家の個展開催など,さまざまな仕事を経験した。

「面白かったですね。そんなときに川添さんが,『慶應出でお前の先輩にあたる村井ってのから,今度レコード会社を作るから入ってくれって言われてるんだけど,どう思う?』と聞いてきたんです。それで『いいですね』と答えたら,『じゃあ,お前も一緒に入っちゃうか』って」

この“村井っての”の村井さんは,「翼をください」「夜と朝の間に」「エメラルドの伝説」などで知られる作曲家の村井邦彦氏のことだ。

当時の村井氏は,作曲業と並行して,音楽著作権を扱うアルファミュージックや,レコードの原盤制作を行うアルファ&アソシエイツといった会社を立ち上げ,軌道に乗せていた。

川添氏を誘ったのは,レコードの制作から販売までを一貫で行う会社,アルファレコードを設立するためだった。邦楽に加え,アメリカのA&Mレコードと提携して洋楽を扱う予定だったため,人脈が豊富で海外での経験もある川添氏に白羽の矢が立ったようだ。

「川添さんにはキャンティに来る人たちとのつながりがありましたからね。六本木野獣会※のメンバーや,女優の加賀まりこさんや大原麗子さん,ユーミン(松任谷由実さん。当時は荒井由実さん)といった錚々たる人たちが誰かいる。ある種の文化的な発信をしている,サロンのような場所でした」

※「ドラゴンクエスト」シリーズで知られる作曲家のすぎやまこういち氏が,当時六本木近辺で遊んでいた富裕層の子女を集めて作ったとされるグループ。著名なメンバーには,俳優の峰岸 徹さんや中尾 彬さん,歌手のムッシュかまやつさん,レーサーやモデルとして活躍した福澤幸雄さんなどがいた。

1977年に設立されたアルファレコードだったが,順風満帆とはいかず,しばらくは試行錯誤の連続だったという。

「音楽ビジネスの仕組みをちゃんと知っている人が,ほとんどいなかったんですよ。村井さんは作曲家で,音楽出版も原盤制作もやっていたからメーカーとの付き合いはあったんですけれども,いざ自分でメーカーをやるとなると,どうすればいいのか分からない。私と同じ20代前半の若者が10人くらい採用されたんですが,彼らの中にもレコード会社出身者がいない。唯一分かっていたのが,それまでキングレコードでA&Mレコードを扱っていて,アルファレコードに移籍してきた人だったんです」

当時のA&Mレコードには,スティクスやポリス,カーペンターズといったバンドやグループが所属しており,彼らの作品の手堅い売り上げが会社を支えていた。

その一方で,邦楽では苦労したという。アルファ&アソシエイツで原盤を制作していた松任谷由実さんも移籍してしまったため,新たなアーティストの発掘が喫緊の課題となった。

小尾氏はアルファレコード制作部のA&Rディレクター(A&RはArtist&Repertoryの略)として,アーティストの発掘や作品制作,プロモーションなどを担当していたため,新人の登竜門と言われるような都内のライブハウスに足しげく通ったという。

「私が一番最初に目を付けて,村井さんに『契約させてくれ』と言ったのがカシオペア※でした。彼らのような歌なしのバンドは売るのが難しいと思われがちなんですが,演奏が本当にうまいし,ヤマハのコンテストでいくつも賞を取っていたので,ぜひ契約したいと。幸いにもそれが認められたんですが,私はカシオペアの担当にはならなかったんです。慶應の先輩にジャズ好きの音楽ディレクターがいたので,お任せしました」

※1977年結成,1979年デビューのフュージョンバンド。結成時にキーボードを担当していた向谷 実氏は鉄道好きとしても有名で,現在は「JR東日本トレインシミュレータ」を開発した音楽館の代表取締役社長を務める。

結果的に,アルファレコードは新たなアーティストやグループを続々とデビューさせることになり,その中には世界的な活躍を見せることとなるイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)もいた。また,タレントのタモリさんが自身の芸を吹き込んだものなど,当時としては斬新な作品をリリースしたこともあり“勢いがあり,新しい流れを生み出すレコード会社”という印象を抱いた人も少なくないだろう。

「アルファレコードは,たとえばソニーやビクター,コロムビアといった大手企業の音楽部門ではなくて,純粋なレコード会社,多賀英典さんのキティ・レコードや吉田拓郎さん達のフォーライフ・レコードと同じく,音楽のベンチャー企業でしたから」

|

“日本初のゲームミュージックサウンドトラック”誕生

アルファレコードで忙しい日々を送っていた小尾氏は,ある出来事をきっかけに,ゲームミュージックに着目するようになった。

「アルファレコードのスタジオの待合室に,『ゼビウス』が置いてあったんですよ。それをみんながしょっちゅう遊んでるから,その音が聞こえてくる。

得も言われぬフレーズの繰り返し……ミニマルミュージックですよね。そこに弾の発射音が入ったりして。それを聞いていた細野さん(ミュージシャンで,YMOのメンバーでもある細野晴臣さん)が『レコードにしたら面白いかもね』と言い出したんです」

|

これは1983年に「ゼビウス」がリリースされてから,1年も経っていないうちの出来事だった。

雑誌「ログイン」の企画として行われた細野さんと「ゼビウス」の生みの親である遠藤雅伸氏との対談で,2人は意気投合。細野さんがプロデュースしたアルバム「ビデオ・ゲーム・ミュージック」が1984年にリリースされる運びとなる。本稿の冒頭で紹介したように,“日本初のゲームミュージックサウンドトラック”とされる作品だ。

|

ところで,YMOが1978年にリリースしたファーストアルバム「イエロー・マジック・オーケストラ」には,アーケードゲームの「サーカス」や「スペースインベーダー」などのサウンドが収録されている。時間的にはこちらのほうが早いのだが,このときには,“ゲームミュージック”という捉え方はされていなかったようだ。

「楽器ではなく半導体から音が出ているところに注目したんだと思います。当時のYMOが使っていたのはアナログシンセサイザーだったと思いますが,それも音を出すのは半導体なんですよね。それを実現しているゲームというものに,メンバーが新鮮味を感じたんじゃないでしょうか」

実際,「サーカス」や「スペースインベーダー」のサウンドは主に単音の効果音で構成されており,BGMはない。「サーカス」でのミス時にはショパン作曲「葬送行進曲」が流れるように,メロディのあるフレーズもあるが,これらだけでレコードを作る発想は生まれなかったということだろう。

1980年代初頭には,和音の生成ができるようになるなど,音源チップの進化によって,多くのゲームにBGMが流れるようになった。その1つが「ゼビウス」だった。

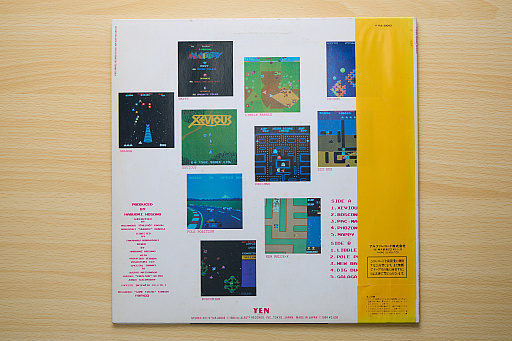

話を「ビデオ・ゲーム・ミュージック」に戻そう。このアルバムは,「ゼビウス」「パックマン」「ラリーX」など,ナムコが1980年から1983年にかけてリリースしたアーケードゲームのBGMや効果音を収録している。小尾氏が立ち上げたYENレーベルの作品だった。

「YENレーベルは,業界内の特殊なポジションにいるアルファレコードの中でも,さらに過激な方向を目指した,インディーズ的な位置付けで立ち上げたんです。私と細野さん,高橋さん(同じくYMOの高橋幸宏さん)で相談して,インパクトがあることをやろうと。メディアには,音楽だけではない,カルチャーを作っているような取り上げ方をされていたかもしれません」

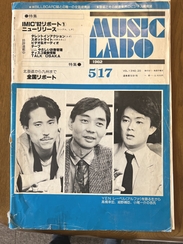

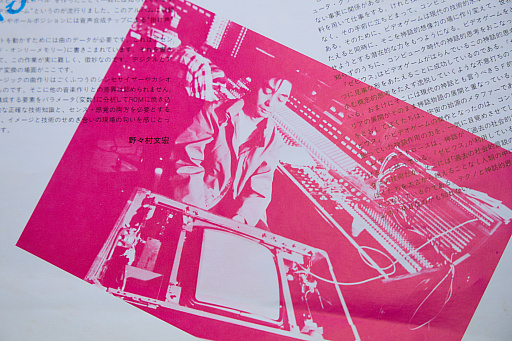

Music labo誌1982年5月17日号の表紙に細野氏,高橋氏と |

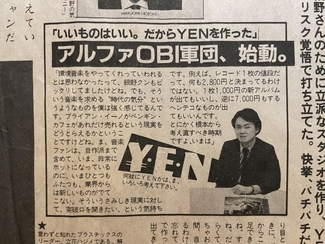

1982年5月17日の朝日新聞夕刊に掲載された広告より |

「ビデオ・ゲーム・ミュージック」のレコーディングでは,スタジオにアーケードゲームの基板を持ち込み,ライン接続で録音する手法が採られたという。ただ「ゼビウス」の音源の一部には,アルファレコードのスタジオにあった筐体の音をマイクで録音したものもあるとのこと。

|

そうやってリリースされた本作だが,当初の売上は芳しくなかったそうだ。

「最初は売れませんでしたね。YMO散開後,人気が一段落していた時期で,細野晴臣プロデュースだからといってファンが買うという状況ではありませんでした。とは言え,オリコンチャートの19位には入ったので,ゲームミュージックの知名度向上には貢献したんじゃないでしょうか」

筆者(黒川)は,「ビデオ・ゲーム・ミュージック」の制作・販売にあたり,どのような契約が結ばれていたのかが気になっていた。著作権法に「プログラムの著作物」が明記される1985年より前のことで,ゲーム業界も著作権に対する意識が薄かったことに加え,楽曲を作ったのは個人(たとえば「ゼビウス」の楽曲は慶野由利子氏が手がけた)であるからだ。

「その頃のゲームに関する著作物は全部会社が所有していたので,我々としてはナムコさんに著作権印税を払っていました。『ビデオ・ゲーム・ミュージック』のケースでは,原盤印税を支払わなくてよかったので,5%とか,そんなものだったと思います。普通は原盤印税だなんだで,さらに10%くらい上乗せされるんですけど」

ナムコ側は,「ビデオ・ゲーム・ミュージック」のリリースを非常に喜んでいたという。

「当時のゲーム業界は,エンターテイメント業界の中で少し下に見られていました。『ゲームセンターには不良が入り浸っている』といったイメージを持つ人も多かったですから。でも実際には,最先端の技術を使って映像や音,プログラムといった著作物を作っているわけです。

一方でレコードは,まさに“文化の器”として記録に残るものでしたから,そこに入れたことにナムコさんは喜んでいましたし,のちにお付き合いすることになったゲーム会社さんも,『スタッフの励みになる』と」

|

YENレーベルからは続いて「スーパーゼビウス」(同じく細野さんプロデュース)がリリースされ,小尾氏は1986年にゲームミュージックの専門レーベル「G.M.O.レコード」(G.M.O.は,Game Music Organizationの略)を立ち上げた。ナムコはもちろん,任天堂,セガ,カプコン,タイトー,SNKといった,メジャーなゲーム会社のゲームミュージックアルバムが,ここから次々にリリースされることとなる。

ゲームミュージック専門レーベルを立ち上げた理由の1つは,販売店に“居場所”を作るためだったという。

「当時は販売店に棚を持つ──つまり自分達のコーナーを作ってもらう,ユーザーのほしいレコードがここにあるとハッキリ示してもらうことが重要だったんです。私はそこをすごく気にかけていて,当時ディストリビューションを担当していたパイオニアさんやビクターさんとの営業会議では,『ファミコンというのはこういうもので,このぐらいの人数が遊んでいて,この音楽を聴くユーザーが何万人もいるので,皆さんはそれを販売店の店長に伝えてください』と説明していました」

ある程度の売り上げが安定して見込め,コストも普通のアーティストと比較して低いこともあり,G.M.O.レコードはアルファレコードの経営に貢献したという。

数あるゲームミュージックの中でも,とくに小尾氏の印象に残っているのは,1985年の「ハングオン」を皮切りにスタートしたセガの体感ゲームシリーズとのこと。

「音源チップがすごくよくて,和音もたくさん出せた。『アウトラン』なんかは聴いていると普通のレコードと変わらないから,ゲームセンターで遊んでいる子達がカセットテープに録音したりしていたんです。それを見て,『こういう人たちがいるなら,レコードも売れるだろう』とも思いました」

G.M.O.レコード設立と同じ1986年には,当時筆者が所属していたアポロン音楽工業から「オリジナル・サウンド・オブ・グラディウス」「組曲ドラゴンクエスト」などのゲームミュージック作品がリリースされ,同社でも後に専門レーベル「コンピュージック」が生まれた。「ビデオ・ゲーム・ミュージック」に端を発した動きが本格化した年だったと言っていいだろう。

当時のアポロンについては,本連載の第34部でも触れているので,興味がある方はそちらもご覧いただきたい。

「ドラクエII」タイアップ曲でデビューし,新星の輝きに圧倒され表舞台を去った牧野アンナさんが目指すもの ビデオゲームの語り部たち:第34部

メディアコンテンツ研究家の黒川文雄氏による連載「ビデオゲームの語り部たち」。今回は「ドラクエII」のタイアップ曲でデビュー,安室奈美恵さんも在籍したSUPER MONKEY'Sメンバーを経て指導する側に回った牧野アンナさんに,当時のお話や再興を目指す沖縄アクターズスクールについて聞きました。

ゲームミュージックが少しずつ広まっていく様子を見ながら,小尾氏は次の展開に着手した。

「その次のフェーズとして我々は,ゲームミュージックを生で演奏してもらおうとしたんです。セガには『バンドを作りましょう』,SNKの音楽制作チームには『チーム名をバンドっぽくしましょう』と提案しました」

提案の背景には,YMOの記憶があったそうだ。

「YMOがやっていたような音楽は,それまでスタジオでしか聴けないものだったんですよ。なので,一部にシーケンサーを使っているとは言え,ステージにシンセサイザーを並べて人間が弾く様は,すごくインパクトがありました。ゲームミュージックも本来はプログラミングされたものが流れるわけですが,それを生演奏する場を作ろうと考えていました。

当時のセガのサウンドチームは一番先頭を走っていましたね。開発機材だけを使うのではなく,ギターを弾いたりしてしっかり作曲していたので,『このまま生演奏をやりましょうよ』と」

小尾氏はゲームミュージックを一時のはやり物ではなく,長く続く文化だと捉えていた。G.M.O.レコード発足時,週刊文春に掲載されたインタビューから,印象的な一文を引用しておこう。

「コンピューター・ゲームのブームは、まああと半年というところですね。でもそれで消えちゃうんじゃなくて、深く浸透する。文化は、これがなきゃ生きていけない、というものじゃないですから」

新しいテクノロジーで,新しい感性や感覚を生み出す

ゲームミュージック作品を手がけるうち,小尾氏の中には,音楽や映像,ソフトウェアといったパッケージメディアをトータルに制作できる会社を作りたいという思いが生まれたという。

新しいジャンルに積極的な“音楽のベンチャー企業”だったアルファレコードでも,小尾氏のやりたいことをすべて実現できたわけではなかったため,歯がゆい思いをしたこともあったようだ。

「当時大ヒットしたセガさんの『アウトラン』を見て,『これは映像もすごいから,ビデオを出そう』と考えたんですね。今で言うプレイ動画や攻略動画を出そうと。でも会社は,在庫リスクがあると二の足を踏んで,ビデオの原盤はアルファレコードで作り,販売をポニーキャニオンさんにお願いする形になったんです。私としては,今後ビデオの市場が大きくなると予想していましたから,自社でやりたいと提案したんですが,会社は音楽だけにしてくれと」

常に新しい物や分野を追い続けてきた小尾氏は,1986年に独立してサイトロン・アンド・アートを設立。1988年にはポニーキャニオンと「サイトロン・レーベル」をスタートさせた。それまで付き合いのあったゲーム会社も独立を歓迎し,そのあとのビジネスも非常にやりやすかったという。

「私がアルファレコードを辞める数年前の話なんですが,小杉理宇造さん※が,所属していたレコード会社から独立し,アルファレコードの支援のもとで,山下達郎さんらとともにアルファ・ムーンという会社を作りました。サイトロン・アンド・アートもそれと同じで,言わばプロデューサーが自分の育成したアーティストを連れて独立したような感じだったんです」

※山下達郎さんや桑名正博さんらの作品を手がけた音楽プロデューサー。後にワーナーミュージック・ジャパンの代表取締役会長も務めた

サイトロン・レーベルでは,ポニーキャニオンの協力もあって,映像をはじめとする新しいコンテンツの制作に取り組むことができたという。

「面白かったですよ。ポニーキャニオンも,私達の提案するような新しいことをやりたがっていましたし。新しいゲームが出るときは,同時発売とはいきませんでしたが,CDに加えてビデオを作る感じになっていました。ポニーキャニオンがある程度リスクを取って,原盤費を出してくれたんです。移籍を受け入れるということは,やはりある程度売上が立つことを見込んでいるわけですから,『いいよ,いいよ』と」

サイトロン・アンド・アートには,遠藤雅伸氏の会社,ゲームスタジオから大野木宜幸氏ら数名のメンバーも設立当初より合流しており,ゲームやCD-ROMなどの制作も行っていた。

「そういった,今で言うデジタルコンテンツを作るラインと,映像・音楽ソフトを作るラインの2つがあって,相互に補完し合う感じになっていましたね」

そんなサイトロン・アンド・アートだからこそ開発できたタイトルが,ポニーキャニオンから1991年に発売されたファミリーコンピュータ用ソフト「シャドウブレイン」だ。このゲームは,疑似3Dダンジョンを舞台とするRPGで,ネットワーク上のコミュニケーションという,時代を先取りしたようなテーマが特徴となっている。

さらに,プロローグやキャラクターの紹介映像を収めたビデオが同梱されたり,別売りのサウンドトラックCDをゲームプレイ時に流すことで立体音響を楽しめたりといった,当時としてはかなりチャレンジングなコンテンツだった。テーマソングは人気バンドのTHE ALFEEが手がけ,一部のキャラクターデザインを特殊メイクアップアーチストのスクリーミング・マッド・ジョージ氏が担当するなど,豪華なスタッフも話題となった。

|

|

「ポニーキャニオンが,『面白いことやりましょう』と,ある程度の制作費を出してくれたんです。それで,今なら当たり前でしょうけど,導入部のストーリーを映像で観て,『はい,ここからゲームですよ』というのを1つのパッケージにしてみようと。サウンドトラックに関しては,クリストファー・カレルさんという立体音響にすごく凝っているミュージシャンにお願いしました。鈴鹿サーキットまで行って,F1マシンの音を録ったこともありましたね。

私はそんなふうに,新しいテクノロジーで,新しい感性や感覚を生み出すことが好きなんです」

|

どんなデータが生まれ,どう流れるかを見極める

サイトロン・アンド・アートは,1999年にソニー・ミュージックエンタテインメントと新レーベル「サイトロン・ディスク」を設立し,サイトロン・レーベルは閉鎖となった。

小尾氏には「これからはインターネットだ」という思いがあったという。

「映像も音楽も,全部Webブラウザで鑑賞できるようになると,CDやCD-ROMを作って,トラックでお店に運んで,お店に来たユーザーに買ってもらうという従来のモデルはなくなるだろうと考えたんです」

当時はまだインターネットの常時接続が一般的ではなかった時代だが,親交のあった林 郁氏と伊藤穰一氏がデジタルガレージで先進性のあるネット事業を展開している姿を見て,サイトロン・アンド・アートでもインターネットコンテンツ制作にチャレンジすることを決めたという。

「専門のスタッフを雇い,もともといたスタッフもインターネットに対応してもらって,パッケージからネットへの移行を進めました」

そして,サイトロン・アンド・アートのデジタルコンテンツ開発チームをデジタルガレージに売却する形で,同社の新たな子会社,ディーエス・インタラクティブを2000年に設立。小尾氏はその代表取締役となり,インターネット業界で本格的な活動を始めた。2002年には,親会社であるデジタルガレージの業務執行役員に就任し,事業開発や育成を行うことになる。

「デジタルガレージのオーナーだった林さんと伊藤さんが『頼むから入ってよ』と。要は会社経営の経験があり,かつ制作や技術について分かる人材があまりいなかったんですね。それで,デジタルガレージが2000年末に株式公開したあとの株主総会で役員に任命されて」

しかしその頃はインターネットバブルが崩壊した時期にあたり,株式を公開しても予想していたような資金調達ができなかったという。それでも10億ほどを集めたが,そのうち7億円をカカクコムの株式取得に充て,同社を連結子会社化。小尾氏は取締役に就任した。その後のカカクコムが,もともと運営していた「価格.com」に加え「食べログ.com」などのサービスを次々に展開し,急成長していったことをご存じの読者も多いだろう。

「子会社化したのは,まだカカクコムが浅草橋にあって,社員20〜30人のときですね。そこは林さんの目利きだし,我々もいいんじゃないのと。ユーザーの声を集めて,商品を価格などのいろんな角度から評価するというのは,すごくユニークだったし。当時は冒険だと思っていましたが,今や時価総額が3000億円を超えていますから,十分すぎるほど取り返しました」

そうした活躍ののち,デジタルガレージを離れた小尾氏は,Google日本法人の執行役員や,InmobiのVice Presidentおよび日本事業責任者を経て,2018年に自身が代表取締役を務めるクロスロケーションズを設立した。

「2000年からさまざまなインターネットビジネスの立ち上げに関わってきて,何が成功するキーなのかと考えたんです。インターネットの歴史を振り返ると,ネットの中でどんなデータが生まれて,どうやって流通していくのかを見極めて,それにうまく乗っかることがビジネスを成功させるセオリーではないかと思い至ったんです」

たとえば検索エンジンの歴史を振り返ると,過去にはさまざまなものがあったが,今やほとんどの人がGoogleを使っている。

「Google創業者の2人が作ったアルゴリズムが,一番便利だったと。世の中にあるすべてのサイトのHTMLファイルが,いろんなサーバーに置かれているわけですけれども,それを横串に検索した結果を提供し,ネットの情報探しを便利にするサービスが成功しました。

やがてSNSが出てきましたが,これは常時接続があってこそのサービスなわけです。従量制で何分いくらだったら,やらないですよね。常にオンラインの状態でいられるから,みんながどんどん文章を書いたり,写真をアップしたりするようになった。そうやって急増したコンテンツを取りまとめるプラットフォームがFacebookであり,Twitterであると」

|

そう考える小尾氏が,次に来るものと予想したのが,位置情報データだった。

「これは新しいタイプのデータだと思ったんです。スマホアプリを配信している会社には,そのアプリのユーザー全員の位置情報が送られてくるわけです。それを集めて分析すれば,あるユーザーがAからBに移動した,どこそこから来た,昨日この場所に何人くらいいたということが分かります。そういったデータやコンテンツを使ったサービスを提供しようと考えました」

Inmobiが展開していた,特定の場所にいる人だけに広告を出す「位置情報広告」もヒントになったそうだ。これは,たとえば海辺にいる若者達のスマホだけにサンオイルの広告を出すといったように,ターゲットを絞り込めるものだ。

「位置情報データを分析すると,リアルの世界で人がどう動いているのかが,グラフや地図などで可視化できるわけです。それを使ったサービスをやろうと,エンジニアを雇ってゼロから分析システムを作りました」

クロスロケーションズの「Location AI Platform」(LAP)は,同社が独自に開発した位置情報データ解析エンジン「Location Engine」を基盤とするクラウドサービスで,「人流」,文字どおり人の流れを可視化できる。このサービスが始まったのは2020年3月,すなわちコロナ禍における最初の緊急事態宣言が出たタイミングだった。

「緊急事態宣言下で,お店の営業時間や施設に入れる人数などが制限されましたが,その効果が出ているか,実際に測定する仕組みはなかったんです。そこに我々とNTTドコモとソフトバンクの子会社が手を上げました。『推計ではありますが,今この瞬間,緊急事態宣言が出る前の同じ月,同じ曜日の日よりどれだけ人が減っているのか出せます』と。それがニュースになって我々も取材を受けましたし,政府も内閣府のサイトで毎日測定結果を出していました」

現在,LAPでは16種類ほどの分析ができるとのこと。活用事例には,3年ぶりに開催された「第73回さっぽろ雪まつり2023」の来場者動向,保険代理店窓口や銀行窓口に来店する人の居住地域や年齢層の分析などがある。

「コロナのおかげで人流という言葉が知られるようになり,分析が可能だということが広まったんですが,お店が広告を出せないので,会社としては相当苦しかったです。おかげさまで投資家さんからけっこう投資していただけまして,これからがいよいよ本番です」

位置情報を使った独自サービスと広告を組み合わせるビジネスの展開には,Google時代に学んだことが活かされているそうだ。

「Googleは,まず最適な検索結果を出すことをやりました。ユーザーの期待するものが提供できなければ,使われませんからね。ただそれだけではユーザーが増えるだけですけれども,そこに広告を組み合わせたわけです。検索ワードに関連した広告を出せば,そのユーザーは広告主のサイトに行きます。Googleは,言ってみれば検索エンジンと広告でネットの中の人の動きを変えたんですよ。

クロスロケーションズでは,ネットの中ではなく実世界でそれをやるのが大きな目標です」

ゲームミュージック,インターネット,位置情報と,新しいものが登場するたび,それを逃さず流れに乗り,時代の最先端を走り続けてきた小尾氏。最後に,なぜ常に新しい分野で活躍を続けて来られたのかを聞いてみた。

「それは……新しいことが好きだから(笑)。今はLINEでChatGPTとよく話してます」

|

取材終了後,この原稿をまとめている最中の4月2日に,YMOのメンバーだった坂本龍一さんの訃報が届いた。1月11日には,同じくYMOで活動した高橋幸宏さんが亡くなったばかりだった。

小尾氏と坂本さんは,YMO以来の40年以上にもおよぶ付き合いがあったという。特に小尾氏の記憶に残っているのは,坂本さんの東日本大震災復興支援活動を,当時所属していたGoogleとして手伝えたことだそうだ。

小尾氏は「高橋さんが亡くなったばかりなので,あまり整理のつかない状況でははありますが」と前置きしつつも,坂本さんへの追悼コメントを寄せてくれた。

「高橋幸宏さんについて,細野晴臣さんが『審美眼を持った世界一かっこいい音楽家』とコメントされていましたが,坂本さんは『思想を持った世界一かっこいい音楽家』だと思います」

|

著者紹介:黒川文雄

1960年東京都生まれ。音楽や映画・映像ビジネスのほか,セガ,コナミデジタルエンタテインメント,ブシロードといった企業でゲームビジネスに携わる。

現在はジェミニエンタテインメント代表取締役と黒川メディアコンテンツ研究所・所長を務め,メディアアコンテンツ研究家としても活動し,エンタテインメント系勉強会の黒川塾を主宰。

プロデュース作品に「ANA747 FOREVER」「ATARI GAME OVER」(映像)「アルテイル」(オンラインゲーム),大手パブリッシャーとの協業コンテンツ等多数。オンラインサロン黒川塾も開設

- この記事のURL: