連載

「たけしの挑戦状」を作った男,福津 浩氏が追い続けた新世界(後編)たけしさんとの仕事と,幻の続編 「ビデオゲームの語り部たち」:第30部

|

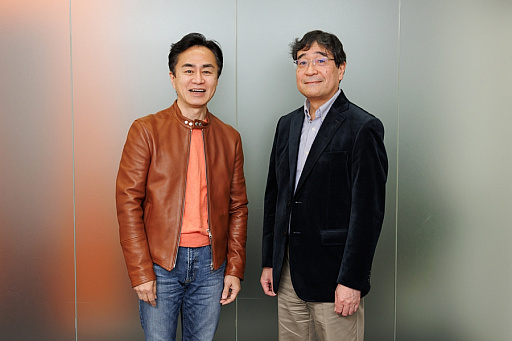

今回の「ビデオゲームの語り部たち」では,前回に引き続き,福津 浩氏の足跡を振り返る。

前回は,プログラミングとジャズに傾倒した青春時代や,光栄マイコンシステム(社名は当時。以下,光栄)時代の奮闘ぶりをうかがった。ビデオゲーム黎明期における開発事情をはじめとした,貴重な証言を得られたと感じている。

今回はいよいよ“本題”である「たけしの挑戦状」の開発エピソードへと入っていく。

同作については,本連載の第26部で,当時タイトーの営業担当だった中村 栄氏にも話を聞いたが,開発現場にいた福津氏の視点からは,また違った景色が見えていたことが分かった。長らく取材を続けてきた筆者としては,埋もれていた“宝物”を掘り出したような気分だ。皆さんにもぜひ読んでいただきたい。

|

「たけしの挑戦状」を作った男,福津 浩氏が追い続けた新世界(前編)光栄「三國志」と襟川夫妻への思い 「ビデオゲームの語り部たち」:第29部

メディアコンテンツ研究家の黒川文雄氏による連載「ビデオゲームの語り部たち」。今回は,「たけしの挑戦状」の開発スタッフである福津 浩氏に登場いただきます。前編では,氏の学生時代や,光栄で手がけた「三國志」などのエピソードを紹介します。

「たけしの挑戦状」「デザエモン」を世に送り出した中村 栄氏の既成概念なき冒険 ビデオゲームの語り部たち:第26部

メディアコンテンツ研究家の黒川文雄氏による連載「ビデオゲームの語り部たち」。今回は,タイトーで「たけしの挑戦状」に携わった後,アテナを立ち上げて「デザエモン」「プロ麻雀 極」シリーズを世に送り出した中村 栄氏に登場いただいた。

たけしさんのアイデアに悪ノリ

光栄の子会社だったアークが解散したのち,福津氏は,自身と同じくアークの社員だった1名を含む3名とともに,東京の都立大学駅近くに新たなゲーム開発会社,ノバを設立した。

「私が歴史シミュレーションを手がけていたこともあって,ノバはナムコの『独眼竜政宗』や,ホット・ビィ※の『武田信玄』といったファミコンソフトの開発を請け負っていました。私が企画,ほかのメンバーがプログラムやそのほかのパートを担当する体制です」

※「ザ・ブラックバス」や「サイキックシティ」,理不尽な仕様で知られる「星をみる人」などを開発した開発会社。1993年に倒産

そうこうするうちに,ノバはタイトーのアーケードゲーム開発を手がけていたアルュメから仕事を受けるようになったという。

「お付き合いのきっかけは近所だったからなのか,何だったのかよく覚えていないんですが,アルュメの富士本さん(富士本 淳氏)からお仕事をいただくようになったんです」

本連載の第26部を読んだ方ならその名前を覚えているかもしれないが,富士本氏はセタの社長として,ビートたけしさんが登場するゲームの企画をタイトーに持ち込んだ人物だ。

「アルュメはハードウェアの開発会社で,ソフト開発もやっていたんです。詳しい事情は分かりませんが,私からするとセタはアルュメの営業会社という印象でした」

だが筆者が調べたところによると,もともとアルュメの専務だった富士本氏が,ゲーム開発会社として設立したのがセタのようだ。両社とも現在は消滅しており,当時の詳細を追うことは難しいが,協力体制にあったことは間違いないだろう。

「そうした付き合いの中で,富士本さんから『タイトーがビートたけしを使ったゲームを作りたいと言っている』という話を聞いて,ぜひにと引き受けたわけです」

そして,書籍「超クソゲー」や,本連載の第26部に記されている通り,福津氏はビートたけしさん本人にゲームの企画をプレゼンすることになる。その内容は,当時のたけしさんのパブリックイメージをフィーチャーしたものだったそうだ。

「最初に提案したゲームは横スクロールのシューティングゲームで,たけしさん演じるタケちゃんマンが“ギャグ光線”で宇宙人を笑わせながら進んでいくという,言ってみれば安直な企画でした。当時は『オレたちひょうきん族※』が人気でしたから,その人気キャラのイメージを出そうと思ったんです」

※1981年から1989年まで,フジテレビ系列で放送されたお笑い番組。「タケちゃんマン」は同番組でビートたけしさんが演じたキャラクター

一方,本連載の第26部で中村氏は,セタがタイトーに持ち込んだ企画は「ビートたけしさんがテレビ局をジャックしていくゲーム」だったと話している。

これについて,福津氏は「話に聞いたことはあるが,具体的に書類などを見せてもらったことはない」と話し,福津氏自身が携わる前の段階のものではないかと推測していた。

中村氏は,たけしさんがプレゼンの内容に納得せず,自身のアイデアを怒濤のように話し出す姿が印象に残っていると話していたが,それは福津氏も同じだったようだ。

「たけしさんが『もっと違うものを作りたいんだよね……』と切り出して,そこから話がとんでもない方向に発展していったんです。たけしさんご自身もゲームを遊んでいたそうなので,作ってみたいものが頭の中にあったんでしょう。

それで私もスイッチが入ってしまって,『北の屋』(たけしさんが当時経営していた居酒屋)で朝まで話を聞いたんです。放送作家の高田文夫さんや,たけし軍団の方も同席していましたから,どんどん盛り上がっていって。ただ,イメージ的にはたけしさんが出すアイデアに,残りの人達がチャチャを入れている感じでしたね。私も,『それなら,こういうのも面白いかもしれません』と悪ノリでそれに加わっていました」

中村氏をはじめ,同席していたタイトー社員は,ゲーム内容について一切口を出さなかった。

「タイトーの皆さんは内心,『これは大変なことになってきたぞ……』と思っていたんじゃないでしょうか。たけしさんを煽っていた私のことも,苦々しく思っていたかもしれませんね(笑)。

当時の私は25歳くらいでしたから,とにかく面白いことをやりたいという一心だったんです」

「たけしの挑戦状」が“クソゲー”になった理由

その後も打ち合わせを繰り返しながら「たけしの挑戦状」の開発は進んでいったが,福津氏によるとタイトー側が軌道修正をすることは一切なかったという。

「タイトーさんは腹を括ったんだと思います。最初の打ち合わせで,たけしさんの『俺が作る』という雰囲気を感じ取って,『ここまでやる気になってくれているなら,それに乗っかろう』と決めたのではないでしょうか。

それくらい,たけしさんは積極的で,ゲーム作りの方針も明確だった。

「たけしさんは『あれもいい,これもいい』じゃなくて,『やりたいのはこれなんだ』でした。だから『たけしの挑戦状』も,サブタイトルの“ポリネシアンキッド 南海の黄金”が象徴するように,主人公のサラリーマンが社長を殴って会社を辞め,南の島に行くというストーリーが最初からあったんです」

このサブタイトルはパッケージ等には記されていないが,ゲーム中にある条件を満たすと,画面に表示される。

「たけしさん自身がゲームに出てこないことも一貫していました。後から気が付いたのですが,その頃から映画監督的な考え方をしていたというか,映画のようなストーリーテリングを考えてらっしゃったんだなと」

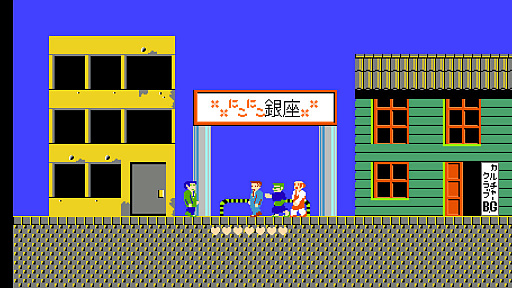

「たけしの挑戦状」のゲームシステムは,さまざまな店が軒を並べる街を,主人公が自由に歩き回って住民と会話し,ときには襲いかかってくるヤクザをアクションで倒すといったものだった。

街にある店に入って,パチンコやカラオケといったミニゲームを楽しむところは,オープンワールドゲームの始祖とされる「シェンムー」をさらに先取りしていたとする向きもある。

|

そのシステムがどのように企画・開発されたのかは非常に興味深いところだが,たけしさんはまず,「何があって,そこで何をやるか」を断片的に示したという。

「例えば『カラオケ屋でうまく歌えたら,ヒントが出るようにしたい』『パチンコ屋で実際にパチンコを遊べるようにしたい』といったふうに。

それを普通にゲームにすると,ミニゲーム集みたいになってしまうんですよね。でも,たけしさんが描きたいのはストーリーなので,主人公には自宅があり,奥さんと子どももいて……みたいなところも必要になる。なので私は,街を作らなければ形にならないと考えたんです」

“ヤクザを倒す”という事柄一つとっても,いろいろな解釈があり得た。

「これまた普通に考えると,アドベンチャーゲームのように『殴る』『逃げる』といった選択をする内容になります。でも,たけしさんの話から,アクションゲームのようなものを考えていると理解したので,そこはアクションにしようと。その一方で,自宅や店に入ると選択肢が出るようにしました」

開発においては,プログラマーだった森永英一郎氏の存在が大きかったという。

「森永さんは当時,電通大の学生でした。その後ソニーに入社するのですが,当時からエンジニアとして非常に優秀な人材でした。『たけしの挑戦状』が完成したのも,森永さんのおかげです」

森永氏はソニーで,ペットロボット『aibo』の開発にも携わった人物だ。

だが,「たけしの挑戦状」は,福津氏の思い通りに仕上がったわけではない。いろいろな選択肢から最良と思われるものを採用して開発したわけではなく,たけしさんのやりたいことを実現するには,このやり方しかない……というのを選んでいったのが実情だという。その傾向は,開発が進むにつれて強まっていった。

「メモリの容量に対してゲームの要素が多すぎて,開発の最後の頃は数バイトしか残っていない状況になりました。そこで,いろいろな部分を削っていったんですが……」

「たけしの挑戦状」が“クソゲー”と揶揄されるようになった原因はここにあった。

「たけしさんが出してくるアイデアにつながりがないので,私はその間を埋めるようにしてゲームを作っていたんですが,それだと今度はメモリの容量が足りなくなる。ゲームの謎解きは,通常何かしらのヒントがゲーム内のどこかに隠されているものですが,それを入れたらたけしさんの要望が入らなくなるんです。

そこで『どちらかを残すなら,たけしさんが言っているほうだ』という判断を,私の独断でしたわけです(笑)。もう『たけしさんが考えたゲームです』で押し通していくしかないと」

そうやって,たけしさんのアイデア以外のところを削りに削り,完成したのが「たけしの挑戦状」である。

発売にあたり,任天堂も「たけしの挑戦状」をチェックしているが,内容に関してはとくに口を挟むことはなかったという。

「タイトーさんが『全部たけしさんが考えたゲームです』と,任天堂さんに対してしっかり説明したんだと思います。1点だけ,IIコントローラーのマイクを使う部分で,ファミコン本体のロットの違いにより,正解の行動を取ってもクリアできないことがあると任天堂から指摘されましたが,最終的には『アー』と言っていればクリアできる形にして事なきを得ました」

必要と思われる部分をやむなく削るしかなかった福津氏。不本意なところもあっただろうが,それが後に思わぬ“評価”を受けることもあった。

「余談ですが,たけしさんが映画監督 北野 武として有名になったあと,フランスの映画雑誌から私に『たけしの挑戦状』の話を聞きたいとの依頼があったんです。

そこで『背景の青は“キタノブルー※”なのか』という質問があって……。描くはずだった背景を削ったから青空になっただけなんですが,そういう解釈もあるのかと思いましたね(笑)。

そのときは『違うと思うけど,もしかしたら……』と答えています」

※北野 武監督の映画にみられる,全体的に青みがかった色調

|

幻に終わった「たけしの挑戦状2」

“ビートたけしが作ったゲーム”として,約80万本セールスの大ヒットとなった「たけしの挑戦状」だが,福津氏自身は当時「とんでもないゲームを作ってしまった」と感じていた。もちろん,“悪い意味で”である。

そして,予想していたことではあったが,多くの購入者から「どうやってクリアするのか分からない」というクレームがタイトーをはじめとした関係各所に寄せられた。

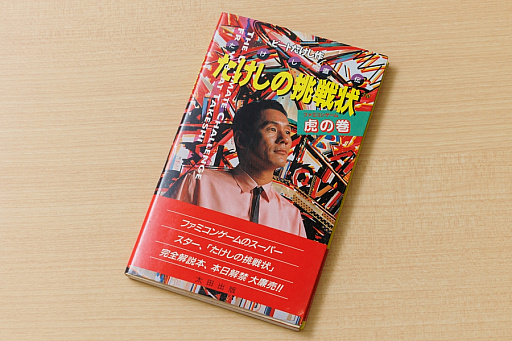

そのため,たけしさんが当時所属していた太田プロの出版部門である太田出版から攻略ガイドブックを出す話が持ち上がった。そうして刊行されたのが「たけし直伝 たけしの挑戦状 虎の巻」なのだが,これを執筆したのも福津氏である。

|

|

「罪滅ぼしのつもりでテキストを書きました。ゲーム内からヒントを削ってしまったので,こういうものがなければ謎が解けないだろうと。

ですが,かなりぼかしてしまったせいか,分かりづらかったようで,結局2冊めを出す羽目になったんです」

後々まで語り継がれる作品になったとはいえ,福津氏としてはやり残したことが多かった「たけしの挑戦状」だが,実はそれを挽回するチャンスがあった。

「マイクロソフトから,初代Xboxの日本向けローンチソフトとして『たけしの挑戦状2』を出したい,とオファーがあったんです。Xboxの担当者さんが『たけしの挑戦状』の熱烈なファンだったんですね。そこで,私がたけしさんの事務所に話を持っていったところ,たけしさんが直々に話を聞いてくださると。それでタイトーを含めて何度か打ち合わせをして,『やろう』という話になったんです」

「たけしの挑戦状」には,人を惹きつける何かがあった。それを感じさせるエピソードはほかにもある。

「とてもありがたいことに,あれだけの問題作だった『たけしの挑戦状』を,この担当者さんのように覚えていて形にしたいと思う方が少なくありません。

コロナ禍で上演中止になってしまった舞台『たけしの挑戦状 ビヨンド』の脚本・演出をされていたヨーロッパ企画の上田 誠さんも,『たけしの挑戦状』に強烈な印象を受けて,いつか舞台化してみたいと考えていたそうです。舞台の稽古を拝見させていただいたのですが,素晴らしい作品になりそうでした。ぜひ何かの機会にこの舞台が実現することを願っています」

福津氏が今度こそと意気込んだ「たけしの挑戦状2」だが,運悪くタイトーの社内事情が大きく変化し,そのとき動いていたすべてのプロジェクトが,いったん白紙に戻されることになってしまった。「たけしの挑戦状2」も例外ではなかった。

「これが本当にもったいない話で……。たけしさんはすごくやる気でしたし,マイクロソフトも開発資金を肩代わりするとまで言ってくれたんです。それでもタイトーさんが動かなくて,結局ライセンスだけ出してもらって,ハドソンさんが開発を担当するという話になりました。

でも一度仕切り直しになったせいで,今度はたけしさんが『やらない』と言い始めて,結局立ち消えになってしまったんです。もし実現していたら,さすがにいい意味で話題になってくれたでしょうね。ハード的な制約もかなり少なくなっていましたから」

「たけしの挑戦状2」は,どんなゲームになるはずだったのだろうか。

「たけしさんと『2』について話したのは2回ほどでしたが,また『やりたいことがあるんだ』と話されていて,頭の中には明確な形があったようです。最後に宝を見つけるところは1作めと同じでしたが,『とにかく“逃げる”んだ。街中を逃げる。自分のあらゆる能力を使って逃げるゲームを作りたい』と。発想が映画的なんですよね。追われているシーンから始まって,何に追われているのかすら分からないんだけれども,次第に分かってくる……といった説明をしてくださいました」

「たけしの挑戦状」のときと同じように,たけしさんはさまざまなアイデアを出したそうだ。

「たけしさんは数学がお好きなので『太陽の光が入ってくる角度を三角関数で解き明かす』といった,数学的な考え方を駆使して解くパズルといったネタを出していましたね。

笑いの部分もかなり考えられていて,ゴミ集積所に隠れているところに収集車が来てゴミ袋を持っていってしまい,隠れるところがなくなったみたいなシーンを入れたいとか。

あとは逃げる手段の1つに変装を用意して,その雰囲気によってストーリーが変わるというアイデアもありました。

私も『作るのが大変そうだな』と思う半面,『Xboxという新しいプラットフォームなら,実現できるかもしれない』と考えていましたから,話が立ち消えになってしまったのはすごく残念でした」

|

興味のあるものは何でも

筆者は今回の取材にあたって福津氏の経歴を調べたのだが,ゲーム業界での仕事は「たけしの挑戦状」を最後に見つけることができなかった。そこから今まで,福津氏は何をしていたのだろうか。

「ノバが主にナムコのゲーム開発を請け負うようになっていったので,ほかのパブリッシャとの仕事をしやすくするために,メンバーを共有する新会社のクエストを設立しました。子会社ではなく,兄弟会社というイメージですね。代表は私が務めました。

余談ですが,クエストは『ドラゴンクエスト』の開発会社と誤解されたり,PCゲームの『銀河英雄伝説』を開発した同名の会社と間違えられたりしました」

現在のクエストは,福津氏の個人会社になっている。

「プログラマーやデザイナーを抱えてゲーム開発をしていたわけですが,会社経営を続けるのはいろいろ大変なんです」

前編から読んでいただいている人には分かっていただけるかと思うが,福津氏はフットワークが軽く,次々と新しい場所へと移っていく生き方を送ってきた。「代表」という場所は居心地が悪いのかもしれない。

福津氏の活動は,ビデオゲーム開発にとどまらず,多岐におよんでいく。その中には,宴会や結婚式の2次会などで余興として行われるパーティーゲームのプロデュースもあったとのこと。

「“ゲーム”と呼ばれる,ありとあらゆるものを作ってみたかったんです。パーティーゲームは,司会も自分で務めていました。ほかの人に任せると,うまくいかないことがあるんですよね。

ほかにも,興味のあるものは何でもやってみるスタンスでした。学研とのつながりで,技術系の編集部からExcelマクロの解説書執筆を依頼されたり,学習雑誌『科学』と『学習』の教材付録を作ったり。そうした付録の中には,学習内容を歌で覚えるためのカセットテープもあって,その作曲もしました。そうそう,『たけしの挑戦状』のカラオケでは5曲くらい歌えますが,あれも全部私の作曲です」

そうした活動の中には,公益財団法人や,当時の人気テレビ番組に納入するゲームの企画も含まれていた。

「科学技術館や,テレビ番組『関口宏の東京フレンドパーク』で使われたゲームを企画したこともありました。後者に関しては,私の後輩が番組のディレクターだったんです。いろんなことを『できませんか?』と頼まれて,『じゃあ,やろう』と引き受けました。

細かい部分の記憶はあいまいなのですが,画面に大きな一本の木が表示され,そこになったリンゴの実を,プレイヤーが弓矢で射落とすという内容だったと思います。

私が企画し,開発会社を探したところケイブさんが見つかって,プログラミングとグラフィックスをお願いしました」

|

もちろん,福津氏自身から企画を立ち上げることもあった。変わったところでは,野球の評価指標である「ベースボールレイティング」(以下,BBR)がある。打率や防御率といった単純な成績とは違い,“勝利への貢献度”を数値化するものだ。

「例えば,一口に完投といっても,1対0の試合で完投したピッチャーと,10対0の試合で完投したピッチャーでは,評価が変わってくるはずです。プロ野球の試合後のインタビューで,よく選手が自己採点を求められますが,そういったものを客観的に評価できるシステムを作りたいと考えたんです」

企画のヒントになったのは,1990年代後半にアメリカでヒットし,今なお多くの人が遊んでいる「ファンタジーベースボール」だった。このゲームは,プレイヤーが一定のルールのもとに実在のプロ野球選手で自分のチームを編成し,各選手が現実の試合でホームランを打ったら何ポイント,打点を挙げたら何ポイントといったように,成績をポイントに変換してチームの総合成績などを競うものだ。

「BBRはそういった加点式のシステムではなく,100点満点中の何点という評価ができるシステムにしたかったんです。それでマスコミに展開すれば,毎日のニュースで『今日,一番BBRが高かった選手は誰々』みたいに報道されて面白いかなと」

そして実際にBBRを作り上げた福津氏がさまざまな企業にプレゼンしたところ,インターネットサービスを手がける会社,ASJから声がかかった。

「『BBRを展開したいので,ぜひ来てくれ』と,執行役員という形で迎えられました。ですが,BBRのシステムだけを売るのは,どうもうまくいかなかったんです。テレビ東京さんが実際に使ってくださった時期もあったんですけどね」

そこで福津氏が思いついたのが,「ファンタジーベースボール」とBBRを掛け合わせることだった。それが2006年に登場したブラウザゲーム「ドリームベースボール」だ。

「『ドリームベースボール』は,いわば『ファンタジーベースボール』の日本版ですが,BBRによって選手の活躍を評価し,100点満点で点数を付けていました。世間的にはあまり目立ちませんでしたが,育成要素のある選手のカードを販売したことにより,収益も良かったんです。カードを育成する要素のあるブラウザゲームは,当時まだ珍しかったかもしれません。

言ってみれば,最初はゲームと関係なかったBBRを作ったことによって,再びビデオゲーム開発に携わるようになったというわけですね」

「ドリームベースボール」は2020年まで続くロングセラータイトルとなったが,「もう1本何かできないか」というASJの依頼を受け,福津氏はブラウザゲーム「時空覇王伝 〜The story of chrono heroes.〜」を企画した。

「『ドリームベースボール』では,NPB(日本野球機構)にけっこうな額の権利料を払っていたので,新たに作るゲームはそういったものが発生しないものにしてほしいという条件でした。それで,古今東西の英雄を登場させることにしたんです。

『時空覇王伝』は2012年にスタートして,今も続いていますが,私自身はその後ASJから離れて,自分の会社に戻っています」

「勉強しなさい」ではなく「ゲームしなさい」

福津氏は今も,新しい仕事に意欲的だ。

「ゲームは未だに大好きですし,新しいゲームの企画,それも今までにないシステムのアイデアがあるんです。ジャンルと言ってもいいかもしれません。私も長くゲームに携わってきて,新ジャンルと呼べるようなものを思いつくことはほとんどなかったので,ぜひ実現したいと思っています。

ただ,お話ししてきた通り,ゲーム業界から少し離れた時期があり,その後ブラウザゲームしか作っていないので,どこに企画を持っていけば実現できるだろうか……と考えているところです」

そのシステムは,強いていえばリアルタイムストラテジーに似ているが,ターン制にしても十分楽しめ,さらなるアレンジも可能だという。

「そのシステム中心で考えています。それを使って三国志のゲームを作ってもいいし,アクションゲームを作ってもいい。eスポーツの競技として使うゲームにも応用できる。規模も,小さいものから大きなものまで対応できますが,大きな会社の協力を得られれば,1つのシステムでいろいろなゲームを作れると思います。

その意味では,海外の会社でやるほうがいいのかなとも思いますが,さすがにつてがない。成功するかどうかは分かりませんが,ほかにはないものですし,私の年齢を考えても,これからどれだけ企画を形にできるだろうかと思うところがあるので,ぜひ実現したいですね」

そして,福津氏はボードゲーム作りにもチャレンジしてみたいそうだ。これにはちょっとした家族のエピソードが関係している。

「もともとボードゲームが好きだったのに,仕事ではボードゲームを作ったことがないんです。私の子どももゲーム全般が好きなんですが,高校時代の,とある課題で,経済学をベースにしたボードゲームを作りました。それを見て,私も小中時代にボードゲームを作ったことを思い出し,1つは作ってみたいと。」

やはり親子,ゲーム好きの血は争えないと思ったが……。

「私が好きな仕事だけしていて生活が安定しなかったので,小学校高学年だった息子から『好きなことをやるのはいいけど,儲けてからにしてよ』と説教されたことがあります(笑)」

では福津氏の奥様は,「好きなことだけで生計を立てる」ことをどう思っていたのだろうか。

「趣味がけっこう似ているので,例えばパーティーゲームを手がけていたときも一緒にやってくれました。内心,『しょうがない』と付き合ってくれたのでしょう。『もっと儲けてくれるはずだったのに。失敗した』と思っていたかもしれませんね(笑)」

なお,福津家は,息子さんにとことんゲームを遊ばせたそうだ。

「『勉強しなさい』ではなく,『ゲームしなさい』と言っていました。仕事の関係で,家には当時現役だったゲーム機すべてと,非常に多くのソフトがありましたので,半ば強制的にどんどんやらせていました。

そうしたら,あまりゲームを遊ばなくなった(笑)。ただゲーム自体は今も好きで,遊ぶときは遊びます。おそらく,ゲームとの正しい距離感を保てるようになったんでしょう」

何ともユニークな教育方針だが,単純に「ゲームを遊べ」ということではない。

「今の子どもたちはスマートフォンなどでゲームに親しんでいますが,もっとボードゲームで遊んだほうがいいと考えています。それも『モノポリー』など,頭を使うものがいいですね。

アメリカの上流階級の子ども達は,不動産投資ゲームの『モノポリー』や,ホテルチェーン統合合併ゲームの『アクワイア』を遊ぶんです。そういったゲームを遊ぶことが,大人になってから起業したり,物事をビジネス的に考えたりといったことにつながるのではないかと感じています。

一方,日本のボードゲームは,ルーレットを回し,動いた先で何が起きるかという運頼みのゲーム,いわばギャンブルゲームが長らく主流となっていました。そこから起業家精神が生まれることは難しいと思います。

私は以前から,『なぜ日本人がこんなにも成長できなくなったのか』ということについて考えているんですが,それはゲームのせいもあると思います」

実際,福津氏が息子さんに遊ばせていたゲームも,「アクワイア」をはじめとした頭を使うものが多かった。「ゲームしなさい」にも,困難な問題を解決する能力を鍛えるという目的があったのだろう。

やってきた仕事は,全部私自身が好きなこと

常に新しい仕事,新しい世界を追い求めてきた福津氏だが,中学2年生のとき,ジョン・コルトレーンによって洗礼を受けたジャズは,今なお続けている。1999年,39歳だった福津氏は,世界的な音楽イベント,モントルー・ジャズフェスティバルのアマチュア枠に,社会人ビッグバンド,Lee Sarah Special Bigbandの一員として出演した。

|

「そのバンドのピアニストは大学時代からの友人で,『たけしの挑戦状』の開発時に私の曲をアレンジしてくれた松永加津子さんです。早稲田大学ハイソサエティオーケストラの関係者にも,優れたミュージシャンが多数います。『BATTLE JAZZ BIG BAND』を主宰していたアルト・サックスの吉田 治さんは,サザンオールスターズやDREAMS COME TRUEのバックバンドも務めていました。ピアニスト・編曲者・バンド主宰者の守屋純子さんは,2005年にジャズの本場アメリカで,『セロニアス・モンク・ジャズ・インスティチュート』の作曲部門で東洋人初,女性初として1位を獲得しました。

本当に,輝くような音楽の才能の持ち主が身近にいて,学生時代から今まで、ずっと楽しく音楽に接してこれています。

また,音楽分野のみならず,直木賞作家の恩田 陸さんも早稲田大学ハイソサエティオーケストラの後輩の1人です。彼女には,僕の結婚式の招待状を作ってもらいました。

才能にあふれる人達が集まっていたわけですが,私自身は音楽的なところは全然ダメで。だからこそやり続けているのかもしれません。そして私の人生では,音楽を軸にいろんなことがグルグル回っているんですよ」

前編を読んでいただいた人にはお分かりの通り,福津氏は,光栄の襟川陽一氏とも音楽仲間としてのつながりがある。おそらく,今回お話しいただいたエピソード以外にも,音楽仲間に助けられたり,音楽がきっかけで新しい道が開けたりといったことがあったのだろう。

そして,場所や相手を次々と変えながら,好きなことを自由に追求し,素晴らしい作品を生み出す福津氏の生き方こそが,ジャズのセッションのようにも感じられる。

同じシリーズのタイトルを作り続ける“職人”が多いゲームクリエイターの中で,福津氏の“振れ幅”の大きさは珍しい。「三國志」「たけしの挑戦状」という,ゲーム史に残るタイトルを手がけた経歴を,むしろ隠そうとしているかのようにも感じる。

「やっぱり,好きなこと,そのときに興味のあることをやりたかったんですよね。一度名前が世に出てしまうと,そのイメージが付きまとってしまい,その後の仕事がやりづらくなることもありますし。“問題なく暮らせるのなら,好きなことをやっていたほうが面白い”というスタンスでやってきました。

例えば,『三國志』のロイヤリティがチャラになって,損はしているんですが,それがもし今あったとしても何だろうな……とも思いますし,後悔もしていません。過去の仕事ですから。

それよりも,今のように,新しいシステムのアイデアとか,ボードゲームの企画を考えていることのほうが楽しいです」

評価基準は「自分が面白い,楽しいと思うかどうか」なのだから,プロジェクトの規模や自身の役割,経験の有無は関係ない。仕事の思い出を語る福津氏から,それがよく伝わってきた。

「自分が司会をするパーティーが盛り上がったときは,すごく達成感がありました。その場その場の仕切りが重要な刹那的な仕事で,緻密な作業の積み重ねであるゲーム開発とは正反対なんですが,どちらも楽しいんです。

そして,それまでやったことがないようなことを頼まれるのも楽しい。Excelのマクロの解説書を頼まれたときも,マクロなんてほとんど使ってませんでしたからね。それを調べる過程も楽しかった。

私がやってきた仕事は,全部私自身が好きなことなんですよ」

好きなことだけで生きていくのは難しい。福津氏も自身の半生を奇跡的だと語っているが,氏の話を聞いていた筆者には,必然であったように思える。

福津氏は本当に「好きなこと」だけを追い求め,それ以外のものに執着してこなかった。新卒で入った学研を半年で辞め,三國志の権利も手放し,執行役員として迎えられたASJも離れている。いずれも他人が羨むような立場だが,そこにしがみつかなかったからこそ,好きなことだけをしてこられた。言い方を変えれば,福津氏の「好き」の度合いは,常人の域を遙かに超えたものなのだろう。

思えば「たけしの挑戦状」も,主人公が会社を辞め,離婚するという“今あるものを手放す”ことをしないと,宝が眠る島にはたどり着けないゲームだった。福津氏は離婚こそしていないが,筆者は福津氏の生き方をそこに重ね,何か運命的なものを感じてしまう。

前述したように,福津氏は60歳になった現在も,前例のないゲームシステムのアイデアを生み出し,ボードゲームという新たな世界へと踏み出している。同い年の筆者は,その成功を願ってやまない。

|

著者紹介:黒川文雄

1960年東京都生まれ。音楽や映画・映像ビジネスのほか,セガ,コナミデジタルエンタテインメント,ブシロードといった企業でゲームビジネスに携わる。

現在はジェミニエンタテインメント代表取締役と黒川メディアコンテンツ研究所・所長を務め,メディアアコンテンツ研究家としても活動し,エンタテインメント系勉強会の黒川塾を主宰。

プロデュース作品に「ANA747 FOREVER」「ATARI GAME OVER」(映像)「アルテイル」(オンラインゲーム),大手パブリッシャーとの協業コンテンツ等多数。オンラインサロン黒川塾も開設

- この記事のURL: