���٥��

��CEDEC 2019�ϥ���������θ���ˤ�����ֿ���Ū�������פȤϡ��إ����ɥ饤�֤�QA���˥�����롤�ָ����벽�פν�����

|

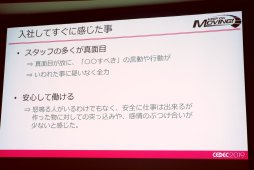

���ֱ��Ԥä��Τϡ��إ����ɥ饤�֤�QA���˥��Ǥ���������§���������2018ǯ�˥إ����ɥ饤�֤�ž�������������ΤȤ��ˡְ¿�����Ư���뿦��Ǥ���פȴ������Τ��Ȥ�����

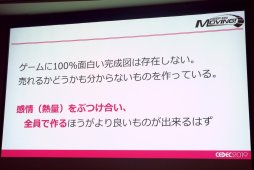

�����������Ĥä��ꤹ��ͤ����ʤ��Τǰ����˻Ż����Ǥ�������ǡ�����ʪ���Ф��Ƥΰո��ʥĥå��ߡˤ䡤�Ż���δ���Τ֤Ĥ��礤��ޤ������ʤ��ȴ�����줿��������ˤϡ����������100�����ʤ�Ȥ�������Ϥʤ��Τ����顤��äȴ����Ǯ�̡ˤ�֤Ĥ��礤�������Ǻ����������ɤ���Τ��Ǥ���Ϥ������ȿ��Ļ�Ϲͤ����Ȥ�����

|

|

|

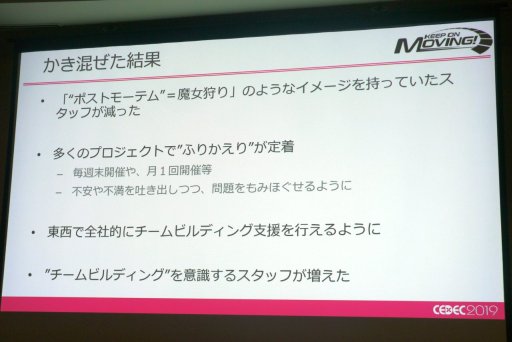

�����Τ���ˤ�����֤δط��䡤�ȿ����Τ�Τβ�����ɬ�פ��������ͤ������Ļ�ϡ��Ż���˵�餵�ޤ��ޤ�����˼���ġ�����������ǡ��ץ��������Ƚ�λ��ο����֤��Ԥ����Ȥν������ˤĤ��Ƥιֱ�����ǹԤ��ʤɡ�����Ū�ʳ�ư��Ÿ�������η�̡�ž������鷺��3����ǥݥ��ȥ⡼�ƥ�ʥץ��������Ƚ�λ��ο����֤��ˤΥե�����ơ�������ȯ����¥�����ä�ή������������������ݡ��Ȥ��뤳�ȡˤ�Ǥ�����褦�ˤʤä��Ȥ�����

���ݥ��ȥ⡼�ƥ�ˤĤ��ơ��������Ǥ���ɵڤ�����������ɤǤϤʤ����Ȥ�������ä����������������ץ��������Ȥ�ʤ�ʤ���ο����֤꤬���塣������ӥ�ǥ���ռ����륹���åդ�������ʤɤ����̤�����줿��������

|

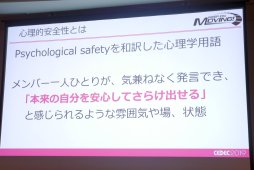

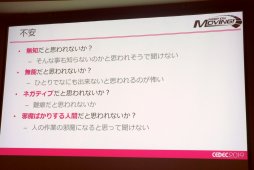

������Ū�������Ȥϡ����å��С�������ͤʤ�ȯ���Ǥ����������μ�ʬ��¿����Ƥ��餱�Ф���פȴ�������ʷ�ϵ����Τ��Ȥ��������ï�ˤǤ�и�������Ȼפ�������Ĥλ��ϲ����Ȱ�̤������ʤ�ΤǤ��롣̵�Ρ�̵ǽ�Ȼפ�줿���ʤ����ץ��������ȤοʹԤ��˳�����ͥ��ƥ��֤ʰո���Ф��ʹ֤��Ȼפ�줿���ʤ��ġĤȤ��ä��¤����뤫�����

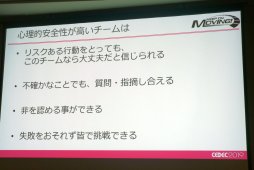

������������Ū���������⤱��С��ԳΤ��ʤ��ȤǤ���䡦��Ŧ�����������ǧ�ᡤ���Ԥ줺ĩ��Ǥ��롣������������Ū���������⤤����С����ʤ��äƤ���Ȥ����櫓�ǤϤʤ���������ؤο��꤬����Τǡ��¿����ƥꥹ���������롣���Ļ�ϡ������������֤�֤���ߤ��ܻؤ����¿����ƻ¤�礨��פ�ɽ�����Ƥ�����������������Ǥ���뤿�ᡤ��������Ŧ��Ԥ����ߤ����������ᤷ�Ƥ������Υ�ޤʤ������ޥ�Ȥ�����ꡤ��ߤ��ܻؤ����ꥨ��������Ư�����Ȥ������������

|

|

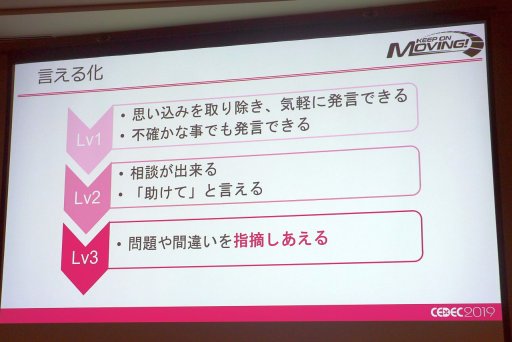

���Ǥϡ�����Ū�����������ˤϤɤ�����Ф������Ȥ����ȡ��ָ����벽���ο�ʤ�ɬ�פ��Ȥ����������벽�ϡֻפ����ߤ�����������ڤ�ȯ���Ǥ��롣�ԳΤ��ʤ��ȤǤ�ȯ���Ǥ���סֿ����Ұ���٥ƥ��ζ��̤ʤ����̤��Ǥ��������������ס������ְ㤤��ߤ��˻�Ŧ��������פȤ��ä�3�ʳ�����ʤäƤ��ꡤ�����ʤ�뤳�Ȥ�����Ū�������ι⤵�ˤĤʤ��äƤ�����

|

|

|

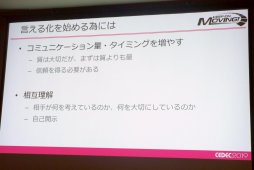

���������ָ����벽��䤷�ʤ��פ��������С�¨�¤˿���Ū���������ޤ�ġĤʤɤȤ�����ΤǤϤʤ��������벽��ʤ��ˤϡ������Τꡤ��ʬ���ΤäƤ�餦���Ȥ�ɬ�פ������ߥ�˥����������̤����䤷���ä������Ƥ�餤�䤹�������ߥ����䤷�ƿ����������롣�����ơ���꤬����ͤ������ڤˤ��Ƥ��뤫����������˼�ʬ�����̤⤵�餱�Ф����Ȥˤ�äơ������벽���������Ȥ���Ȥ�����

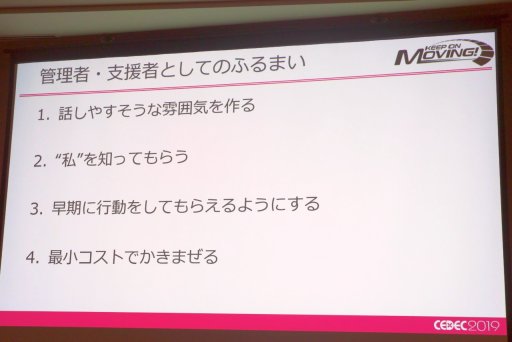

�����꤬���ʤΤ������ߥ�˥��������Τ�������̤ξ���ߤ���褦�ʼ���Ȥߤ������������û�����֤Ǥ⡤���ޤ���ä������Ƥ����ۤ���ͭ���ȤΤ��ȡ��������������벽��ʤ������ԡ��ٱ�ԤȤ��Ƥϡ��ʲ���4�ĤΥݥ���Ȥ�������ɤ��Τ��Ȥ�����

|

���ä��䤹������ʷ�ϵ�����

����꤬�ä������Τ��ԤĤΤǤϤʤ�����ʬ�����ä������˹Ԥ���

�������̤�����ʤ��äˤ���Ф����ΤˡפȤ����ͤ����ǤϤʤ����äˤ����ʤ��ͤȤ⥳�ߥ�˥�������뤿�ᡤ���Ҥ�ʬ�Dz�����Τ���

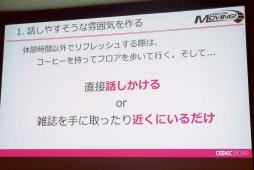

����������ե�å���ΤȤ��˥����ҡ�����äƥե������⤭�����˻��֤�����褦�ʤ�ľ���ä�������˻�������ʤ��ǻ�����ɤ�ʤɤ��롣���ߥ�˥��������������Ȱյ������ꡤ�ٷƤȤ��ƥ��å�������Τ��ɤ��Ȥ���������ȡ������ʤ����äΤʤ����������Τ뤳�Ȥ��Ǥ������̤����������줿�ꤹ��Ȥ��ä����̤��夬�ä��ȤΤ��ȡ�

|

|

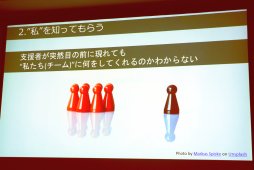

����ʬ���ΤäƤ�餦

����ʬ�ϲ����Ǥ��뤫���ɤΤ褦�ʿʹ֤Ǥ��뤫���ΤäƤ�餦��

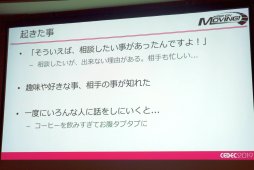

����꤫�餹��ȼ�ʬ���������줿��ʪ�Ǥ��ꡤ�ץ��������ȤˤɤΤ褦�ʹ���Ǥ��뤫����Ƥ��ʤ�����������Τ���ˤϡ�������Ф��ƤǤ��äƤ⡤�ֱ�ʤɤ��ޤ��ޤʵ����ª���Ƽ��ʾҲ�ʼ�ʬ������Ǥ��뤫���ԡ���ˤ�Τ�ͭ���ȤΤ��ȡ�

|

|

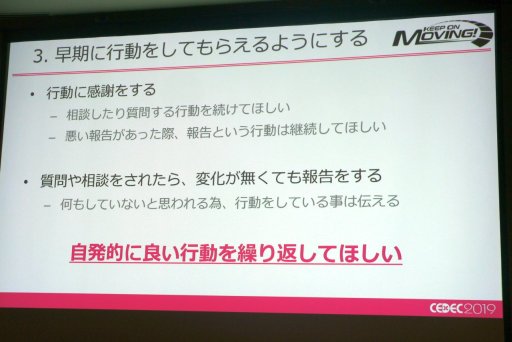

������˹�ư���Ƥ�館��褦�ˤ���

�����̤���𡤼�������˼�������褦�ˤ��롣

���������꤬�����ä����Ǥ⡤������к����줿�����ɤ�����������Τ���ˤϡ��������̤Ȥ��ä���ư���Τ�Τ˴��դ��뤳�Ȥ�ɬ�פ�����꤬�������塼���ٱ�ʤɤΰ�������äƤ�����硤�����Ǽ�ʬ���ܤäƤ��ޤä��ΤǤ���𤷤Ť餯�ʤäƤ��ޤ���������ϡ�������Ƥ��줿���ȼ��Τդ��뤳�Ȥˤ�ꡤ�����³��������夲�Ƥ���롣

���������ʬ�������³����Τ����פ�����������̤�������塤�������Ѳ����Ƥ��ʤ��Ⱥ��٤Υ����Ȥ���Ť餤��Τ���������Ǥ�־������Ѥ�äƤ��ʤ��פ��Ȥ��ä���ô���Ԥ����̤��˹Ԥä����Ժߤ��ä��ʤɡˤ��Ȥǿ����������Ȥ�����

|

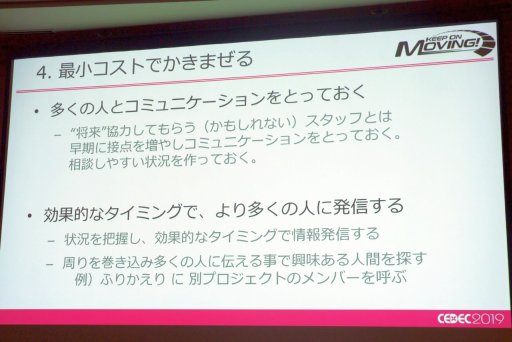

���Ǿ������ȤǤ����ޤ���

�������Ǥ����Ȥ����ޤ���ɤȤϡ��������Ѳ������ƿ�Ʊ�ΤΥ��ߥ�˥���������פ뤳�ȡ�ͽ�ᡤ���Ϥ��Ƥ�館�����ʥ����åդ����������䤹���Ȥˤ�ꡤ���̤��䤹����������Ф��������ơ�����Ū�ʥ����ߥǾ����¿���οͤ������뤳�Ȥˤ�ꡤ��̣�Τ���ʹ֤�õ���ġĤȤ��ä�����Ȥߤˤ�ꡤ���ʤ������ȤǶ����������ۤ��夲�뤳�Ȥ��Ǥ��롣

|

���ȿ����Τ�Τ��礭�ʥץ��������Ȥ�ª���������ǥ����Ǥ���Ķ�����Ф������Ȥϡ�100��ʾ�Υ���������߽Ф���ư�ϤȤʤ롣�ȤϤ������ʹ֤ϤǤ��뤳�Ȥ����Ǥ��ʤ����������ʤ��Ѳ����뤳�Ȥ�Ǥ��ʤ��������餳�������ޤ�ʥ��ߥ�˥��������䡤���Ȥδط����ۤˤ�äơ��Ѳ��μ��ޤ��Ƥ������Ȥ����ڤ������Ļ�ϡ����������ڤóݤ�����³���Ƥ������ȼ��ּԤ˸ƤӤ������ֱ��������ä���

�إ����ɥ饤�� ����������

4Gamer���CEDEC 2019�״�Ϣ����

- �������URL��