連載

意外なところにゲーム人 第1回:大学の講義で使われる「respon」をアーケードゲームのノウハウで作り上げた森田真基氏

|

ゲームに対する偏見がいまだに根強い一方で,ゲームデザインを教育やビジネスの課題解決に活かす動き(ゲーミフィケーション)が活発化している。それにつれて,ゲーム開発会社での経験を生かし,他業種で活躍する人も目立つようになった。

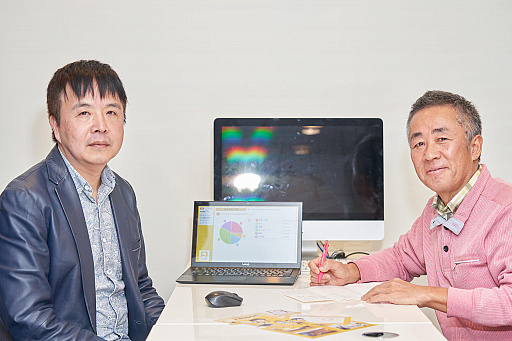

この連載では,かつてナムコやコーエー(いずれも当時)でゲーム開発に携わり,現在はゲーミフィケーションデザイナーとして活躍している岸本好弘氏とともに,ゲーム作りのノウハウをゲーム以外の業種で活かし,働いている人を取材していく。

|

|

ゲーム業界での仕事や転職のきっかけ,「respon」にゲーム開発のノウハウがどうやって生かされているのかなどを語ってもらったので,じっくりと読み進めてほしい。

セガAM1研で身に付けたノウハウを教育支援ソフトに

森田氏は,初代「Virtua Fighter」に衝撃を受け,1994年にセガ・エンタープライゼス(現セガゲームス)に入社した。配属希望はVirtua Fighterをはじめとする3Dグラフィックスのアーケードゲームを開発していたAM2研だったが,配属されたのは当時主に占いゲーム機やパズルゲームなどを手がけていたAM1研だった。

希望が叶わなかったとはいえ,AM1研ではいい経験ができたという。AM2研に比べて短いスパンで開発するタイトルが多かったため,何タイトルものゲームで企画から開発,ロケテスト,そしてリリースと,すべてのフェーズを経験できたことが,今でもさまざまな形で活きているそうだ。

|

その後森田氏は,アーケードゲームだけでなくコンシューマゲームの開発にも携わるようになるのだが,転機となったのは2004年に発売されたPlayStation 2用ソフト「どろろ」の開発だった。もともと原作の漫画「どろろ」が大好きだった森田氏は,潤沢な予算が与えられたこのプロジェクトを終えたとき,「今後これ以上贅沢なゲーム開発はできないだろう」と満足してしまったのである。

そこで森田氏は,ゲーム業界以外で働こうと転職活動を始めた。その頃はちょうどGoogleマップのサービスが始まった時期で,森田氏は「マップが滑らかにスクロールするというゲーム的なことが,ブラウザ上でできる!」と衝撃を受け,Webに関連する仕事に興味を持ったとのこと。

結果として,森田氏はインターネット接続サービス「ASAHIネット」を主幹業務とする朝日ネットに入社するのだが,そのきっかけは個人で運営していたPC-6001用3Dシューティングゲームの攻略サイトだった。このサイトを通じて知り合ったそのシューティングゲームの開発者が朝日ネットの創業者で,そのつてで入社できたのだ。

森田氏が入社した2006年1月の朝日ネットは新規事業を立ち上げようとしており,その1つに教育支援サービスがあった。

開発途中のそれを見た森田氏は「内容は悪くないが,見せ方がよくない」と考え,ベースとなるプログラムはそのままに,ゲーム開発のノウハウを応用して機能を絞り込んだり,ユーザインタフェースをデザインし直したりと,手を加えていったとのこと。それが現在までサービスが続いている「manaba」だ。

森田氏:

ボタンがいっぱいあると,どれから使っていいのか悩むことがありますよね。あえて機能を少なくした方が,結果的に使いやすくなることが多いんです。機能を絞り込むと,マニュアル作成やサポートのコスト,開発リソースが一気に下がるというメリットもあります。とくにセガ時代のように開発リソースが大きい会社ではなかったので,そうした引き算の考え方でやっています。

岸本氏:

大きなコストをかけて内容から見直すのではなく,少ないコストで見た目やユーザインタフェースを改善し,お客様にパッと見で「楽しそう。分かりやすそう。やってみたい」というポジティブな印象を与える手法も,ゲーム開発者のノウハウです。

|

これはゲームショウなどで,ゲームメーカーが新作ソフトのロゴやキャラクターイラストが入った紙バッグを配布して宣伝することにヒントを得たという。当時の朝日ネット社内でそんなことをやっている人はいなかったため,手配や搬入まで森田氏が一人でやるハメになってしまったが,結果は大成功で,イベントに訪れた人は皆「manaba」のバッグを持って帰り,それを見た人からの問い合わせも多かったという。

岸本氏:

最初にロゴを作るのは,ゲーム業界的な発想ですね。僕も開発者時代はそうでした。最初にロゴを作ることで,開発メンバーの意志が統一できるというか,作るもののイメージがつかめるんです。

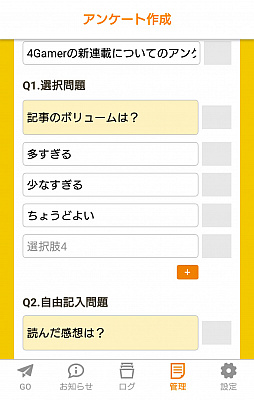

「manaba」の「出席確認・アンケート機能」だけを独立させた「respon」

manabaは数多くの大学で採用されて成功を収めたのだが,森田氏に再び転機が訪れたのは,manabaのサブシステムとして開発したフィーチャーフォン向けの出席確認・アンケート機能が,実際に東洋大学の講義で使われている現場を見たときだった。

500人の学生が出席するその講義では,開始からしばらくすると,先生が黒板に出席確認用のキーナンバーを書き始める。キーナンバーは一定時間後に先生が消してしまうので,それまでに学生がフィーチャーフォンのブラウザからその数字を入力すれば講義に出席したことになるのだが,先生は「このキーナンバーを入力して」といったことは一切言わず,授業も中断しない。さらに言えば,PCも使っていない。黒板にチョークでナンバーを書いただけで,500人の学生の出席確認をしてしまったのだ。

森田氏:

そこで,出席確認・アンケート機能だけを独立させたサービスを作れば面白いのではないかと考えたわけですが,それがスマートフォン台頭の時期と重なって,responの企画がスタートしたんです。

森田氏が説明したように,responの主な機能は,出席管理とアンケートだが,いずれも教室の中でリアルタイムに使われることを想定している。そのプロトタイプの実地テストは,森田氏いわく「アーケードゲームのロケテストと同じ」で「長い道のりだったが,結局ここに落ち着いたか」という感慨を抱いたという。

|

|

また,ビジネスの場を広げることを考え,学校だけでなく企業の研修やイベント向けに展開すべく,東京ゲームショウ2016に出展したとのことだ。

responの公式サイトや公式Twitterアカウントには,女性のマスコットキャラが登場するが,これは東京ゲームショウ出展にあたり,認知度を高めるため急遽用意したものだという。

彼女の名前は,前述した東洋大学の先生にちなんで「小泉先生」。イラストを描いているのは,中学校用英語教科書「NEW HORIZON」のキャラクターである“エレン先生”ことエレン・ベーカーを生み出した電柱棒氏だが,そのきっかけは氏がASAHIネットのユーザーだったからとのことだ。

|

森田氏:

ちなみにresponの現在のデザインは,PC雑誌「I/O」のイラストやビスケット「たべっ子どうぶつ」のパッケージイラストなどを手がけたイラストレーター・はらJINさんの娘さんにお願いしました。

私ははらJINさんの足跡を追うファンサイトも運営していたんですが,その縁でご家族の方と知り合ったんです。

こういった,昔から好きだったものや知り合った人との縁は,できるだけ長く続けるよう意識しています。

さて,小泉先生起用の効果があったのか,responは東京ゲームショウ出展をきっかけに, 大手企業とイベント向けの販売を始めている。

また直近の事例では,CEDEC 2018とCEDEC+KYUSHU 2018で行われた各セッションの聴講者アンケートにも採用された。

使う人を楽しませたい,喜ばせたい

森田氏がresponのようなシステムを作ろうと考えたきっかけの1つは,「自分が大学に入ったとき,嬉しかったから」だという。しかし,「勉強する時間が与えられるのは幸せなことだ」と思えるのは,大学を卒業した後になることが多い。そこで森田氏は,現役の学生が楽しく勉強できるような仕組みを作れないかと考えたのだ。

実際,responを導入した大学では,それまで講義に対する関心が薄かった学生もアンケートに参加したり,ほかの学生の回答に興味を持ったりするようになっているとのこと。

森田氏:

それまで知らなかった新しいことに出会うと,どんな人でも目を輝かせる,面白いと感じる,というプリミティブな部分を信じたいんです。だから学生に「responが面白いから講義に出てみよう,せっかくだからアンケートに参加してみよう」と思ってもらえるようなものを目指したんです。

岸本氏:

ゲーミフィケーションは,モチベーションの低い人たちに有効な手法です。彼らの大半は,何らかのつまずきが原因で,本来持っているはずのやる気を失っているだけで,そのやる気をアップさせるきっかけとなるのががゲーミフィケーションです。

ちなみにゲーミフィケーションは,その事柄に対してモチベーションが高い人たちにとっては,余計なものになってしまうこともあります。

また,manabaが「教育」を前面に押し出したのに対し,responはもっとシンプルな“道具”としての側面を打ち出しているとのこと。森田氏自身はresponをエンターテイメントとして捉えているそうだ。

森田氏:

画面にタッチして人の意見を読むという行為は,スマホならではのもの。このプリミティブな感覚は誰もが面白いと感じるはずなので,意識してデザインに組み込んでいます。

responのそういった面を感じ取れるのが,このムービーだ。

このように,responでは講義の出席者でアンケートの回答を共有したり,いいと思った回答に星を付けたりできる。

岸本氏によると,これは「能動的参加」「即時フィードバック」「自己表現」といったゲーミフィケーションの手法に当たるそうなのだが,森田氏はゲーミフィケーションという意識はまったくなかったという。

「ここをタッチすると変化が起きて面白い」といったプリミティブな感覚を刺激することを考えた結果,ゲーミフィケーションになったわけである。

岸本氏:

長年のゲーム開発の経験から,ゲーミフィケーションデザインのコツとして,「能動的参加」「称賛演出」「即時フィードバック」「自己表現」「成長の可視化」「達成可能な目標設定」という6つのキーワードから考える手法を提唱していますが,responはそのうち3つを満たしているわけです。

また,岸本氏はresponの作り方を,アーケードゲームのそれに近いと指摘する。

岸本氏:

アーケードゲームは,実際に面白くなければいけないのは当然として,ゲームセンターでコインを投入してもらうために,1秒か2秒,長くても5秒見ただけで面白そうだと思わせる画面の色使いや,ちょっとした演出が必要なんです。responの鮮やかな色使いの画面デザインは,とてもアーケードゲームっぽくて,学生に面白そう,講義に参加してみようという気にさせるんじゃないでしょうか。

森田氏:

responのデザインには,厳密な厳密なカラースキームがあるんです。それを使えば,誰がデザインしてもresponの画面になる。こういったルール作りも,ゲーム開発から得たノウハウの一つで,今回は「楽しくなる」「ライブ感」をキーワードに,ビタミンカラーを選びました。最近は、カラースキームを知らない方でも,ちゃんとresponっぽい配色の提案資料を作ってくださるんですよね。

そういった積み重ねが,最後にブランドになるんだと思います。

|

responのゲーム的な部分はアップデートされており,今では各講義で最初に出席情報の入力を完了した学生のスマホに,小泉先生が一瞬だけ表示されるようになっている。これが学生には非常に好評で,中には「競技出席部」というTwitterアカウントを作り,1番を取ったスクリーンショットを投稿する学生もいるほどだ。

11/27 メディアデザイン技法

— 東洋大学競技出席部【非公認】 (@respongo) 2018年11月27日

久々の1,2フィニッシュです pic.twitter.com/DCNhRvHEqK

この仕掛けを作った理由は,たまたま見学した授業で,教室のスクリーンに出席の提出状況が表示されているとき,1番を取った学生がガッツポーズを取ったことにあるという。そんなに嬉しいならもっと喜ばせたい,と考えた結果というわけだ。

岸本氏:

森田氏は,responが利用されている現場を何度も見に行き,そこから新しいヒントを得ていますが,これは自身もそうお話しされているように,アーケードゲームのロケテストと同じです。

今はオンラインのβテストや,ログデータの分析といった手法もありますが,やはり生で観察することも大切です。

その一方で森田氏には,responに楽しくなる機能を入れると,主に学校側からクレームが寄せられるのではないか,という不安もあるという。そのため,実装前に学生や教員からヒアリングをするそうだが,最近では「もっと楽しくしてください」という意見が増えているとのこと。

岸本氏:

「もっと楽しく」というのは,重要なキーワードです。ある企業が開発しているMR(Mixed Reality,複合現実)デバイスを使った工場や施設の業務支援システムにはゲーミフィケーションの要素もあって,そのおかげで現場で働いている人のモチベーションがグッと上がったそうです。開発者には「もっと楽しくなりませんか」という要望があったとか。

岸本氏によると,大学にしろ企業にしろ,最初に「ゲームのような」「ゲームで」という話をすると,担当者や責任者から「いや,ゲームでは困るんです」と返ってくるとのこと。

しかしゲームという単語を使わずに,ゲーミフィケーション要素を入れたツールを使ってもらって,実際に学生や働く人のモチベーションが高まったり,効率が上がったりするの見せると,そうした人達もゲームが持つ効果に納得するケースが多いという。

森田氏も,最初にresponを説明するときはゲームという言葉を使わないそうだ。

ノウハウはまだまだたくさんある

森田氏は,いくつも並んだATMの前を横切るのが好きだという。ATMの中には人が前に立つと「いらっしゃいませ」という音声ガイドが流れるものがあるが,横切ったときに「いら,いら,いら,いら……」と連続で聞こえるのが気持ちいいそうだ。

最近は,セブン銀行のATMがお気に入りだという。紙幣の取り出し口が開く時に流れる効果音が,ゲームで宝箱を開けたときのようで,嬉しくなると同時に,「ここにも人を喜ばせる仕掛けを入れられるのか」と感心したとのこと。

森田氏:

セガ時代によくパズルゲームを作っていたからかもしれません。パズルゲームは,本当にパズルを作っちゃダメなんです。「作業することで快感を覚える装置」として作らなければなりません。私がよく例えるのは,梱包用のエアクッションを潰す遊びですね。

岸本氏:

森田氏の思考法は,情報・知識からではなく,自分で面白い,楽しいと感じたことを分析して,次にそれを他人と共有できるものとして作って,人を喜ばせるというものです。

現在のような情報過多な時代では,森田氏のように経験から新しいものを生み出す発想法が必要だと思います。

すべてがresponに活用されているわけではないが,パズルゲーム以外にも,森田氏がアーケードゲーム開発から得たノウハウはたくさんある。

例えば筐体にコインを投入したときの効果音は,ゲームセンターの喧噪の中でもきちんと聞こえる音にするのが鉄則だそうだ。これは誰かが今ゲームを始める──つまり「Virtua Fighter」などの格闘ゲームなら,乱入されることを示す。

また「ダイナマイト刑事」では,ゲームオーバーになると主人公がアイテムをばらまきながら倒れるが,これは「もったいないから,もう一度プレイしたくなる」という心理を突いているそうだ。

また,「ボタンを叩く回数が多いほど,優れたゲーム」というノウハウもあるとのこと。これは「同じ100円を払うなら,やることが多いほうが楽しい」という発想に基づいている。

森田氏:

たいへん昔のゲームで,セガのタイトルでもないのですが,「Qバート」では,主人公が落下して画面外に行ったときに,「ヒュー,グシャッ」という音がするんですよね。音だけで,悲惨なことが起きたことを表現している。最近はあまり見ない表現なので,どこかで使えないか考えています。

スマートフォンでは,振動を使った表現も出てきていますよね。responでコメントや評価が付いたときに振動するような仕掛けを作れば,よりプリミティブな刺激になる可能性があります。

|

森田氏は現在,アンケートへの回答をリアルタイムでランキング表示する機能をresponに追加するべく開発中だが,そこにもユニークな仕掛けがある。

小泉先生がランキングを見ながら「上位争いが激しくなってきました」などといったコメントを発するのだが,そのコメントはランキングの状況を正確に反映したものではなく,ランダムに選ばれているのだという。にもかかわらず,デモを見た人はそのコメントで盛り上がるのだそうだ。

森田氏:

私はよく“騙す”という言葉を使うのですが,それは悪意があるものではなく,「それっぽく見せる」「期待に応える」「驚きを与える」という意味です。そうした刺激を受けた人が,さらに別の行動を取ってくれると,なおいいですね。responでいえば,ほかの人の回答を見たり,「次回もランキングを見てみよう」と思ってもらったり。

ゲームにはそういった刺激の引き出しがたくさんありますから,まだまだ応用できると考えています」

これからもさらに人々を楽しく,やる気にさせる存在になっていくであろう「respon」の将来に期待が高まるところだ。

それでは最後に,岸本氏の森田氏に対するコメントを掲載して,本稿の締めとしよう。

岸本氏:

あるイベントでresponを使うことになって,森田氏から説明を受けたとき,素直に「楽しそう! もっと使ってみたい!」と感じました。その後,森田氏が同業者,しかも近年その数が減っていると思われるアーケードゲームの開発者だったことを知ったのです。

スマホゲームが主流となりつつある現在,大半の若い開発者は森田氏の活用しているプリミティブなアーケードゲームデザインのノウハウを知らないと思います。

ゲームセンターには多くのゲームが並んでいます。その中で自分が開発したゲームをプレイしてもらうためには,画面デザインや色使いを工夫し,パッと見で楽しそう・簡単そうと思ってもらうことが大事です。

そして,その人が上手であろうが下手であろうが,値段相応分の満足感をプレイヤーに与えて,できればもう100円追加投入してもらうために「次はもっと上手に出来そう」という感を持たせること。そういった要素がゲームデザイナーの仕掛けとして実装されたものが,良いアーケードゲームなのです。

森田氏が実践しているもの以外にも,アーケードゲームのノウハウは,さまざまなサービスや商品,特に短時間のものをさらに楽しくする仕掛けとして使えると確信しました。

今回の取材では,森田氏がresponの仕様や今後の追加仕様について語る時のキラキラした表情が印象的でした。開発者が楽しそうに作っているというのは,当たり前のことのようですが,良いサービスやゲームを作り上げる大事なポイントなのです。

|

「respon」公式サイト

- この記事のURL: