イベント

ボードゲーム「This War of Mine: The Board Game」のプレイレポート。大反響を呼んだPC向けサバイバルゲームはどう再現されたのか

ゲームの直接のモデルとなったのは1992年〜1996年のサラエヴォ包囲だが,現在も世界各地ではさまざまな地域紛争が起きており,それを強く想起させる本作の内容は,発売以降,世界的に大きな反響を呼んだ。

|

Kickstarter「This War of Mine: The Board Game」企画ページ

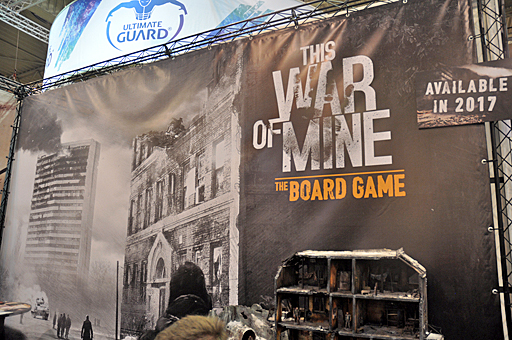

2016年5月11日に掲載した記事でもお伝えしたように,その「This War of Mine」が,Awaken Realmsによってボードゲーム化されると発表された。2016年5月にKickstarterで開始されたクラウドファンディングは,目標額の4万ポンド(約540万円)をはるかに超える62万ポンド(約8378万円)の資金調達に成功し,2017年2月の発売に向けて最終調整に入っているという。

そんな「This War of Mine: The Board Game」がドイツ・エッセンで開催されたボードゲームのイベント「SPIEL’16」で展示されていた。PCゲームファンである4Gamer取材班は,当然ながら試遊してきたので,そのプレイレポートをお届けしたい。

極限状態での人間性が問われる協力型ゲーム

「This War of Mine: The Board Game」の主な舞台となるのは,オリジナルのPCゲームと同様,主人公達が避難してきたシェルターだ。戦争によって荒れ果てたこの避難場所を少しずつ探索,改修して居心地のいいものにすると同時に,外を探索して物資を獲得し,生き残りを図るのが,本作の大きな目標になる。

|

|

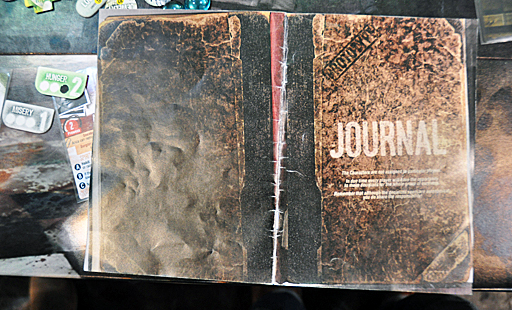

ゲームは,「ジャーナル」と呼ばれる冊子に基づいて進行する。ジャーナルには早朝から食事から夜間の探索まで,1日のさまざまなフェーズが記されており,参加プレイヤーは各フェーズを順番に担当していく。つまりこのゲームでは,プレイヤーは個々のキャラクターを演じるのではなく,彼らの共同体そのものをコントロールすることになるのだ。

|

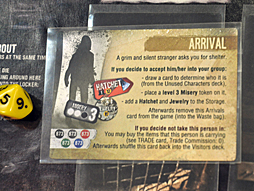

例えば,筆者が担当しているフェーズで「新たなキャラクターが受け入れを求めてやってきた。残存食料が乏しい中,新たな住人を受け入れるべきだろうか?」といったイベントが発生した際,こうした重要な問題は話し合ったほうがいいだろうと思った筆者は,プレイヤー全員の合意のもとで「受け入れる」という決断を下した。

本作ではこのように,各プレイヤーが特定のキャラクターのロールプレイをしないにもかかわらず,避難民が置かれた極限状況を追体験できるようになっているのだ。

|

|

|

進行は,PCゲームを忠実に再現

それぞれのフェーズについて,簡単に説明してみよう。

最初のフェーズである「早朝」では,プレイヤーは「イベントカード」の山札から一番上のカードを引き,そこに書かれた日々の状況を読み上げる。PC版の「This War of Mine」では,日が経つにつれて,紛争の激化や冬の到来などで主人公達の置かれた環境が悪化していくが,そうした状況の推移をこのイベントカードで表しているのだ。

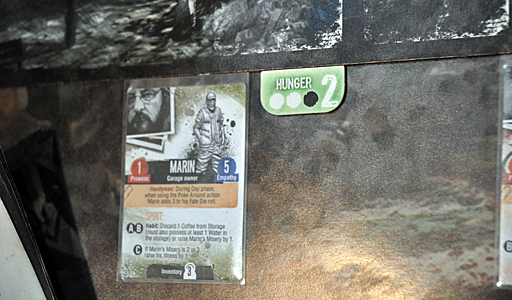

続く「昼間の活動」フェーズでは,シェルターの中を探索して物資を得たり,それらのアイテムを使用してベッドや食料などを作ったりして,キャラクターの生存率を高める。各キャラクターが最大3つのアクションを実行できるため,仲間が多いほうができることは増えるが,その分,食糧事情が厳しくなる。

|

|

その後の「食事」フェーズでは,各キャラクターが水と食料を消費する。将来のために物資を温存したい,あるいはそもそも食べるものがない,といった理由で食事を与えないこともできるが,そうなると「悲嘆」や「空腹」といったカウンターが溜まり,その後の展開に悪影響が出てくる。

こうしたフェーズ進行やリソースマネジメントの方法はオリジナルのPCゲームとほぼ同じなので,ファンならすぐに理解できるだろう。

|

「夕方」フェーズでは,各キャラクターの夜間の過ごし方を決定する。これもオリジナルのPCゲームと同様に,探索のために外出するか,ベットまたは床で眠るか,避難所が襲撃されることに備えて防衛をするか,という選択肢があり,眠らない場合には疲労が溜まる。

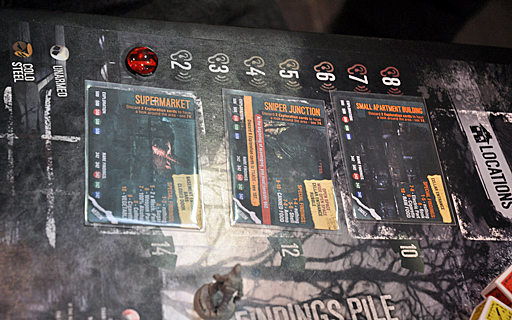

次の「探索」フェーズは,「This War of Mine: The Board Game」の中でも重要な位置を占めており,ここでシェルターを出て,都市に点在する施設を探検することになる。各施設によって危険度や手に入るアイテムが異なっており,また,ボードゲーム版独自のルールとして,探索先が遠,中,近距離に分かれいる。距離が近いほうが,ドローできる「探検カード」の総数が多くなる仕組みだ。

|

|

例えば「探索中に身寄りのない子供に遭遇した。ほかの住民のところまで連れていくべきか,それとも放っておくか」というイベントでは,子供を案内したぶん,探索時間が失われ,数枚の探検カードを捨てなければならなくなる。ちなみに,子供の世話をしてもゲーム上のメリットはないため,ここで問われているのはプレイヤーの良心だ。

また,探索の際には騒音に気をつけることも重要になる。探検カードの中には,「騒音トークン」を増減させるものがあり,この値が高いとほかのシェルターの住民の妨害に会いやすくなり,場合によっては敵対的な住民との戦闘が起こる。

PCゲームでは,キャラクターが他人の住居にこっそりと侵入して物資を略奪できたが,そうした場面をこの騒音トークンで表現しているといえそうだ。

|

探索が成功に終わっても気を抜けない。その後に続くのが,シェルターに対する「夜間襲撃」フェーズだからだ。襲撃を撃退するためには,キャラクターが刃物や銃で武装している必要があるが,装備の整っていない序盤ではなかなか難しいため,物資が奪われることもあるだろう。ゲームのキャラクターと同様,プレイヤーの悲嘆トークンも溜まっていく。

そして最後の「夜明け」フェーズでは,一日の清算が行われ,探索班の帰還や負傷,病気の治療(あるいは悪化)などのアクションが処理される。

プレイヤーはこうして,紛争が小康状態を取り戻すまで過酷な日々を耐え抜いていかねばならないのだ。

重厚なボードゲームが好きな人にはイチオシ

以上のように,「This War of Mine: The Board Game」は,原作であるPCゲームをきわめて忠実にボードゲーム化した作品だといえる。多種多彩なカードやトークンを用いることで,PCゲームのシステムをほぼ完全に移植しており,また,「紛争の真っただ中で暮らす一般市民達のたちの生活を追体験する」というテーマもしっかり再現されているという印象だ。

|

その一方でボードゲームらしい独自性に欠けるという点は,個人的にちょっと気になった。シングルプレイモードしかなかったPCゲームを多人数プレイに対応させた点は高評価だが,ボードゲーム化で得られる簡略化の妙味があってもよかったのではないだろうか。

とはいえ,ゲームのボリュームとテーマのからくるずっしりとした重さが,ボードゲームをプレイしたあと,プレイヤーの心に残る。それは制作者の狙いどおりだろう。その重さゆえに,立て続けにセッションをする気にはならないかもしれないが,発売以降,さまざまな拡張版をリリースしたり,新たなシナリオやゲームルールを追加したりすることでリプレイアビリティを高める計画とのことなので,長いスパンで注目していきたい作品だ。

余談ながら,今回プレイした結果,膨大なコンポーネントの管理やイベントが書かれたストーリーブックの読み上げ,さらには初心者への説明など,直接プレイに関わらない参加者がいたほうが進行がスムーズになるように感じた。ゲームマスター役を誰かが務められるのであれば,そうしたほうが良さそうだ。

|

- 関連タイトル:

This War of Mine

This War of Mine

- この記事のURL:

(C)2014 11 bit studios S.A. This War of Mine(TM), 11 bit studios(TM), 11 bit launchpad(TM) and respective logos are trademarks of 11 bit studios S.A. All rights reserved.