企画記事

あの頃,僕達はサターンに夢中だった――今日,25周年を迎えたセガサターンの魅力を伝えたい

そんなサターンが本日(2019年11月22日),25周年を迎えた。いちファンとして,なんだかいても立ってもいられなくなってしまったので,最も思い入れのあるハードについて綴ってみたい。サターンと共に青春を過ごしてきた世代はもちろん,若い世代にもサターンの魅力が伝われば嬉しい。

|

|

|

|

|

|

セガハード大百科 セガサターン

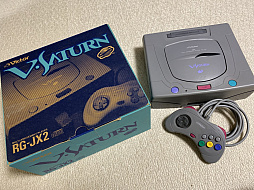

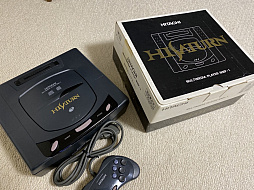

初めて踏み込んだディープなゲーム体験

まずは若い読者のために,サターンというハードを振り返ろう。“ミニ”の登場により「メガドライブ」が再び注目を集めているが,これに続いたセガの家庭用ゲーム機がサターンだ。当時は“次世代機戦争”の真っ只中で,3DO,PC-FX,プレイステーション,やや遅れてニンテンドウ64といった競合相手としのぎを削ることになった。

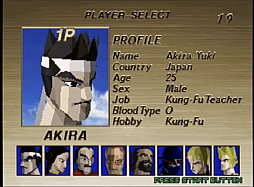

当時はアーケードゲームが今以上に圧倒的な存在感を放っており,時代の最先端と言えばアーケードゲームという認識が強かった。そんなときにサターンは,ゲームセンターを席巻した3D対戦格闘ゲーム「バーチャファイター」をローンチタイトルとして颯爽と登場したのだ。

|

|

筆者にとって,サターンは人生のターニングポイントと言えるハードだ。サターンがなければ,4Gamerで記事を書いている現在の状況はなかっただろう。

サターンの購入以前,筆者はどこにでもいるそこそこゲーム好きの少年だった。「ドラゴンクエスト」や「ファイナルファンタジー」「ストリートファイターII」など,当時のメジャータイトルを楽しんでいた。少々異色な存在と言えば,「モータルコンバット」や「大江戸ファイト」あたりだろうか。

それがサターンを購入したことにより,ゲームに対する気持ちが変わった。とくにローンチ時期のタイトルは鮮烈な印象が残っており,今でも思い入れが強い。

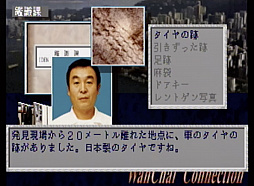

「バーチャファイター」は当然として,「ワンチャイコネクション」「MYST」「真説・夢見館 扉の奥に誰かが…」といったタイトルは,アドベンチャーゲームというジャンルを強く意識するきっかけになった。また,「ラッドモビール」のアレンジ移植作である「ゲイルレーサー」も,リアル志向のレースゲームの迫力を筆者に教えてくれた。

|

|

|

|

とくに「真説・夢見館」は何回も繰り返し遊び倒したが,近年でもサターンを引っ張り出すほどのお気に入りの1本だ。「夢見館」と言えば,メガCD用ソフト「夢見館の物語」のほうがよく知られているが,筆者は「真説」を先にプレイしていたため,完全に“真説推し”である。

幻想的なオープニングムービーから始まり,館の住人である蝶のアップ,そして一人称視点のウォーキングスタイルへ(蝶なので実際は飛んでいるが)。時計の音だけがコツコツと響く廊下,怪しげだがどこか哀愁を感じさせる住人達――異質な世界にズブズブと心が惹かれていった。

|

|

|

|

それからというもの,専門誌「セガサターンマガジン」を貪るように読み,未発売のタイトルに心を踊らせた。もう完全に心を奪われていた。

なぜこんなにもサターンにハマったのか。その理由はいくつもあるが,まず挙げられるのはグラフィックスが美しかったことだ。筆者のゲーム遍歴はファミコン→スーパーファミコンという流れで,PCエンジンCD-ROM2やメガCD,PCゲームの道は歩んでいなかった。つまり,スーパーファミコンの次がサターンだったわけで,美麗なムービーやグラフィックスの急激な進化ぶりが衝撃的だった。

|

キャラクターがしゃべることにも感動した。スーパーファミコン時代のゲームにも少々のボイスが導入されたタイトルは存在したものの,やはりCD-ROMならではの長いセリフやクリアな音声は“ゲームの新時代”を感じさせた。「真説・夢見館」や「ワンチャイコネクション」といったキャラクターがアニメやドラマのようにベラベラとしゃべるタイトルは,筆者にとってカルチャーショックだった。

|

これはゲーム? それとも映画?

実写取り込みゲームとの出会い

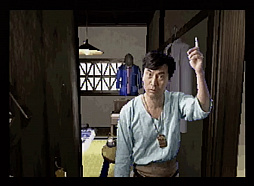

「ワンチャイコネクション」の名前を挙げたところで,“実写取り込みゲーム”について触れたい。筆者は初代「モータルコンバット」をプレイして以降,実写を取り込んだゲームが持つ生々しい魅力に取りつかれてしまった。そして,嬉しいことにサターンは実写ゲームが多かった。そう,名作・迷作問わず……。

前述の「ワンチャイコネクション」をはじめ,「リターン・トゥ・ゾーク」「ファンタズム」「街 -machi-」「バトルモンスターズ」「天城紫苑」など,サターンの実写取り込みゲームは充実していた。CD-ROMの性能を生かした滑らかな実写映像と,ゲーム特有のUIが合わさったゲーム画面は,映画とゲームの境界線を超えた,もしくはそれらが融合した新しいメディアのように感じられた。

|

|

|

|

|

|

なかでも,推理作家・江戸川乱歩の世界を描いた同名映画が原作のアドベンチャーゲーム「RAMPO」は,実写とCGが融合した独特の映像表現を実現しており,ゲームの新たな可能性を示したと思う。実写取り込みゲームは全体的に大人の雰囲気が漂うストーリーが多く,とくに「RAMPO」は,当時学生だった筆者にはまだ見ぬ大人の世界への階段でもあった。現代に復活させるのは難しいタイトルだと思うが,この機会にその存在を強調しておきたい。

|

|

|

|

アダルトな要素と秀逸なシナリオが融合

忘れられない美少女ゲームたち

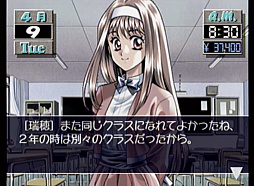

セガサターンと言えば,良質な美少女ゲームが揃っていたことも見逃せない。「野々村病院の人々」「この世の果てで恋を歌う少女YU-NO」「下級生」など,枚挙にいとまがない。

R-18なPCゲームの移植が多かったので,セクシーなシーンもあり,純真無垢だった筆者は秘密の花園を覗き込むような背徳感を感じた。母ちゃんがいきなり部屋に入ってこないか,ビクビクしながら。

|

|

|

|

また,当時の美少女ゲームはシナリオの評価が非常に高いタイトルが多く,近年でもリメイクや続編がリリースされていることが,それを証明している。実写取り込みゲームと同じく,シナリオが大人向けということもあり,新しい世界を教えてくれたジャンルとして忘れられない。

|

|

とくに印象深い1本を挙げるならば,「EVE burst error」だ。天城小次郎と法条まりな,2人の主人公を切り替えながらストーリーを進めていくマルチサイトシステムをはじめ,二転三転する先の見えない展開,驚きと感動が同居する秀逸なシナリオなど,どれをとってもアドベンチャーゲームの最高峰と言える。ちなみに,2019年4月には最新作「EVE rebirth terror」がリリースされており,こちらも高い評価を得ている。

|

|

筆者の記憶に強く残るタイトル5選

サターンの魅力は,前述したアドベンチャーゲームや実写取り込みゲーム,美少女ゲームだけに留まらない。ここからはまだ紹介していない傑作のなかでも,筆者の記憶に強く残る5本を厳選して紹介しよう。

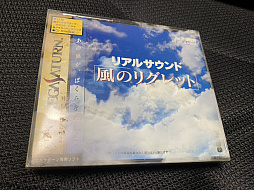

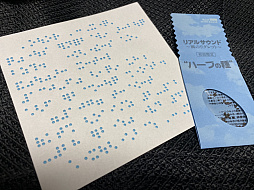

●リアルサウンド〜風のリグレット〜

「Dの食卓」や「エネミー・ゼロ」において奥深いストーリー性や美しい映像でファンを魅了した,故・飯野賢治氏率いるワープの意欲的なアドベンチャーゲームだ。この作品にはグラフィックスが一切存在しない。画面は常に真っ黒。音だけでゲームをプレイするという,従来の常識を越えたタイトルだ。基本的には「聴く」ことがメインであり,「チリーン」と音がなったときに方向キーでセリフを選びながら物語を進めていく。 |

|

ワープ作品は「人生とは」「愛とは」といった奥深いテーマを根底に掲げ,プレイヤーにメッセージを投げかけていた。加えて,当時の最高峰と言える美しいグラフィックスも特徴だった。それゆえ,画面が一切存在しない「風のリグレット」はゲーム業界を大いに驚かせたのだ。

|

真っ黒な画面しか存在しない。この違和感は,ゲームを始めるとすぐに払拭される。なぜなら「風のリグレット」のグラフィックスは,どんな映像よりも鮮明な人間の想像力がカバーしてくれるから。

物語は純粋なラブストーリーであり,ほとんどの人が体験しているであろう甘酸っぱい初恋がベースにある。親しみやすいテーマを扱いつつも深いドラマ性を伴うシナリオは,プレイヤーそれぞれの記憶によって微妙に形を変えて,同作でしか味わえない体験として心に染みわたるのだ。

●クロックワークナイト〜ペパルーチョの大冒険〜

サターンのローンチ時期を支えた1本として,今でもトキメキを感じる良質アクションゲーム。それが「クロックワークナイト」だ。“セガが放つ新世代のアクションゲーム”として大きな期待を背負って登場したものの,メガドライブにおけるソニックのような知名度は得られていない。だが,個人的にはサターンを語るうえで外せないタイトルだと思う。同作の特徴はアメリカのアニメに通じる独特の賑やかさや,キャラクターたちのノリの良さ。突然,キャラクターが歌い踊るミュージカル風の演出は,ほかのタイトルでは見られない独特な世界観だ。キャラクターがぜんまい仕掛けの人形ということで,まるでおもちゃ箱のようなファンシーなステージデザインも味わい深い。

|

|

アクションゲームとしては王道の作りで,今プレイしても十分に楽しい。ただ,プレイフィールとしてはあっさりしているので,物足りないと感じる人もいるだろう。しかし,サクッと遊べてサクッと終われる取っ付きやすさも推したいポイントだ。

3DポリゴンやCGレンダリングといった当時の最先端技術を投入し,親しみを感じる柔らかい世界には,今もたびたび飛び込みたくなる。そんな魅力が詰まっているタイトルだ。

|

|

●バーチャコップ

ゲームセンターで人気を博したアーケードゲームのサターン移植版。オリジナルと比べるとグラフィックス面では見劣りがするものの,プレイフィールはアーケードそのままのクオリティだった。周辺機器であるバーチャガンの出来も良く,サターン版の満足度を引き上げる一因になっていた。 |

|

「バーチャコップ」は3Dガンシューティングゲームの先駆けであり,それまでのいわゆる“撃ちまくり系”とは違い,命中した部位によって与ダメージが異なるといったシミュレーターとしての側面も持っていた。その象徴的な要素が「ジャスティスショット」だ。“相手の手を狙い銃を落とさせ,命を奪わずに敵を倒す”というテクニックは難度が高く,そのぶん得点が高い。スコアラーには必須のテクニックであり,見事に成功したときの嬉しさは格別だった。

|

|

また,バーチャガンを二丁用意して,友達と一緒にプレイすればさらに盛り上がれる。接待用のゲームとしても重宝したものだ。

なお,バーチャガンはブラウン管テレビでないと使えない。現在の主流である液晶テレビでは動作しないため,当時の魅力を再現するにはハードルが相当高かったりする。

|

●デスマスク

近年,復活の兆しを見せているFMV(フルモーションビデオ)に属するタイトル。指名手配犯の顔に整形された刑事の悲劇を描くアドベンチャーゲームだ。特筆すべきは,「ブレードランナー」の影響を匂わせるサイバーパンクな世界だろう。店の中で発砲があっても微動だにしない一般市民(?)や,世の中に絶望して頭のネジが飛んでいる街の住人など,プレイヤーが放り込まれる世界は極めてデンジャラス。そのうえ,主人公は犯罪者の顔に整形されているため,次々に命を狙われる有り様だ。

|

|

|

ゲームシステムはポイント&クリックをベースにした,一人称視点のウォーキングスタイルを採用している。あまり自由に行動できるわけではないため,探索範囲はさほど広くはない。それでも,荒んだ未来世界を犯罪者の顔で歩き回る緊張感は高く,ビクビクしながらプレイすることになる。

|

|

ラストの選択でエンディングは二極化する。一方は非常に後味の悪いものだが,バッドエンドではなく,1つの結末として受け入れるしかないという苦しさがなんとも言えない。「正義とは何か。悪とは何か」を考えさせられる容赦ないシナリオがプレイヤーに叩きつけられるのだ。

決して万人向けとは言えないが,刺さる人には深く刺さる。そして,刺さった人はその魔力から逃れられない。そんな危険で魅力的なゲームが「デスマスク」だ。

●新世紀エヴァンゲリオン 2nd Impression

サターンと同時期に一世を風靡したアニメと言えば,「新世紀エヴァンゲリオン」だ。当時,エヴァのゲームは多数存在したが,なかでも「新世紀エヴァンゲリオン 2nd Impression」が印象深い。前作「新世紀エヴァンゲリオン」の1年後に発売された続編にあたる。

|

|

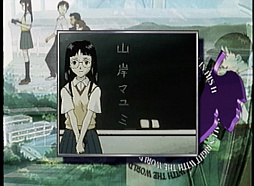

同シリーズは,プレイヤーが主人公・碇シンジとなってゲームオリジナルのストーリーを楽しめるアドベンチャーゲーム。シンジ達の敵である“使徒”もオリジナルのものが登場した。

ゲームはアニメーションを中心に進行していき,選んだ選択肢によって物語が多岐に展開していく。綾波レイや惣流・アスカ・ラングレーら,おなじみのキャラクターはもちろん,ゲームオリジナルの転入生・山岸マユミも登場。TVアニメや劇場版では見られない,もう1つのエヴァを満喫できた。

|

|

同作が発売された1997年はエヴァブームの絶頂と言える時期で,ゲーマーではない友人もサターンに注目していたくらいだった。なお,エンディングは数種類あるが,1回のプレイ時間が2〜3時間とコンパクトなので周回プレイも苦にならない。エヴァファンであれば掛け値なしにオススメできる作品なので,今からでもぜひ遊んでみてほしい。

筆者のサターンは現役ハードだ!

もちろん,サターンを代表するタイトルはこれだけじゃない。「セガラリーチャンピオンシップ」「サクラ大戦」「バーニングレンジャー」「グランディア」「ファイターズメガミックス」「DESIRE」「七ツ風の島物語」「バロック」「ドラゴンフォース」――今も当時の感動を鮮明に思い出せる傑作ばかりだ。サターンの発売から25年も経過しているにもかかわらず,思い出が風化しないタイトルがとにかく多い。愛おしくて,いまだに引っ張り出してプレイしたくなる。そんなハードだ。

「サターンはすでに役目を終えた」という見方が常識だろうが,筆者所有のサターンは依然として現役だ。これからも末永くよろしくお願いします!(じゅいぃぃ〜〜ん,じぅいぃ〜〜〜ん,じゅを〜〜〜んん♪♪)

|

- この記事のURL: