「ありがたき哉 日本語化 」は,ここ最近で日本語対応となった海外作品を良い機会だからあらためて紹介しようという,フワッとしたコーナーです 「ホラーアドベンチャーは恐怖体験がすべてか? 違うッ! ……とは言わないが,テーマを持ったストーリーも楽しみたい。ジャンプスケア? 絶対に許さんッ! …とは言わないが,ちょっとイヤかも」 という人は,本稿執筆時点でSteamレビュー「非常に好評」を獲得している

「Burnhouse Lane」 (バーンハウス・レーン)を試してみるといいかもしれません。

Burnhouse Laneは,

「The Cat Lady」 (2012年リリース)を第1部とするホラーアドベンチャー三部作で高い評価を得たHarvester Gamesの,新たな作品です。本作では,失意のどん底にある主人公の女性が,イギリスの片田舎で看護師として働くこととなり,勤務先の農場,そして謎の空間で,奇妙かつ恐ろしい体験をします。SteamでのPC版の配信開始は2022年12月ですが,これが2023年12月になって,ついに日本語化されたんですよね。ありがたき哉。これ,日本語化を待っていた人は多いんじゃないでしょうか。Xbox版のストアをみると,サポート言語として日本語にチェックは入っていないですね。

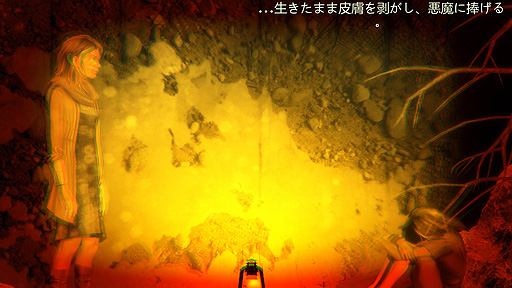

本作は,奥行きの表現を加えた2Dグラフィックスで展開するサイドビューのホラーアドベンチャーで,プレイヤーは,さまざまな場所を探索し,謎やパズルを解き,逃げたり隠れたり,時には戦ったりもします。サバイバルホラーと言えなくもない作りですが,戦闘の難度は低めなので,自分のペースでじっくりとストーリーを楽しめますね。

Burnhouse Lane - Trailer 2

開発元のHarvester Gamesは,基本的には

Rem Michalski氏 が単独で運営しているデベロッパです。前述とおり,第1部のThe Cat Lady,第2部の

「Downfall」 と続き,第3部の

「Lorelai」 で完結した

「Devil Came Through Here」 三部作で,ホラーゲームファンに広くその名を知らしめました。

三部作は未翻訳ですが,Burnhouse Laneは独立した作品なので,ここから遊んでももちろん楽しめます。三部作を遊んでいない筆者が楽しめたんですから,(たぶん)間違いありません。本作が(日本語版としての)結果を出して,三部作もぜひ……といった気持ちです。

Devil Came Through Here Trilogy(Steam ※外部リンク)

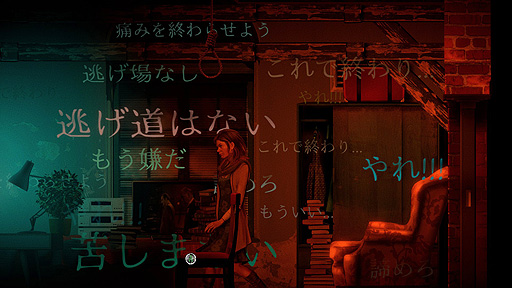

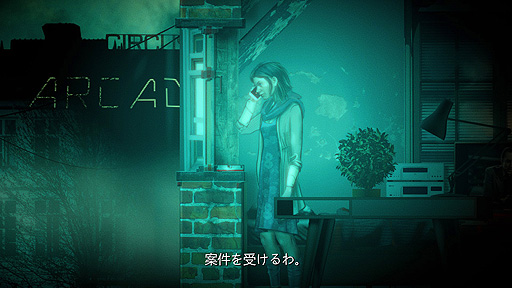

Burnhouse Laneの舞台はイギリスで,主人公は,失意のどん底で苦しむ女性,アンジー・ウェザーです。彼女は夫を肺がんで亡くしているのですが,それからしらばくして,自らも末期の肺がんであること,そして余命が約6か月であることを医者に告げられてしまうんですね。

これはキツい。 そんな状況ですから,ゲームの冒頭は救いようのない暗さ,そしてとんでもない場面で始まります。いきなりこれか,みたいな。

絶対だめです

このように絶望を抱えた彼女は,とあるお年寄りのお世話をするという仕事を自らの“最後の仕事”として引き受け,片田舎の農場で生活を始めます。

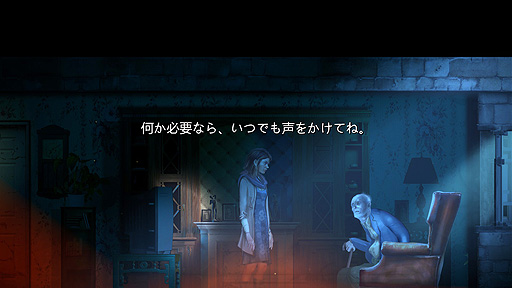

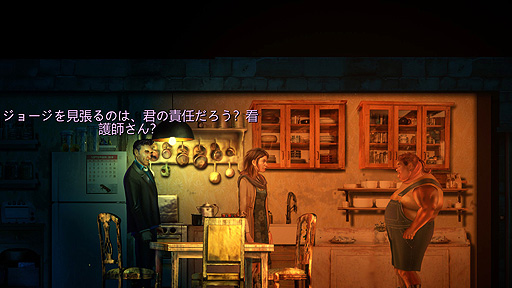

看護の対象である農場主のジョージ(おじいさん)はそれほど手はかからないのですが,農場で出会うのは一癖も二癖もある人物ばかりでした。

それだけではありません。アンジーは,その屋敷から

奇妙な空間 へと誘(いざな)われてしまいます。その場所が,タイトル名にもなっているBurnhouse Laneで,アンジーはその空間と農場付近の両方で,謎の存在からわずかな希望と引き換えに与えられた試練に挑むこととなります。

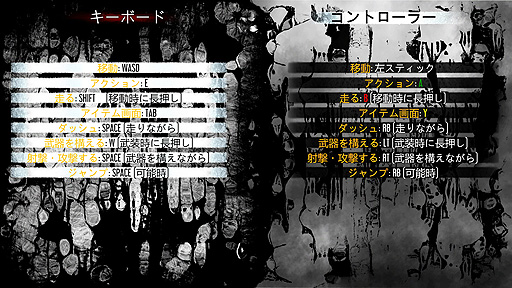

前述のとおり本作は,奥行きの表現を加えた2Dグラフィックスで展開するサイドビューのゲームとなっています。キーボードでも操作できますが,推奨されているコントローラ(ゲームパッド)で遊んだほうがしっくりくるでしょう。なんというかこう,前のめりで遊ぶ感じのゲームでもないですし。

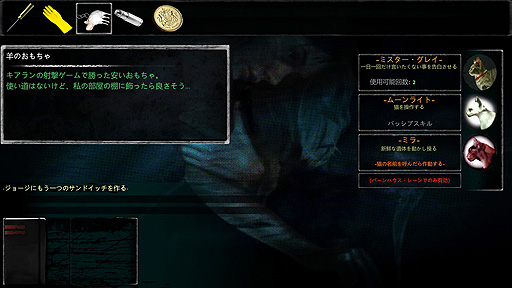

アンジーの仕事はジョージのお世話ですから,屋敷にある鉢植えに水をやったり,食事としてサンドイッチを作ったりといった業務が基本となります。最初はそうした仕事の中で,オブジェクトへの接触の方法や,アイテムの使い方,使いどころの考え方などを学んでいくわけですね。アンジーが次にやるべきことは,アイテム画面の左下にガイドとして常に表示されているので,迷うことはないでしょう。

学んでいくといっても,とくに難しいことはありません。接触できるオブジェクトがあれば画面にボタンが表示されます

自分の持っているアイテムから使えそうなものを考えるパターンは多いです。ハムスターの死骸に触れたくないけど手に入れたい。あ,そういえば空き箱を持ってたから使ってみるか。あ,使えた。みたいな

やや凝った作りのサンドイッチ料理画面です。作ったものでジョージの反応は変わります

ゴム手袋を発見し,なにか状況と打破できるアイテムはないかなとトイレにあるすべての便器に手を突っ込む場面もありました

探索のほか,本作のシステムとしての主な構成要素は,登場人物達との会話,いわゆる環境パズル的な謎解き,要所でのちょっとした戦闘といった感じです。これらを,ジョージの農場や,前述のBurnhouse Laneで行うわけです。

環境パズルのほか,どのタイミングで敵対する人物の気を引いて,その間に何をするかをうまく考える――といったパズルライクなシチュエーションもあります

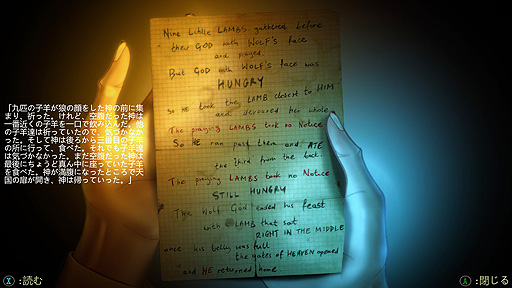

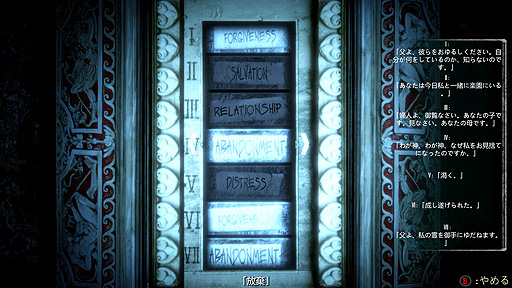

もちろん,文字や暗号を使ったパターンもたっぷりと存在します

ちなみに,Burnhouse Laneについてはここでは詳しく触れません。その場所がどういったものなのかは全然知らないほうが,本作を楽しめると思いますので。

一つ言えることは,登場するロケーションはほぼ

「なんだかずっとこわい」 雰囲気をまとっているということです。ビジュアルやBGMももちろんですが,多くの探索場面で,ゲームの視点となるカメラの画角が狭いことが効果的なのかもしれません。ただ歩くだけで「この数歩先になにかがあるんじゃないか?」とビクビクしてしまうんですよね。

なお,アンジーは物語のなかで,いくつかの

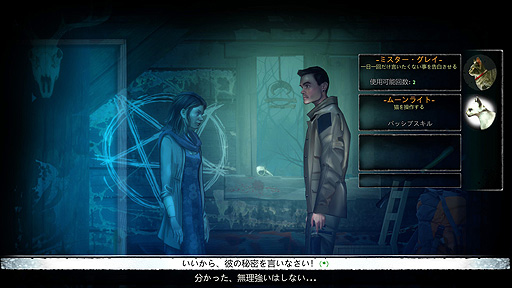

猫の力 を得ることができます。会話に関するものもあり,たとえば相手の本心を探ることができる能力があります。この能力をうまく使って登場人物の“裏”をとらえたりできるわけですね。これにより物語の厚みが増していきます。

複数のエンディング が用意された本作では,かなり重要です。

ちなみに猫の力は基本的に1日に1回しか使えないのですが,探索で手に入れたアイテムを使うことで回数を増やせます。隅々まで探索することの意味も大きいわけです。

猫は重要キャラです

画面右にあるように,猫によって能力が異なります

ごく簡単なミニゲームをプレイして結果を出すことで,アイテムをもらうこともあります

要所での戦闘は,「逃げる,隠れる」を基本として,突進のようなアクションで相手の背中側へすり抜ける,銃器を使って倒すなど,さまざまなパターンがあります。

ただ本作の戦闘は,キャラクターの操作に習熟して敵を倒すというより,

パズルを解くように倒す と言ったほうが近いです。銃なら(少し長い)リロード時間を考えて敵との距離を保つ,障害物を破壊しながら逃げる場合なら,隠れて敵をやり過ごすタイミングをはかる,のような感じでしょうか。

難度は低めですが,BGMを含む演出でドキドキすることは間違いありません

邪魔な壁を壊しながら,そして大木に身を隠しながら,迫り来る敵から逃げる場面です

プラットフォームアクションライクなアクションに挑む場面もあったり

なお本作では,

灰皿 のある場所であればどこでもセーブを行えます。本作の戦闘はパズル的であるがゆえにいわゆる“初見殺し”にあたるものが多いのですが,緊迫しそうな場所の直前にはあからさまに灰皿スポットが設置されているため,リトライに時間はかかりません。

農場の屋敷ではアンジーに自室があてがわれており,ここにも灰皿があります。頻繁に使うセーブポイントとなるでしょう

それにしても,アンジーの唯一のセーブポイントが灰皿(での喫煙)ですからね。

なかなかです。 この設定については,Rem Michalski氏が海外メディアのインタビュー(

Alternative Magazine Online ※外部リンク)で,なぜそうしたのかを語っているので,興味のある人で,本作をひととおりプレイした人は,チェックしてみるといいでしょう。

どんなに恐ろしい場所でも,灰皿はあります。血まみれの部屋でもほっと一息……つけるかっ! みたいな

敵が出る場面の多くは,初見ならまあ死にますね

本作はホラーアドベンチャーという分類ではありますが,ストーリーや,登場人物達の心の動き,そして全体の雰囲気を楽しむタイトルだと思います。田舎町とBurnhouse Laneの,

少し寂しげで静かな空気感 も大きな見どころでしょう。アンジーが少し長い距離を歩いたり,思いにふっけたりといった,ゲーム中に用意された間(ま)とビジュアル,BGMが相まって,うっとりとできるタイミングも多いゲームです。

個人的には,不治の病で死に直面しているアンジーに感情移入するからでしょうか,会話などで選ぶ選択が現実世界の自分とは少し違っていることに気付いたりして,面白いなと感じました。アンジーの設定が世界観を変えるということかもしれません。

なにはともあれ,ホラーゲームファンなら一度試してみてほしい作品ですね。Harvester Gamesのゲームに興味があったという人も,前三部作とは独立しており,なおかつ日本語化されている本作を,まずは体験してみるといいんじゃないでしょうか。