「ありがたき哉 日本語化 」は,ここ最近で日本語対応となった海外作品を良い機会だからあらためて紹介しようという,フワッとしたコーナーです

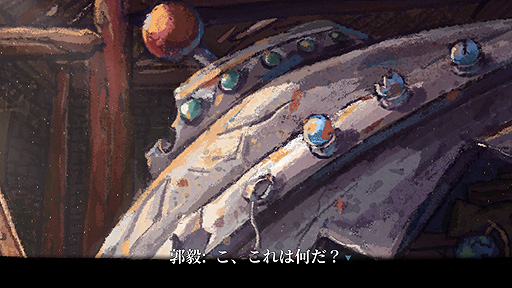

「ゲームは見ため」じゃないですが,今回紹介する

「完璧な一日」 (

PC /

PlayStation 5 /

Xbox Series X|S /

Nintendo Switch /

PlayStation 4 /

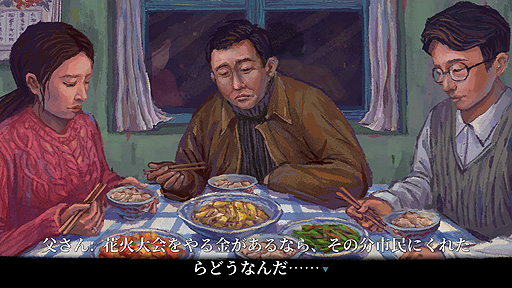

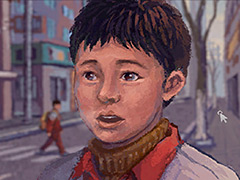

Xbox One 。原題:完美的一天,A Perfect Day)は,いわく“手描きクレヨン風”の濃いビジュアルに,まずは惹き付けられました。実際に遊んでみたら,ビジュアルだけでなくゲーム内容も,かなり

コク がありました。

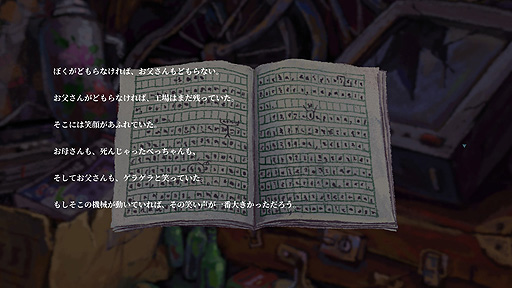

本作は,中国のとある小学生が,1999年12月31日という一日の繰り返しのなかで,謎を追ったり,後悔を払拭したりしつつ,願いを叶えていくというゲームです。

90年代後半の中国の空気感 を味わえる点を含めて多くの魅力を持つタイトルで,本稿執筆時点でSteamレビューは「非常に好評」を獲得しています。2022年2月25日にリリースされた本作は,2023年10月26日にPC(Steam)版が正式に日本語対応となり,合わせてコンシューマ機版も一挙にリリースされたんですよね(

関連記事 )。ありがたき哉。

なおローカライズの品質は,端的に言って高いと思います。高いというか,よくここまで違和感なく日本語にしたなという

「気合いを感じる」 と言っていいレベルかもしれません。

完璧な一日は,中国のデベロッパ・Perfect Day Studioが開発したアドベンチャーゲームです。本作に続いてリリースされたのち“圧倒的に好評”を獲得している短編ポイント&クリックパズル

「インソムニア:頭の中の劇場」 の開発元として,Perfect Day Studioをご存じの人もいるかもしれません。

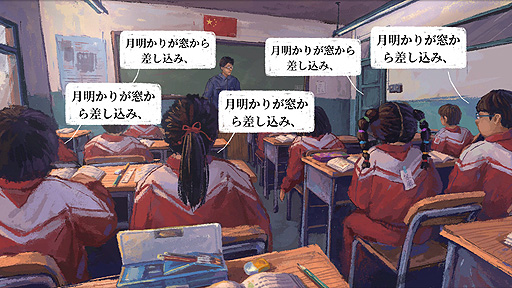

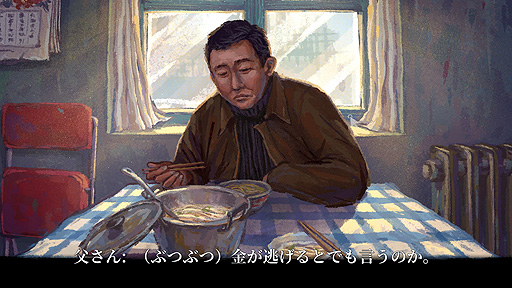

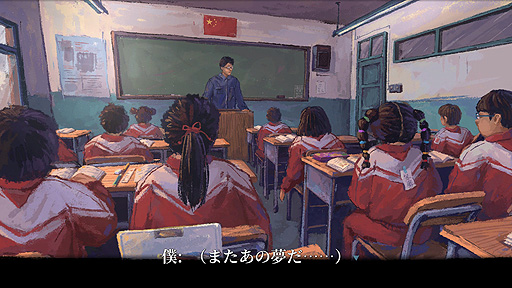

本作の主人公は,中国の振華新村という町に住む小学6年生・陳亮です。1999年12月31日の朝,彼が学校で授業を受けていると,同校は正月休みを1日繰り上げ,本日から休日に入ることがアナウンスされます。突然の休校そのものがすでに大きな謎なのですが,それはさておき,小学生の陳亮にとってこの出来事が最大級の僥倖であることはお分かりでしょう。

われらが陳亮くん

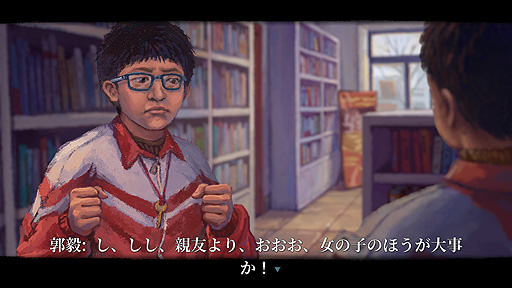

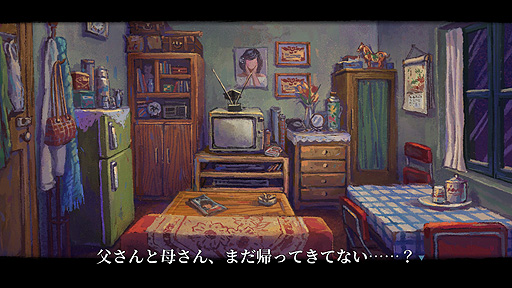

そんなこんなで狂喜乱舞して陳亮の1日は始まりますが,人生はそんなにうまくいきません。友達はみんな不可解な行動をとるわ,両親は何か問題を抱えているのか機嫌が悪く辛気臭いわ,テレビからはろくなニュースは流れてこないわで,全然ぱっとしません。そして何より大事なこととして,とっても気になるクラスメイトの柯雲ちゃんに,とっておきのクリスマスカードを渡せずじまいでした。はっきり言って

散々な日 です。

……で,そんな一日を終えて次に目覚めると,陳亮はまた学校で授業を受けていました。昨日と同じ日です。陳亮自身は「そんな夢を見たかな」程度であまり覚えていないようなのですが,友達からもらったとある“雑誌”はしっかりとリュックに入っていて自ら書いたメモが残っていますし,机の引き出しには,リュックから出してしまっておいたアイテムが入っています。そしてもちろん,プレイヤーは何も忘れていません。プレイヤーはこれまでの情報をもとに,陳亮として昨日と異なる行動をとり,どうしようもない現実を

より良いものにしていく わけです。

A Perfect Day - Console Edition Trailer | Pre-order Now!

※こちらはコンシューマ機版のプレオーダー開始トレイラー(英語)。ゲームの雰囲気は掴めます

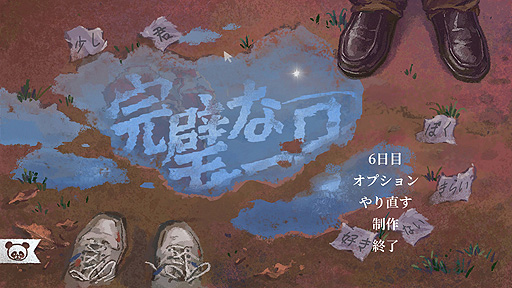

陳亮の最初の一日(0日目)が終わると,ちょっとしたまとめのシーンを経て,流れるように1日目(そのあとは2日目,3日目と続く)に入ります。もちろん,訪れるのは常に1999年12月31日(つまり同じ日)です。

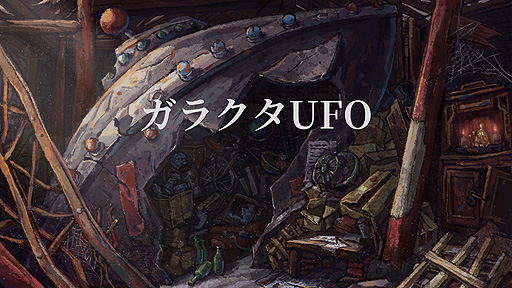

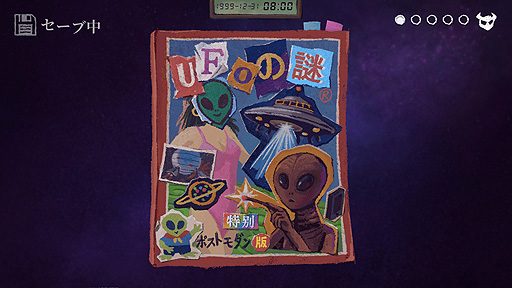

ではどうやって前日と違う流れを作るかですが,それには友達の蔡宝くんにもらった

“雑誌” を使います。この雑誌は本作で最も重要なアイテム,と言っていいでしょう。

オカルト系丸出しの表紙が素敵です

この雑誌にはさまざまな機能があり,その一つが「どこへ」のページに用意されている

「タイムスロット」 です。

陳亮の一日はいくつかの時間で区切られており,このタイムスロットに,随時手に入る行動カードのようなものをセットすることで,「何時から何時までをどこで過ごす」といったことを指定できます。たとえば,1日目の8:00から10:00まではゲームコーナー(ゲームセンターみたいな場所)にいたけど,2日目は同じ時間に書店へ行ってみよう――みたいなことを実現できるわけですね。

下段からカードを選んで,上段のタイムスロットに入れます

同じ場所を異なる時間に訪れることで,出来事はこれまでと違う方向へ転がっていきます。朝いなかった人物が夕方にはいる,逆に,特定の人物がいない時間に訪れたい場所がある――といった時に活用できるわけです。

1日目以降,陳亮がどのように行動すべきかという指針も,雑誌から得られます。ページの一つ

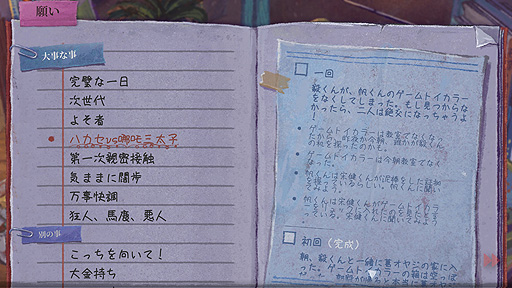

「願い」 はRPGのクエストジャーナルのような作りになっていまして,陳亮の叶えたいさまざまな願いと,ぞれぞれの願いに関する情報,次はこういう行動が良いのではないか――という陳亮の考察メモのようなヒントも見られます。ここから,叶えたい願いを絞って,タイムスロットで行く場所を決めるという感じですね。

雑誌には振華新村のマップもあり,誰がどこにいる(もしくはいると予想されるか)の情報を,時間を指定して確認できます

そのほかシステム面で重要となるのは,

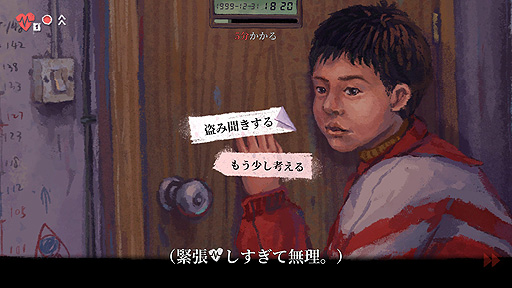

「緊張度」 と

「反逆度」 でしょう。

これらは,登場人物達との会話の選択肢や陳亮の行動のパターンを広げる,または縛る要素です。これらの存在により,たとえば,相手にさらに突っ込んだ質問をしたいのに緊張していてできない,反逆度が低い(つまり良い子すぎる)ため大人に逆らうような言動がとれない――といったことが起きます。緊張への耐性を高め,ちょっと悪い子になることで,より多くの言動が可能になり,出来事の展開を広げられるというわけです。

緊張度の最大値の低さは,かなり会話や行動を制限します

同じなのに異なる一日を何回も繰り返していると,そのほかにも,少しだけ過去に戻れるアイテムや,時間をスキップするアイテム,緊張度の上限を高めるアイテム,いつもはゼロから始まる反逆度の初期値を高めるアイテムなど,さまざまな物が手に入るため,プレイヤーのできることは増えていきます。雑誌とさまざまなアイテムを駆使して,絡まった糸のような複数の物語を解きほぐしていくのが楽しいゲームです。

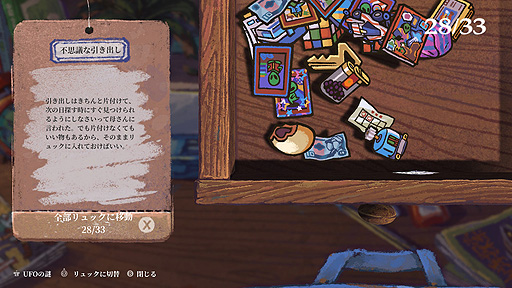

数量制限はありますが,寝る前にリュックの荷物を自室の引き出しに移しておけば,目覚めた時に同じアイテムを所持することができます

とまあ本作はゲームシステムも凝っている作品なのですが,最大の見どころを問われれば,まずは

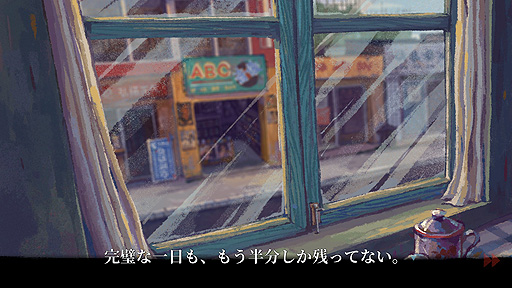

ゲームの世界設定 そのものだと言わざるを得ません。

ストアページの紹介文にあるとおり,90年代の中国といえば欧米文化の融合が加速した時代であり,現地の当時の生活,そして時代の変遷を感じられるという点が本作の大きな魅力です。日本で言えば平成に入ってしばらく経ったというタイミングでしょうか。

実に良い雰囲気です。行ったことがないので合っているのかどうか分かりませんが

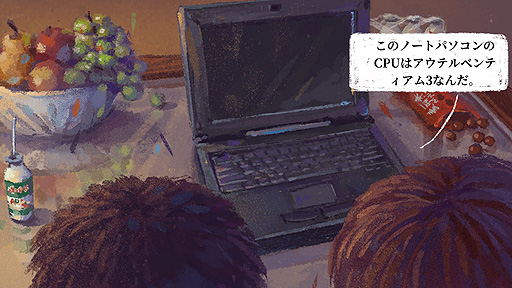

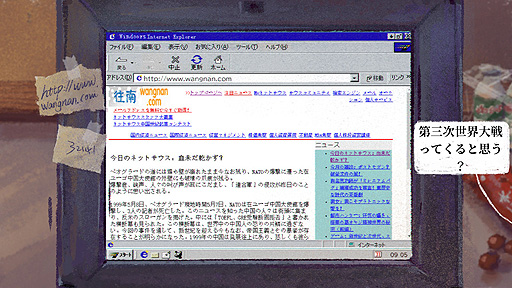

本作の主人公は陳亮ですから,その視点はおのずと小学生のものとなります。町の雰囲気や,ゲームなどの玩具,両親や周りの大人からの扱われ方などから,日本人の筆者でも共感できる“あの頃”が感じられます。金持ちの友達の家にあがりこみ,その友達の父親が隠しているPC(パソコン)をこっそり使って,ダイヤルアップでインターネットに接続し,ニュースサイトで(子供だから)なんだかよく分からない難しそうな記事を読む――みたいなことも体験できます。開発者が相当に“狙って”雰囲気を作り上げているのがよく分かりますね。

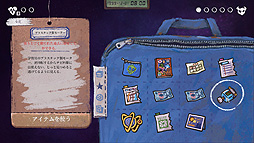

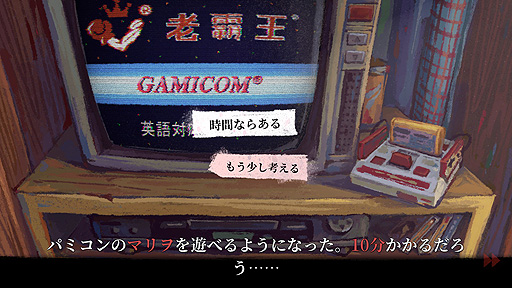

とくに玩具周りは,懐かしい(気がする)ワードが頻出します。人天堂の

「パミコン」 (ゲーム内の画面の表示は“GAMICOM”)で遊べる

「マリヲ99」 ,携帯ゲーム機

「ゲームトイカラー」 ,SOMYの

「ステプレ」 ,小さいバギーのおもちゃ

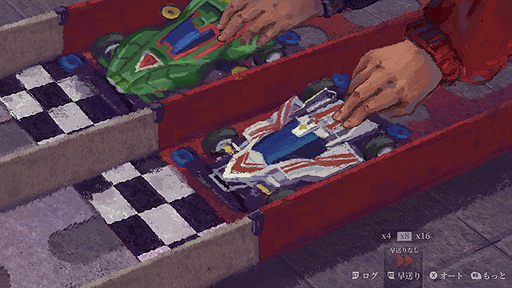

「チビ四駆」 など,大丈夫かなと心配になる(?)ラインナップです。ゲームはミニゲームとして実際に遊べたりしますし,チビ四駆は

パーツ交換 までできてしまいますからびっくりします。開発者の人達,一体なにを考えているんでしょうか。

また雑誌のビジュアルからも分かるとおり,UFOや宇宙人といったオカルティックなモチーフが散見されるのも,なんというか,世紀末ならではといったところでしょう。詳しくは書きませんが,これらはただ時代を反映させただけではなく,本作の物語とも深く結び付いているようなんですよね。そもそも陳亮の1日がなぜループしているのか。蔡宝くんはなぜ雑誌をくれて,なぜ要所で陳亮の前に現れるのか。なぜ両親の様子がおかしいのか。近所に住む奇人はなぜ――。この「周りで何かが起こっている」というワクワク感も,世紀末だったあの頃の雰囲気を再現したもののような気もします。

本作は,そのビジュアルや,90年代のさまざまなモチーフ,情緒溢れるBGMなどで,プレイヤーの懐古魂をガンガン揺さぶってくるゲームとなっています。

ちなみに本作はサウンド面も秀逸です。現場の環境音はリアルですし,タイムスロット操作時に流れるアコースティックギターのBGMもうっとりと聞き惚れます

そしてそういった要素を備えつつ,シンプルでカチッとしたゲームシステムで,人情の機微に触れるような物語をじっくりと楽しめるのが,本作が評価された点だと思います。たとえばですが

「友達Aが,友達Bに借りたゲーム機を無くしてしまった。近くの古寺に住む奇人が盗んだとみているAに同行を頼まれた主人公が古寺に忍び込んで家捜ししたところ,主人公を含むクラスメイト達が書いた作文の束(それも“父親”に言及した部分だけが見つかった」 みたいな奇妙な出来事に遭遇すると,レトロだどうだこうだはどうでもよくなり,ただグイグイと引き込まれます。

製品版を購入したら,まずは2,3周してみることをおすすめします。一度経験した会話をびゅんびゅん飛ばせる「早送り」機能を使いこなし始めた頃から,グンと面白くなるんじゃないでしょうか。