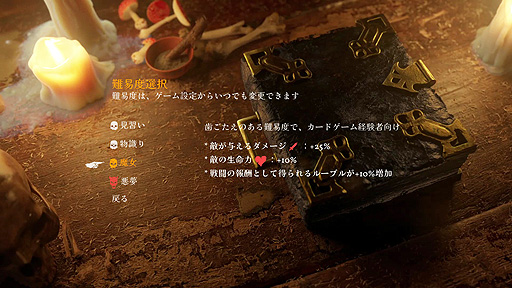

「ありがたき哉 日本語化 」は,ここ最近で日本語対応となった海外作品を良い機会だからあらためて紹介しようという,フワッとしたコーナーです 「私の好みはストーリーも攻略の楽しみも味わえるゲームである。そして世界設定は神話モチーフのダークファンタジー。欲を言えば戦闘はデッキ構築型のカードバトルがいいなあ! ガハハハ!」 みたいな人は,今回紹介する「

Black Book 」を遊んでみるといいかもしれません。

Black Bookは,

スラブ神話 をモチーフにした作品でして,とある目的を持った主人公の若き魔女が,人間味溢れる魔物達と出会い,戦いながら,19世紀ロシアの田舎町を旅するというアドベンチャーRPGです。本作は2021年8月にリリースされ,2023年8月にPC版が日本語対応となったんですよね。ゲーム内の会話,ナレーション,辞書系コンテンツを含め大量のテキストをプレイヤーに浴びせてくるタイトルなので,日本語化はかなり嬉しい出来事と言えましょう。ありがたき哉。

Black Bookは,ロシアのペルミを拠点とするインディーズスタジオ・Morteshkaが開発したタイトルです。神話や民間伝承に基づいたプロジェクトを展開する同スタジオにとって,これが2作目となります。

Black Bookの舞台は1879年のロシア,物語はペルミ県チェルディニ郡の田舎町から始まります。

その町に,孤児としてエゴールという老人に引きとられて育ったヴァシリーサという女性がいました。彼女には結婚を決めた男性がいましたが,その彼はある日,自ら命を絶ってしまいます。このままだと彼は地獄行き――なのですが,どうやらエゴールの持つ

「黒の書」 の7つの封印を解けば,なんでも願いが叶うようなのです。それを知ったヴァシリーサは愛する人の魂を取り戻すべく,黒の書の使い手,つまり魔女となり,封印を解く旅に出るのでした。

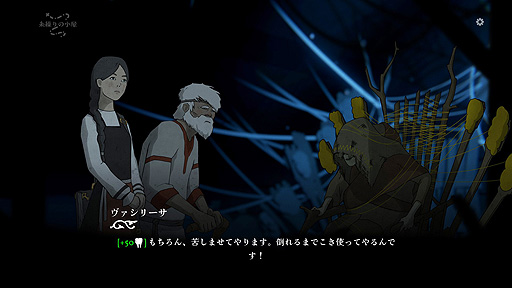

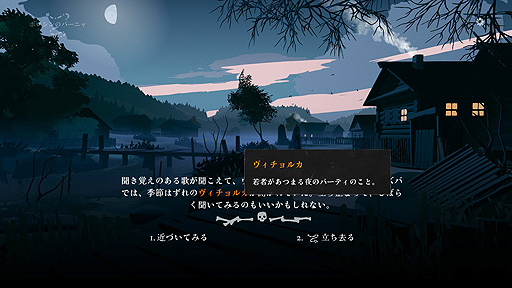

本作は2Dグラフィックスと,セル画風の3Dグラフィックスを採用した作品で,大きく分けてアドベンチャーパートとバトルパートでゲームが進行します(パートの名前は便宜上,勝手に付けたものです)。ヴァシリーサが,場所も解く方法も分からないそれぞれの封印の情報を集めようとしたり,村人や魔物から依頼を受けたりするとタスクが発生し,それを完遂するためにあちこちを訪れます。そしてその先々で,黒の書を使った戦いも待ち構えているわけです。

物語は会話を中心に進みます

タスクを受けたら「地図」の画面で,スタート地点から寄り道をしながら目的地へ向かいます。地図上に用意された各ポイントで,出会いや戦いを経験していくわけです

戦闘はカードバトルで,デッキ構築も含め,これがなかなかに熱中させてくれます

物悲しくはあるものの美しい田舎の風景も,本作の見どころでしょう

Black Book - Release Day Trailer

※2021年に公開されたローンチトレイラーです。やや古いですが,ゲームの雰囲気は掴むにはうってつけでしょう

旅の主な拠点は,ヴァシリーサの育ての親であるエゴールじいさんの家です(拠点を移すことがあるため,あくまでも“主に”です)。

ちなみにヴァシリーサやエゴールは

「コルドゥン」 (魔術師)あるいは

「ズナートキ」 (知恵者。大雑把にいうと能力の高い魔術師),住居は

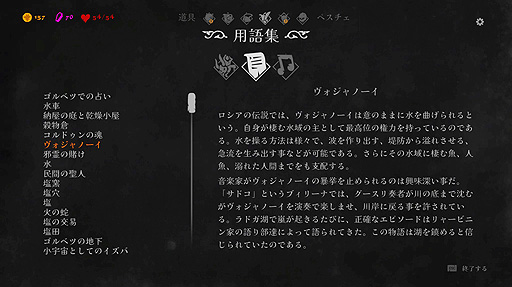

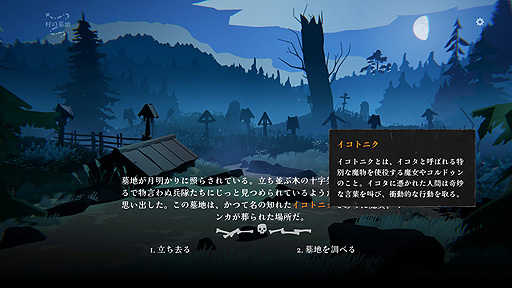

「イズバ」 (ロシアの田舎に見られる伝統的な住居)などとゲーム内では正式に呼ばれています。このように本作には馴染みのない固有名詞が頻出しますが,重要なキーワードはオレンジ色で強調されていてマウスオーバーで意味を確認できますし,ゲーム内の用語集にも説明があるので,文章を理解するうえで問題はありません。

マウスオーバーで単語の意味が表示されますよ,と。これに気付くまで筆者は文章がまったく理解できず,やめようかと思いました

用語集は,魔物との邂逅を綴った「ブィリーチカ」,ロシアの伝承や歴史を紹介する「百科全書」,実際に民謡を聴ける「歌」の3種類で,ゲームを進めるとどんどん増えていきます。これらのコンテンツは,人類学の専門化の協力を得て作成したものであると,開発元は謳っていますね

この拠点で,ヴァシリーサがエゴールじいさんと封印について相談したり,問題を抱えて訪ねてくる村人の相談を受けたりしていると,前述のとおりタスクが発生します。タスクに挑むための地図画面へ移動すると,人々や魔物との出会い,あるいは戦い,そのほかちょっとした探索がヴァシリーサを待っています。

三人称視点でヴァシリーサを操作しつつポイント&クリック――といった探索シーンには,ちょっとしたパズルがあったりします

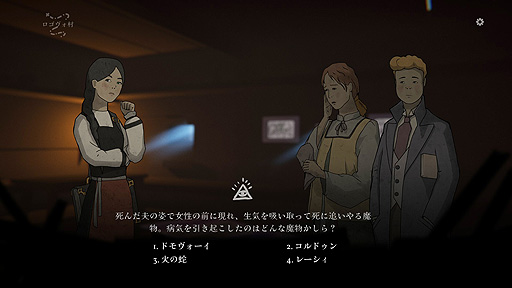

戦闘については後述するとして,本作における人々との会話は,ただ話を聞くだけではありません。会話の中でヴァシリーサは,

さまざまな選択 を行います。質問に対して正しい知識をもって答えることができれば報酬(経験値)が得られる仕組みで,場合によってはゲーム内の出来事にも影響を与えます。まったく答えの想像がつかない質問をされた場合でも,用語集でヒントを見つけてバシッと答えることができる――といった感じですね。

そこそこの頻度でこういった問いが投げかけられます。「知恵ボタン」でヒントがもらえますが,その場合は得られる経験値が半分になります

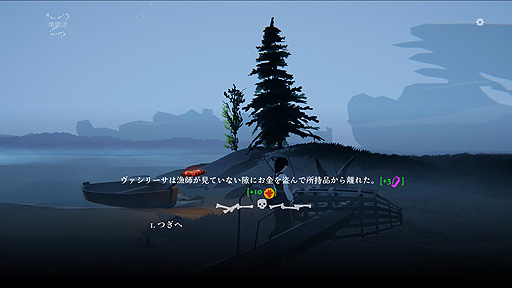

会話の流れで行動を選択した時に,通貨である「ルーブル」をもらったり奪われたりすることもあります。ルーブルは,戦いで使う魔法のようなものや道具を揃えるのに使うといった感じです

そのほか行く先々でヴァシリーサは自らの行動を選択しますが,それによって

「罪業」 を獲得することがあり,その数値は累積します。分かりやすいところでいえば,「とある場所にお供えものの道具が置かれている」といった場合に,それを取る選択をすれば道具を入手できるが罪業が増える,取らなければ何も手に入らない――のような感じです。

罪業の数は,会話での返答の選択肢を変化させるほか,

ゲームの結末を左右する要素 となっています。本作は複数のエンディングが用意されたゲームであり,そこに大きく関わってくるのが罪業というわけです。

一般的な常識や倫理の範囲で「悪いこと」をすれば罪業が増えます

ヴァシリーサが自らのチョルト(使い魔)に対して,人間に「飢饉」「対立「堕落」をもたらす仕事を与えるというコンテンツもあります(使い魔は遊ばせておくとヴァシリーサの戦闘での能力を下げます)。これは報酬としてルーブルを得られる代わりに罪業が増えるといった要素で,罪業のコントロールに頭を悩ますコンテンツですね

タスクの地図でルートを選んで各ポイントに到達すると,魔物などの敵と戦うこともあります。戦闘はターン制カードバトルです。大雑把に言うと,攻撃や防御,バフやデバフなどのさまざまな効果を持ったカードを使って,先に相手の「生命力」をゼロにしたほうが勝ちとなります。

ヴァシリーサは黒の書に含める

「頁」 (ページ)を選ぶことで,いわゆるデッキを構築します。頁は戦闘で勝利すると提示される複数枚の中から選んで入手できますし,一度入手した頁は,ルーブルを支払って増やせます。未知の頁を旅の中で出会った商品から買うこともあるでしょう。

こちらが黒の書の画面です。七つの封印を一つ解く(物語の章が進む)ごとに,新たな性能を持ったカード群を入手できるようになります

戦闘でヴァシリーサは,黒の書から取り出した手札の中から数枚を選んで

「ザゴヴォル」 (魔法のようなもの)を作り,これで敵に対して攻撃やデバフを加えたり,自らへのバフや回復を行います。手札を組み合わせて一つのまとまりを作り,それを魔法として唱える――といった感じですね。

ザゴヴォルは画面上部に表示されます

数ターンにわたってザゴヴォルに存在させられる能力のカードもあるので,このように長いザゴヴォルになる場合もあります。いわゆる“コンボ”のような形で使えるわけです

ザゴヴォルを唱える以外にも,各種の薬草を1ターンに1度,エゴールじいさんを始めとした道連れ(一人あるいは一匹)の能力を数ターンに1度,それぞれ使えます。

なおルートを選んでカードバトルという流れはデッキ構築にローグライク要素を盛り込んだ「

Slay the Spire 」に雰囲気が似ていますが,本作はあちらほど戦闘に次ぐ戦闘,というテンポではありません。地図のポイントに入ると敵が襲ってくることもあれば,会話の流れで戦うこともありますし,会話で多くの戦いを避けることもできます。戦闘に入る前のアドベンチャーパートで選んだ選択肢によって戦闘開始時の敵の数が少なくなるなどの変化があるのは,なかなかに面白い点ですね。

キャラクターの成長要素としては,レベルアップで得られるスキルポイントを振って,ザゴヴォルに含められる頁の数を増やしたり,頁単体の能力を高めたりできます。そのほか,ターンごとに引ける頁を増やす,装備品である「道具」の装備スロットを増やす,商人が扱う商品の価格を下げる,使い魔の仕事で得られる報酬を増やすなどとさまざまです。

スキルポイントを振って各種能力を伸ばせます

道具で能力を底上げするのも忘れてはいけません

なお戦闘には,通常のもののほか,固定デッキのみを使用し限られたターン数で相手を倒しきらなければならない「パズルバトル」ルール,対魔物ではなく対コルドゥン(魔術師)の特殊ルールなど,変則的なパターンもあります。このあたりも,戦いを単調にさせないための工夫といったところでしょう。

ちなみに本作には,バトルを中心に据えたDLC「Black Book - Endless Battles」があります(※画像はSteamストアページより)。本編を一通りクリアした人は,購入を検討してみるといいでしょう

筆者はスラブ神話に詳しくないというか全然知らないですし,アチラの民間伝承にも疎いです。前述のとおりゲーム中に出てくる固有名詞も,読まないと意味の分からないものがほとんどでした。

ただ,親しみのないモチーフだからこそ,知識を得ることや調べることが楽しく,

没入度はかなり高い と感じました。用語集で情報を補完できる物語で,当時の人が神話上で身近に存在する神や魔物とどのように捉え,関わってきたかなどをうかがい知ることができます。その幻想的なグラフィックスと相まって,本作では,まるでおとぎ話の世界を旅しているような感覚を味わえるでしょう。

Black BookはMorteshkaの2作目とお伝えしましたが,同スタジオは3作目となる

「One-Eyed Likho」 (

Steamストアページ ※外部リンク)の近日リリースを控えています。同作は一人称視点で展開する,スラブ神話モチーフのホラーアドベンチャーとなる模様で,こちらもかなり面白そうな雰囲気です。現時点では日本語非対応とされていますが,Black Bookの日本での反響がさらに高まれば早期の日本語化も――といった気持ちで,本作をプレイしてみるのもいいんじゃないでしょうか。