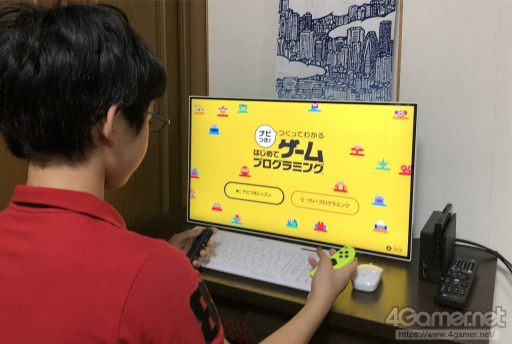

任天堂が昨年(2021年)6月11日に発売したSwitch用ソフト「

ナビつき! つくってわかる はじめてゲームプログラミング」は,ゲームを遊ぶ楽しさと作る楽しさの両方を味わえるプログラミングソフト。プログラムの機能をキャラクター化した

「ノードン」を使ってゲームを制作することで,プログラミングの基本的な考え方や,ゲームがどのように仕組みで動いているかが学べることが魅力だ。

そんな「はじめてゲームプログラミング」をすでに親子で楽しんでいる,または購入を検討しているという人たちにオススメしたいことがある。

それは,

「どんなところが楽しくて,何が魅力的なのか」「どんなゲームを作ったのか。何が大変で,どこがうまくいったのか」といった,ゲームを作ったことへの感想や出来上がった作品について

子どもと話し合うこと。そういった家族のコミュニケーションによって,「はじめてゲームプログラミング」はゲームとしての楽しさだけではなく,“モノづくりの楽しさを知るツール”としてより有効的なものとなるのだ。

一例として,夢中で“新作”を作っている13歳の息子に,自分自身の言葉でレビューや制作したゲームの“プレゼン”をしてもらったので,参考になれば幸いだ。

どんなところが面白かった? 「はじめてゲームプログラミング」の魅力をレビューしてもらおう

発売時の紹介記事にもあるとおり(

関連記事),「はじめてゲームプログラミング」には,ナビに従って7種類のゲームを作っていく

「ナビつきレッスン」と,自分で一から自由にゲームを制作できる

「フリープログラミング」という2つのモードが用意されている。

制作したゲームは,インターネットやローカル通信を使って公開することが可能だ。また,ほかの人が公開しているゲームをダウンロードして遊んだり,そのデータを確認,改良したりもできる

※。

※作ったゲームをインターネットで公開したり,もらったりするためには,Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要となる

関連記事

任天堂が2021年6月11日に発売する「ナビつき! つくってわかる はじめてゲームプログラミング」を紹介しよう。ナビゲーションに従い,さまざまなプログラムがキャラクターとなった「ノードン」を使ってプログラミングし,ゲーム制作の基本を学び,その喜びを知ることができるプログラミングソフトだ。

[2021/06/10 00:00]

「ナビつきレッスン」で知識や技術を覚えて,「フリープログラミング」で自分のゲームを制作。完成したらみんなに公開するというのが,遊び方の基本的な流れだろう。息子もその流れでオリジナルゲームの制作を始め,公開されているゲームをダウンロードしては研究し,手の込んだゲームを自作するまでに成長。さらなる制作活動に精を出している。

息子がここまで夢中になるのはなぜだろうか。「はじめてゲームプログラミング」は

何が楽しくて,どんなところが魅力だと感じているのかを“レビュー”してもらった。

|

プログラミングもゲームも大好きな

13歳による全力のレビュー

※画像のキャプションは筆者(親)の補足および解説

「はじめてゲームプログラミング」でよかったと感じたところは,大きく分けて以下の2つでした。

1.「ナビつきレッスン」で基本的な仕組みが学べるため,自分でゲームが作りやすい

2.ゲームを公開でき,ほかの人にも遊んでもらえるためやりがいがある

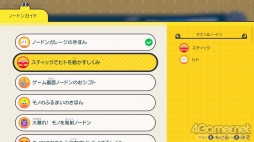

「ナビつきレッスン」は,1つのゲームが(「ヒトを動かそう」「ユカとカベを作ろう」といったように)いくつかのステップで分かれているのでわかりやすく,ゲームを作っていて疲れにくかったです。

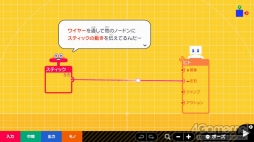

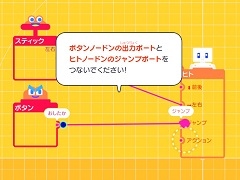

キャラクターになった「ノードン」を使ってプログラミングをするのでけっこう覚えやすく,プログラミングを勉強しているときの「コードを忘れちゃった」ということがなくて便利に感じました。

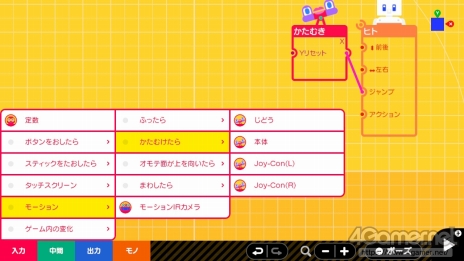

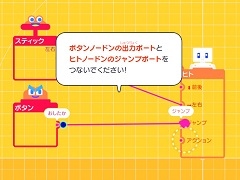

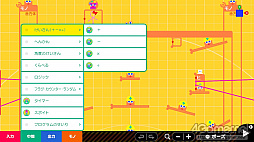

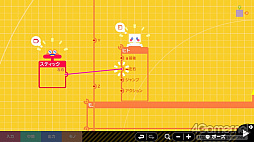

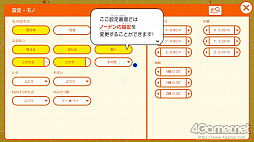

制作中の画面。キャラクター化されているだけではなく,そのノードンで何ができるかもテキストで確認できる

|

|

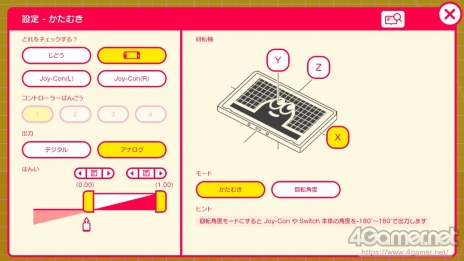

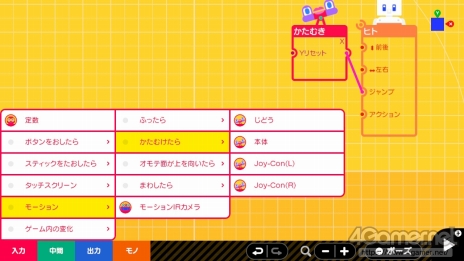

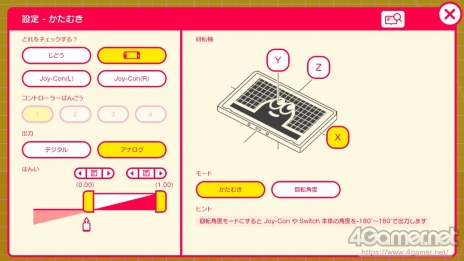

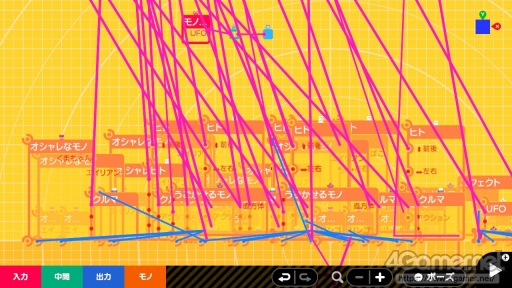

ノードンにはたくさんの種類があります。大きく分けて,「入力」「中間」「出力」「モノ」の4種類があるのですが,僕が一番好きなノードンは,入力ノードンの1つ「かたむきノードン」です。SwitchやJoy-Conの傾きを感知するところが面白いと思いました。

Switch本体やJoy-Conの動きを「出力」するための「かたむきノードン」。直方体や球といった「モノノードン」に結びつけると,SwitchやJoy-Conのかたむきや回転でそのオブジェクトを動かすことができる

|

|

(購入してすぐの)最初の日は「ナビつきレッスン」を5〜6時間は遊んでいました。ナビゲーションに従ってゲームを作り始めたら夢中になり,期末試験の前なのに完成するまでずっとやってしまいました。

「ナビつきレッスン」で作るゲームは面白いものばかりです。「任天堂の開発室から生まれた」という意味を考えてみましたが,いろいろな名作を生んでいる任天堂の開発室が制作したからこそ,ゲームの分かりやすい作り方などの知識が詰まっているからだと思いました。

シューティングや3Dアクションなど,ジャンルの異なる7種類のゲーム制作でプログラミングの基本が学べる「ナビつきレッスン」。各レッスンの間にはチェックポイントがあり,1つ前のレッスンを復習するテストを受けられる

|

「フリープログラミング」でほかの人の作ったゲームを探してプレイすると,「はじめてゲームプログラミング」はもっともっと面白くなります!

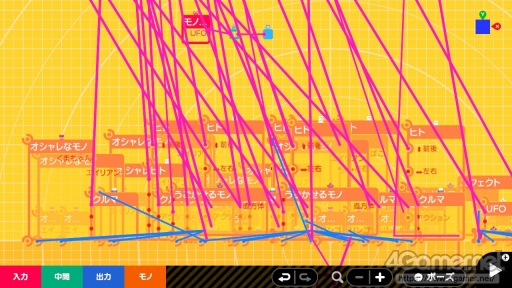

「本当にこれ(はじめてゲームプログラミング)で作ったの?」と思うようなゲームや,有名なゲームにそっくりのゲームなどがあり,とてもクオリティが高く,ゲームとしてもものすごく楽しく遊べました。ほかの人の作ったゲームも,どんなふうにプログラミングしているのか,ゲームの中を覗くことができるのも楽しいし,勉強になります。ノードンは512体までという制限があるので,「ノードンをどうやったら節約できるか」といったことがよく考えられているゲームはすごく参考になりました。

「フリープログラミング」のゲーム一覧画面。自分の作ったゲームだけではなく,ダウンロードしたゲームもこちらに一緒に格納される。それらをコピーすれば,プログラミング画面を開いて中を覗いたり,数値の調整やオブジェクトの作り替えなどもできる

|

「はじめてゲームプログラミング」を購入してすぐ,息子が「ナビつきレッスン」を始めたときを思い返すと,長いものだと目安の時間が90分あるのに,飽きることなく黙々と続けていた。「なぜ飽きずに熱中できていたのか」をこのように本人から話してもらうと,「なるほど」と思えるところがある。

フリープログラミングで自分のゲームを作り始めたころに,ほかの人の作品を見つけてゲームをプレイしては「すごい!」と感心し,その作品をじっくり遊んだり研究したりしていたのを見ていたが,それをしっかり説明できていたのも親としては嬉しい。当人が語っていたように“期末試験前”だったことは親として複雑なものもあったが,本人の学びとなっていたと考えれば納得もできる(試験の結果次第ではあるけれど……)。

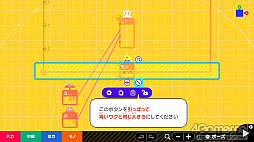

ナビつきレッスンでゲームが完成したら,オブジェクトやアクションを増やしたり,色を変えたりといったようにデータを改造してみよう。そうするうちに,「何をどうしたらどこが変わるか」といった技術が身についていく

|

どんなゲームを制作した? 自分の言葉で“プレゼン”してもらおう

ほかの人のゲームに触れ,それらに負けないようなゲームを作りたいという向上心も生まれたようで,自分自身でも多くのオリジナルゲームを作っていた。では,そうして一生懸命に取り組んで制作したゲームはどんな作品なのか。このあたりも言語化して“プレゼン”してもらった。

|

制作した4つのゲームを“プレゼン”

※画像のキャプションは筆者(親)の感想や解説

■打ち合い(ゲームID:G 007 3HP 3FC)

初めて作ったのは,球を打ち合って戦う二人対戦のゲームです。「ナビつきレッスン」の1つめにある「二人対戦!鬼ごっこバトル」を改良して作ったゲームで,(ベースになっている鬼ごっことは違って)2人のキャラクターを平等にしました。球の連射速度を調節して,ガン待ち(障害物のところで止まって,敵が来るのを待っていること)が有利にならないよう,できるかぎり工夫しました。

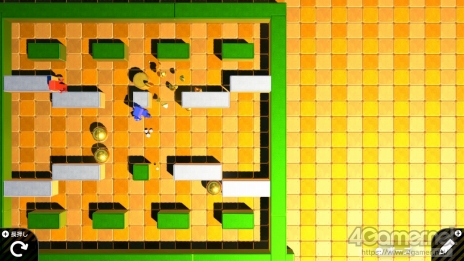

元となった鬼ごっこバトルは横視点だったが,それを大胆に見下ろし視点に変更。青のキャラの球は球体で壁で弾かれて転がり,赤のキャラの球は直円柱で転がらずその場にとどまるという,キャラクター性能の違いもあった

|

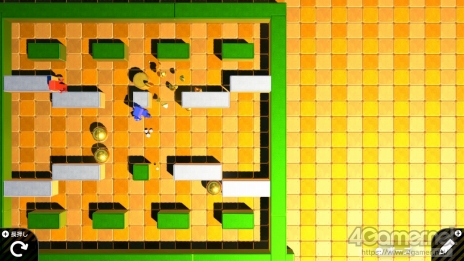

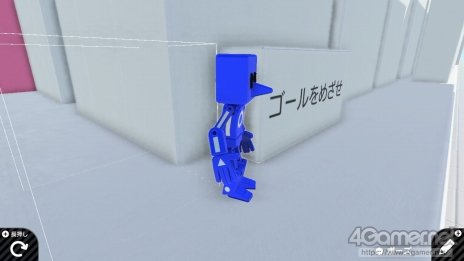

■迷いの迷宮(ゲームID:G 007 7DX 5H7)

同じような道が延々と続いている迷路を歩き回り,ゴールを目指すゲームです。行き止まりはないですが,間違った道を進むとワープでスタート地点に戻されるというのが,工夫したところです。あと,操作にダッシュも導入してみました。「あること」をしなければゴールできないように工夫したので,クリアまでは相当な時間がかかると思います。迷路の壁を配置する作業が疲れました。

壁はきっちり等間隔で配置されているので,自分が今どの時点にいるのか分からなくなり,けっこう迷う。一見シンプルで簡単そうだったが,ゴールにたどり着くのはなかなか難しかった

|

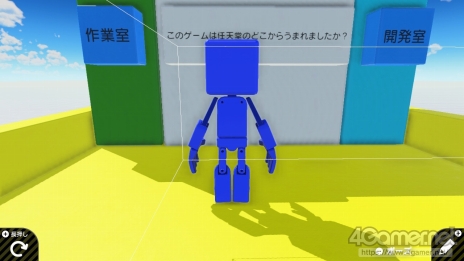

■なんでもクイズ(ゲームID:G 007 1K4 JDK)

三番目に作ったゲームは,クイズと運試しのタイムアタックです。最初の2つは二択クイズで,そこから先はこっちが正解だと思う方を選び,壁を壊して進んでいきます。本当は最初から最後まで二択クイズにしたかったのですが,問題や答えを書く「言葉つきノードン」が8体までしか使えないという制限に引っ掛かったため,途中から二択の運試しにしなければならなくなったところが残念です。

正解と思う方の壁を壊して先に進んでいく。ミスをしてもゲーム終了とはならず,スタートからやり直しとなる親切仕様

|

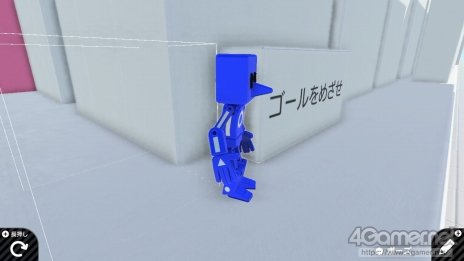

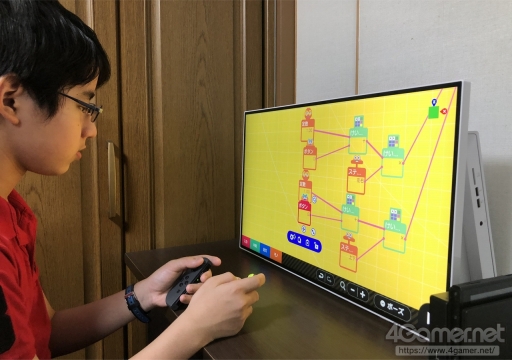

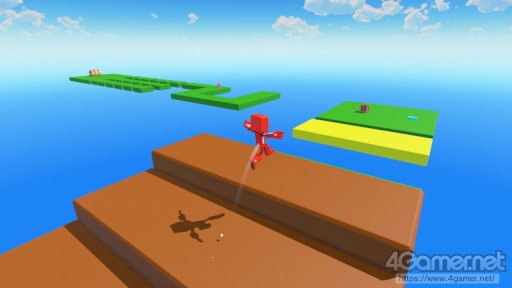

■おおなだれ(ゲームID:G 007 L55 440)

当たっても大丈夫なものとだめなものを見極めて,それをかわしながらゴールを目指すゲームです。巨人や車,UFOなど,スタートと同時にいろいろなものが迫ってくるのですが,それをギリギリでよけないとゴールできないように調節するのは骨が折れました。

「初見殺し」も入れていて,最後も難しく調整しているので,一発でクリアできる人はいないはずです。今回紹介した中では一番最後に作ったゲームで,もっとも気に入っています。

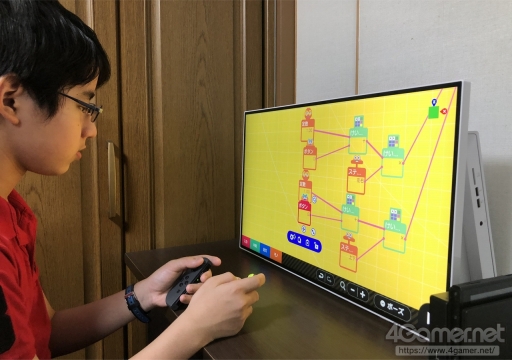

スタートからすぐキー操作が必要となり,少しでも遅れると一発アウトに。キャラクター数が多く,凝った作りなので中身を見せてもらうと,102個もノードンを使った複雑な構造となっていた

|

紹介してくれたゲームを実際にプレイしてみると,意外と……と言ったら失礼かもしれないが,なかなか凝った作品となっていて,言語化して説明してもらった部分も確認でき,「なるほど」と納得。プレイして楽しかったところを伝え,気になったところを“フィードバック”してあげると,子どもにとってもプラスになるだろう。

気になるところは,「こうしたらもっと良くなるよ」と伝えてあげよう。写真は,インターネットで公開するときの様子。ゲームのタイトル名をあまり考えず付けていたので,「どんなゲームか分かるような言葉を入れると,見つけた人が興味をもってダウンロードしてくれるんじゃないかな」とアドバイスしてみた

|

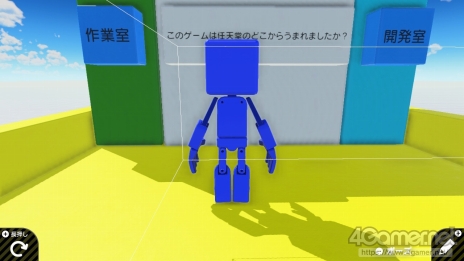

作ったゲームについてさらに話を聞いてみると,制作したゲームは最短で30分ほどで仕上げたとのことだが,作品によっては細かな調整に数日かかったそうだ。作り直したり,調整したりは大変ではないかと聞くと,「ナビゲーションのシステムがとてもよくできていて,それのおかげで思ったようにどんどんゲームができていくから,作業が大変とはあまり感じない。『あともうちょっと……』と,やめどきを失うくらい楽しめた」とのことだった。

集中してプログラミングに取り組んでいる様子。写真ではJoy-Conで作業をしているが,「ディスプレイにつなぐときはマウスを使ったほうが作業しやすい」と話していた

|

また,息子は,自分でゲームを作るようになったことで,「ほかのユーザーが制作したゲームに触れたとき,『どこで苦労をしていたのか』『どんな工夫をしているのか』が分かるようになって面白い」とも話していた。

ゲームのプログラミングをとおして,自分で作りたいものをイメージして表現することの喜びやモノづくりの達成感を知り,成長していく姿が見られたのが何より嬉しい。ゲームに触れることで想像力が育まれ,新たなアイデアが生まれてくるのも,「はじめてゲームプログラミング」の素晴らしいところだろう。

こちらが,ノードンを使った102個使ったという「おおなだれ」のプログラミング画面。少し見ないうちに,これだけのノードンを使いこなせるようになっていたことには驚かされた

|

ゲーム制作から生まれる親子のコミュニケーションで,モノづくりの楽しさを知る

息子が公開したゲームの一覧画面。ゲーム単体のIDだけではなく,制作者にはプログラマーIDが設定されるので,お気に入りの“ゲーム制作者”がいたらIDを覚えておくといい

|

発売からおよそ半年。YouTubeの動画やSNSを探すと,「はじめてゲームプログラミング」のユーザーが制作した素晴らしいゲームがたくさん公開されており,その中には往年の名作をイメージしたアクションゲームやシューティングゲーム,レースゲームなどもある。

それらのゲームを家族で遊んだり,自身のゲーム制作の参考にしたりするのはもちろんだが,「●●ってゲーム知ってる? 私が子どものころに遊んだゲームなんだけど,このゲームはそれが元になっているんじゃないかな?」といったように“ゲームの昔話”で盛り上がるのも,家族のコミュニケーションにもなってオススメだ。

制作したゲームで2人対戦をしながら,親子でコミュニケーション。息子はそんな“みんなで遊べるゲーム”が作れるところがお気に入りとも話していた

|

保護者としてとても好印象なのは,公開されたゲームはただ遊ぶだけではなく,どのように作られているかをプログラミング画面を開き,それをばらして研究したり作り変えたりできるところ。息子が,「すごいゲームだなと思ったら,こんなに複雑なプログラムになっていたのか!」「こんなノードンの使い方があったんだ……」と感嘆の声をあげながら研究している姿はとにかく印象的で,「はじめてゲームプログラミング」でのゲーム制作の経験は,間違いなく当人にとって実のあるものになっていると感じられる。

“プロトタイプ力”という言葉があるが,「いかに自分のアイデアを形にすることができるか」という部分を育む意味でも,「はじめてゲームプログラミング」はとても有効なツールだと言えるだろう。

自分で考えたことをどのような方法で表現できるのか。それがゲーム制作を通して学べるのが何よりの魅力だ(画像は公式のもの)

|

この紹介の〆にあたって息子に全体的な感想を聞くと,「ゲームを作ると人に見せたくなるし,そのゲームを遊んでもらったら,さらに新しい作品を作りたくなる。そんな

“楽しい連鎖”があるね」と話していた。

ふだん遊んでいるゲームがどのように作られているか,その仕組みを知り,それで得た知識を“自分自身でゲームを制作する”という形で実践に移す。さらに,制作したゲームを家族や友人,インターネットを介した世界中の人たちに遊んでもらう。こうした一つながりの体験は,子どもにとって(もちろん大人でも),ものすごく興奮できるものだ。

ゲームが好きな家族やゲームファンの子どもがいるという家庭には,純粋にゲームを楽しむことはもちろん,

モノづくりの楽しさを知るツールとして「はじめてゲームプログラミング」の“導入”を検討してみてほしい。

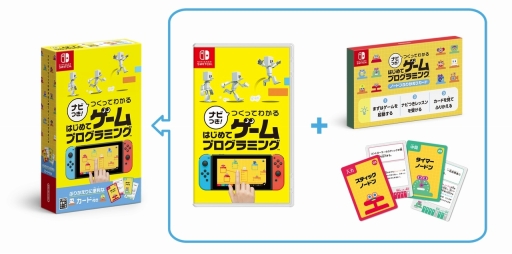

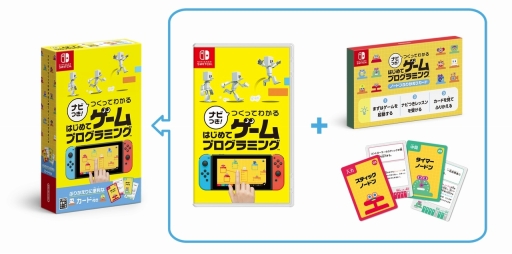

パッケージ版のイメージ。ノードンの種類や顔,特徴が確認できる「ノードンふりかえりカード」が付属している。カードは単品(税込500円)でも販売されているので,DL版で購入した人はこちら(ストアページリンク)をチェックしてほしい

|

ナビつき! つくってわかる はじめてゲームプログラミング

ナビつき! つくってわかる はじめてゲームプログラミング