連載

徳岡正肇の これをやるしかない!:VR空間内を歩き回れる夢のシステム「HTC Vive」が持つ可能性と課題について考える

|

ついに一般ユーザー向けとなるVR対応ヘッドマウントディスプレイが世界市場,そして国内市場で発売となった。どれを買おうか悩んでいる4Gamer読者も多いと思われるが,今回,徳岡正肇氏が,現時点で最も高価な一般ユーザー向けVRシステムであるHTCの「Vive」をじっくり体験したので,その内容をお届けしたい。氏は,VRシステムが持つ可能性と課題を,どう見るだろうか。

「2016年はVR(Virtual Reality,仮想現実)元年」と言われて久しい。

実際,VR対応ヘッドマウントディスプレイ(以下,VR HMD)の代名詞的存在であるOculus VRの「Rift」をはじめ,各社のハイエンドVR HMDが出揃ってきているので,少なくとも対応ハードウェアという面においては「VR元年」と断言してしまって差し支えないだろう。厳正を期せば,過去に“VRブーム”は何度もあったので,「2016年が元年です!」と言われるといろいろと思うところもあるのだが,過去のことは忘れたいというVR業界の強い意志が感じられる言葉ではあるので,そういうことにする。

|

また同じように気になるのは「それぞれ,どこがどう違うの?」という点であろうとも思う。

そんななか,2016年4月5日に国内でデリバリーが始まったHTC製の「Vive」は,他社製品と一線を画する要素を2つ抱えた,注目のVR HMDである。

差別化要因その1は,「SteamVR」に正式対応するという点だ。

4Gamer読者に「Steam」の説明はもはや不要だろうが,Steamは今やPCゲームのダウンロード販売サイトという枠を超え,1つのゲームプラットフォームとなっている。そんなプラットフォームで提供しているVRコンテンツの規格がSteamVRであり,それをViveがサポートするというのはとても大きい。ハードウェアの価値は,結局のところ,コンテンツで決まるのだから。

|

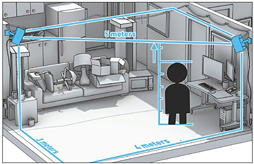

簡単に言うとルームスケールVRとは,部屋のような一定の広さを持つ場所をVR空間として定義して,その中をユーザーが実際に移動できるという仕様のこと。一般的なVR HMDが,ユーザーの頭が向いている方向を検知するヘッドトラッキング仕様を採用するのに対し,

こういう仕様のため,HTCはメディアに対し,ViveをVR HMDと呼ばず,VRシステムと呼んでほしい的な“お願い”をしていたりもする。

というわけで今回は,Steam大好き人間の一人として,Viveで楽しむVRコンテンツが実際にどんなものなのかを評価してみたいと思う。

個人的には,ルームスケールVRにはそれほどの興味を持てないというか,現実問題として,日本の家屋において「床に何も置いておらず安全な,一定規模の空間」を確保するのは,不可能とは言わないまでもかなり難度が高いという考えを持っている。だが,せっかくのViveを“ただのVR HMD”として使うだけでは悲しいので,今回はルームスケールVRにこだわってテストしよう。

|

まずはキャリブレーションしてチュートリアル

|

ただ,HTC Viveのセットアップには微妙に癖があるようだ。フォーラムでも「簡単でした」という声と「トラブルまみれっすよ!」という声が入り混じっている。新ハードウェアというものは「そんなもの」だと思うが,感じ方次第だろう。4Gamerでは導入法を細かく紹介済みなので,「どうやって使うのか」は,先のテストレポート記事を参照してもらえればと思う。

HTCのVR HMD「Vive」日本版を入手。豊富な写真と画面でセットアップまで全解説してみる

機械的なセットアップが終わったら,次はVive専用ワイヤレスコントローラ(以下,Viveコントローラ)のキャリブレーションだ。その方法も先の記事にあるとおりなのだが,実際に作業してみると,とくに難しいこともユーザーインタフェース(以下,UI)上の問題もなく,サクサクとキャリブレーションできた。

|

|

キャリブレーションも終わったのでいざゲームを……という前に,まずはValveが用意してくれた「Viveの機能を学ぶチュートリアル」をプレイ(?)してみることにした。

|

Viveコントローラの特徴を,ここで軽く確認しておこう。

2本1セットとなるViveコントローラは,1本ごとにデジタル(だと思われる)トリガー1つと,グリップ部のデジタルボタン「グリップボタン」2個,タッチパッド1つ,タッチパッドを挟むように用意される「メニューボタン」と「システムボタン」を搭載している。タッチパッドは押下する場所によって4ボタンとしても利用できるので,1本あたり,操作に利用できるボタンの数は(すべてで確認したわけではないが,メニューボタンとシステムボタンはゲームの操作用に使わないとして)最大7個ということになる。

|

|

|

|

これは応用次第で相当いろいろなことができるように思える。また,ボタンの押し間違え防止効果も高い。ぜひ,Vive対応ゲームにおけるデフォルト仕様として広く普及してほしいところだ。

さて,チュートリアルでは,ViveのウリであるルームスケールVRに関しても注意事項の説明がある。

VR HMDとは,つまるところ目隠しだ。これはどれほど強調しても強調し足りないのだが,VR HMDを装着してPCゲームをプレイするというのは,目隠しをしてゲームをするということにほかならない。

Viveにおける最大の特徴である「VR HMDを装着したまま実際に歩くと,ユーザーの移動がトラッキングされて,VR空間内に反映される」という機能は,「目隠しをしたまま歩かされる機能」と,恣意的に言い換えることができる。

そのため,「現実空間において,これ以上先に行けない(=トラッキングできない)」警告は,VR空間内でもかなり強調して表示される。「ここから先は行けない」という「壁」が,その「壁」にある程度まで近づいたところで,画面にくっきりと表示されるのである。

|

なお,チュートリアルで行えることは,

- VR空間内部の自由な移動

- Viveコントローラのボタンを押して,花火や風船を出す

といった,実にシンプルなものである。

だが面白いことに,たったこれだけのことなのにも関わらず,プレイヤーは「すごい」という感覚を抱けてしまう。

|

|

|

一般的な3Dゲームであれば,こんなことはきょうび「当たり前」というか,「こんなことをいちいち書くな」的な要素である。風船が1万とか出てきて,それがリアルタイムに相互干渉するならともかく,数個の風船で大騒ぎするのは,21世紀のPCゲームとしてはあり得ない。

だが,たったそれだけのことでも,VR HMDを通して見ると,新しい感動がある。文字どおり,「風船がそこにある」ように,自分の脳が感じてしまっているからだ。

仕事柄,筆者のVR体験回数(あるいは時間)は,ほとんどの読者よりは多いはずである。それでも今なお,こういった「当たり前のこと」がVR HMDを通して目の前で起こると,独特の驚きと感動がある。

チュートリアルの場合,Viveコントローラのトラッキング精度という新しい驚きが加味された部分も無視できない。ただいずれにせよ,VR体験というものには,「“普通に”ディスプレイ上で見る限り,馬鹿馬鹿しいくらい今さらな技術」を「新しい感動を伴った技術」として再体験できる魅力が,確かにあるのだ。もちろんそこには,「枯れた技術」を,VR HMDを通じて不快感なく体験させるためのノウハウという,別種の(そして高度な)技術的積み重ねがあるのだが。

|

Job Simulator

チュートリアルが終わったところで,ここからは,ゲームごとに紹介し,またインプレッションをまとめていこうと思う。

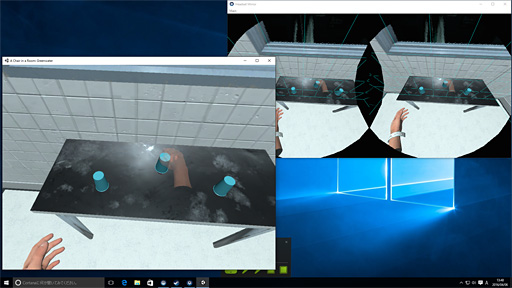

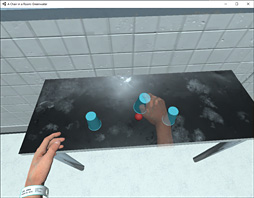

まずは,注目のローンチタイトル「Job Simulator」だ。

Job Simulatorは,ルームスケールVRであるViveの機能をフル活用したもので,プレイヤーはVR空間の内部を自由に移動しながら,さまざまな「仕事」を擬似的に体験できる。日本には児童向けの職業体験テーマパークというものがあるが,あれをVRを用いたゲームに仕立てたものというイメージでいい。

Job Simulatorでプレイヤーが選べる職業は今のところ「オフィスワーカー」「シェフ」「販売員」「自動車整備士」の4つ。これらは疑似体験空間を発生させる「カセット」としてゲーム内で提供されているので,将来的にパッチやDLCによって選択肢が増えていく可能性は高い。

|

|

|

|

類型化して語らせてもらうなら,Job Simulatorは,クエスト達成型のシリアスゲームである。

プレイヤーに対しては,まず「朝食を準備しろ」「金持ちで車オタクの車を整備しろ」といった大目的が提示されるが,実際に何をすべきかは細かなステップに分かれている。

それぞれのステップにおいて,いま何をすべきかはゲーム内部のボードで常に表示されているため,プレイヤーはそれを見て,小クエストを達成していけばよい。RPGなどでよく見る,「伝説のアイテムを作れ」「だがまずは,そのための材料を取ってこい」という,階層化構造である。

|

|

と,ここまでであれば実によくあるゲームなのだが,本作においては,Viveコントローラが持つ,異様なくらいに精度の高いトラッキング性能が,十全に発揮されている。

たとえば,朝食を作るためにベーコンを焼くとしよう。

プレイヤーはまず,厨房内の冷蔵庫を開く必要がある。このためには,実際に冷蔵庫のドアの取っ手を「握って」(=手の形になったViveコントローラを動かして,取っ手に触れて,トリガーを押す),「ドアを開ける」(=ドアを開けるように手を動かす)必要がある。

しかるに冷蔵庫の中身を見て,ベーコンを取り出し,熱した鉄板の上に置いて,「ベーコンを焼く」(=鉄板の着火や温度調整も,実際にスイッチをひねって行う)。これにてベイクド・ベーコンの完成である。

|

|

|

|

この手の「変なシミュレータ」を遊んだことがあるか,一人称視点のアドベンチャーゲームを遊んだことがある人からすると,このUIは別段珍しくもないと思う。「手」アイコンでドアの取っ手をクリックして,そのドアを「開く」ようにマウスを動かして,ドアを開けるといったゲームを遊んだことがある人(そして「[E]キーを押せば開くんじゃダメなのかよ!」とイライラした人)は,それなりに多いのではなかろうか。

|

もちろん,最初は操作性以外の点に軽いストレスを感じることもある。たとえば厨房であれば「何がどこにあるか分からない」というものだ。ただこれは,いったん厨房の構造を理解してしまえばおしまいである。動作から無駄がなくなり,プレイヤーは「テキパキと仕事がこなせる自分」に気持ちよさと充実感を感じるようになる。はっきり言えば,すごく楽しい。

つまり,それくらい,Job Simulatorがもたらす「体験」は,現実に近いのである。

|

|

|

|

Job Simulatorに問題がないわけでもない。しかし,本作が抱える「問題」のほとんどは,ゲームの完成度とは別のところにある。

|

そのため,「ポットに水を入れて,お湯を沸かそう。まずはポットを取り出して,そこに蛇口から水を注ぐぞ」という一連の動作を行っている最中,とくに「蛇口から水を注ぐ」といった「手に持つものが変化する瞬間」に,まったく意識することなく,手にしたViveコントローラを,画面の中にある台の上に置きそうになるのだ。

|

これが前述した「Viveコントローラが快適であるがゆえの,特有の問題」だ。あまりに精度が高く,あまりに自然すぎるがゆえに,体が完全に騙されてしまうのである。

この問題――本当に問題と言えるのかは謎だが――に対する現状での答えは1つで,「Viveコントローラは,めんどくさく思えても,必ずリストストラップを手首に通して利用しよう」に尽きる。

なお,そのうえでJob Simulatorには,ストラップでも解決できない,別種の問題(?)がある。それはルームスケールVRの持つ「リアリティ」の罠だ。

たとえば自動車整備の場合,プレイヤーは自動車のドアを開き,自動車の室内に頭を突っ込んで,ハンドルやアクセルを「触る」ことすらできる。が,そこまで作りこんであるがゆえに,「車の中を覗き込んだ」とき,思わず手をシートについて,体を安定させようと思ってしまうのだ。

これまた,そんな重心移動を実際に行えば,現実空間にはシートがないため,最悪,転倒してしまう。

|

|

|

|

こういった問題に対してはもう,「慣れるしかないですね」以外の言葉がない。そして実際,遠からずユーザーはこの感覚にも慣れるだろう。

だがVR研究者であれば誰もが知るように,人間の体は想像よりずっと「騙されやすい」。一例を挙げると,「高いところから落ちる」VR体験において,着地の瞬間にほぼ必ず,プレイヤーが着地の衝撃を吸収しようとして膝を曲げることが確認されている。

このことは,良しにつけ悪しきにつけ,真剣に考えていく必要がある。

なにしろVR以前の段階においても,レースゲームにおいて「体を傾けながらステアリングコントローラを回す」人はたくさんいたし,今もいる。視界が完全にハックされた状態において,この「人間の持つ反射」は,より発生しやすい。

この「反射」とゲームがポジティブに結びつけば,体験はより素晴らしいものになるだろう。だがネガティブに結びつくと,デザイナーの想像を完全に裏切った形での「クソゲー」が生まれかねない。

|

また,職業訓練や,「より理想的な厨房を作る」といった設計においても,こういったシミュレータは大活躍し得る(※実際,1990年台にあったVRブームにおいては,システムキッチンの設計とプレゼンに,VR HMDが活躍した)。VRの持つ「シリアスゲームとしての可能性」を感じたいなら,Job Simulatorは非常に手頃な作品だ。

A Chair in a Room : Greenwater

|

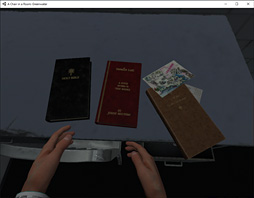

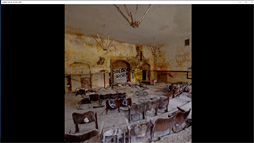

プレイヤーは記憶を失った何者かとなり,「治療」を受けていく。「大丈夫よ,お薬があるわ」というアレだ。ルームスケールVRというViveの特徴を全力で利用した作品でもあり,プレイヤーは常に部屋に閉じ込められた状態で,部屋の中にあるさまざまなオブジェクトを使って,情報を得たり,フラグを立てたりしていく。ゲームとしては,一人称視点のホラー脱出ゲームと言うのが,最も適切だろう。

|

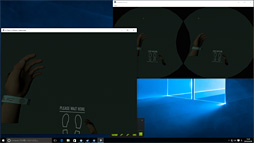

| A Chair in a Roomにおいて,Viveコントローラはプレイヤーの手として視界に映る。左手にはタグがあり,自分が何らかの患者であると分かるという仕掛けだ |

|

| 「ここでお待ちください」というのは賢いガイドだと思う。これでプレイヤーを「現実空間における安全な位置」に戻すことができる |

また,アドベンチャーゲームとして仕立てたというのも,良い選択だ。アクション性が要求されるとなると,どうしたってプレイエリアの外に出てしまったり,ベースステーション(を取り付けた三脚など)にぶつかってしまったり,Viveコントローラを壁にヒットさせたり,足を捻って転倒したりといったことが容易に考えられる。VR HMDとPCをつなぐケーブルの存在も大きな課題となるわけで,いろいろ考えながら進むアドベンチャーゲームは,その点で適している。

|

|

とはいえ,技術的な観点からすると,A Chair in a Roomは非常に未熟な作品だ。

とくにひどいのが,ゲーム空間内のオブジェクトの当たり判定である。実際にどうひどいかは,スクリーンショットを見てもらうのが手っ取り早いのだだが,2010年代も半ばを過ぎようとする今,これはいくらなんでもないだろう。

|

|

|

ゲームは,あくまでゲームである。なるほど,ゲーム内のプレイヤーが持っていないものには,プレイヤーもアクセスできないというのは,ひとつの「ナラティブ(物語体験)」かもしれないが,それはただ単に不自由を押し付けているにすぎない。

A Chair in a Roomの場合,これは「プレイヤーは常に目隠しされた状態でゲームをプレイする」という,VR HMDの根源的な問題とリンクする。ゲーム内でメモを拾ったとしても,プレイヤーはそれを「手元の紙にメモしておく」ことができないのだ。いや,メモはできるかもしれないが,少なくともそのメモを「あとで見直す」ことは不可能である。

|

|

この問題に対しては,スクリーンショットを手早く撮影し,それを簡単に閲覧できるようにするといった工夫はあり得る。だがアドベンチャーゲームを好んでプレイするような人なら,それが根本的な解決にならないこともまた,すぐ理解できるだろう。この手のゲームにおいては,メモとメモの関係性を推理したりするのも,楽しみの1つだからだ。

複数のメモや状況を同時に閲覧し,その間に線を引いて,関係性に思いを馳せられるUIが,どうしても必要になる。

というわけで,A Chair in a Roomはとてもではないが,オススメできる作品ではない。むしろこの作品をもってVRの可能性を議論されても困る,というのが本音だ。

ではなぜこの作品を取り上げたのか? それは,後段で議論するとしよう。

トイレはよく作りこまれている |

さまざまななヒントが…… |

Realities

|

こういった擬似的な観光は,VRが持つひとつの可能性として,大きくクローズアップされている領域だ。歳をとって海外旅行に実際に行くのがキツくなった人や,何らかのハンディキャップを抱えていて,遠くへ出かけることに難儀する人に対し,VR HMDで擬似的に体験を与えるというサービスを,テレビで見たことがある読者もいるのではなかろうか。

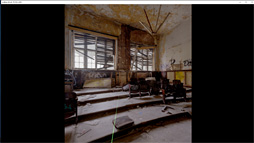

Realitiesの面白いところは,一般的には「ある空間を,定められた1点から見渡す」という360度映像に対し,実際にその空間内部を歩き回れるということだ。

|

誤解を恐れずにはっきり言えば,まずとにかく気持ち悪いのだ。これは決して,VR酔いするという意味ではない。とにかく気持ち悪いとしか言いようがない思いに駆られる。

たとえば,目の前には廃墟と化した階段教室がある。なのでそこを「歩く」とき,頭はどうしてもそこに「階段」があることを意識する。だが当然,現実空間には段差などないので,足は階段を突き抜けていく。

この「見えているものと,身体からのフィードバックが違う」というのは,慣れるまでは大きな違和感となる。現実にある空間の写真がベースになっているだけに,見た目とフィードバックの違いが違和感となり,それが「気持ち悪さ」に直結していく印象だ。

とはいえ,人間の慣れとは恐ろしいもので,この気持ち悪さにはすぐ慣れる。そして慣れてみると,Realitiesが提供する「自由に歩き回れる360度映像」という世界に,一種独特の興奮を覚えるようになる。VR空間内には「パンフレット」も置かれていて,それを拾うと,この空間に関する説明や,特別な写真などを見ることができるというのも,よいギミックだと思う。

|

|

|

|

|

が,その一方でRealitiesのUIはとてもお粗末である。

VR空間内部を移動するにあたって,Realitiesでは「小さな移動」は歩くことによって実現するが,「ある程度大きな移動」を行うには,Viveコントローラのタッチパッドを利用することになる。前進ボタンを押すと,カメラの位置が大きく前進する,というUIである。

|

|

|

ともあれ,Realitiesは360度映像とルームスケールVRが組み合わさったときの威力を,これでもか教えてくれるコンテンツである。“VR観光”にも十分使えるだろうが,たとえばもう取り壊すしかない古民家をこの技術で映像的に保存し,追体験するといったことにおいても,相当有益だろう。病院や老人ホームなどにおいて「一時帰宅」を叶えるツールとしての可能性もある。

VRをゲーム以外のコンテンツで利用しようと考えるなら,Realitiesは一度体験しておいて損のない作品と言える。

|

|

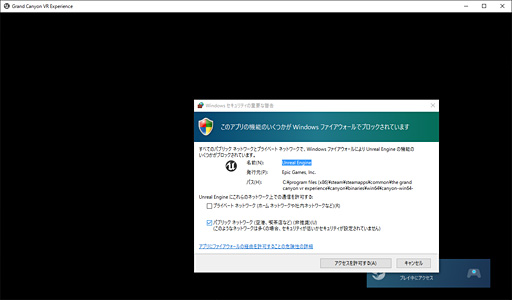

The Grand Canyon VR Experience

最後は,「The Grand Canyon VR Experience」である。タイトルが示すとおり,グランドキャニオンをVRで体験するという,実に直球勝負な作品だ。

|

カヌーを前進させるには,実際にパドルを漕ぐしかない。つまり,右手に持ったコントローラを,あたかもパドルのように使って「漕ぐ」のである。

ただし本当に自由に動けるかといえばさにあらず,実際には「漕ぐ動作をすると,D-Padの上が押される」感覚に近い。カヌーは決められたレールの上を移動するだけであり,VR空間内を完全に自由に漕ぎ回れるというわけではなかったりする。

|

それが「すごい体験」であったとしても,人はそれほど時間をかけることなく,その体験に慣れてしまう。このことは,FPSのビジュアルが急激に緻密度を上げていくなかで,我々が同じくらい急激にそれらを「この程度は普通」と認識するようになった歴史を振り返ってもらうと分かりやすいだろう。

むしろ本作は,VR作品が陥りがちな問題を,かなりつぶさに見せてくれる。

まず,筆者はこの作品がどんな“仕様”なのかを理解することなくプレイし始めたので,カヌーの上に「立って」パドルを漕いだ。実にマヌケな写真で恐縮だが,下がそのときの筆者と画面の様子である。イメージとしては,カヌーではなく,ヴェニスのゴンドラ船長と言ったところだろうか。

そしてマズいことに,この視点の高さで見ると,The Grand Canyon VR Experienceは実につまらない。ステージ全体が,そういう高い視点で見ることを前提に作られていないからだ。

|

|

|

しかるに床に座り込むと,迫力はさらに高まった。パドルを漕ぐことで発生する水しぶきエフェクトも,ちゃんと視界に入ってくる。

|

|

だがおそらく,これでもなお,作者が意図した視点の高さではない可能性が高い。カヌーの見え方から言うと,もっと低い視点こそが,「本当の位置」なのではないだろうか。それこそ,床にうつ伏せになって前を見る,くらいの。

ただ,そうだとしてもとくに不思議ではない。The Grand Canyon VR ExperienceはもともとRift用に開発された作品で,体験者を実際にカヌーに乗せて「疑似体験」させることまで考えて作られた作品という可能性があるからだ。本作において,「VR空間内を自由に移動できる」というViveの特徴は,デメリットというか,意図せぬ風景を見せる機能となっているように思う。

もっとも,The Grand Canyon VR Experienceが抱える問題は,これだけではない。

本作では,水面にパドルを当てると,コントローラが振動する。これだけでも人間は,「水の手応え」のようなものを感じることができてしまう。これはこれで面白いし,素晴らしい仕様である。

|

パドルが岩や草を突き抜けるのは仕方ないとしても,所詮は3D空間内の当たり判定でしかないのだから,パドルが他のオブジェクトと干渉したらバイブレーションとしてフィードバックを返すという仕様くらいは実装してほしかった。「水にはフィードバックがあるが,それ以外にはない」という些細な違いが,体験者にとってはぬぐいがたい大きな違和感となるケースがあるからだ。

|

VR HMDは,高い可能性を秘めている。だがThe Grand Canyon VR Experienceが(図らずも)示してしまったように,その可能性を十全に発揮するためには,優れたソフトが必要だ。VR HMDの性能や,ハードウェアが持つ驚きにだけ頼ったところで,ユーザーは一瞬でその「新体験」に飽きるだろう。ゲームを,ゲームにするためには,技術とノウハウの蓄積が欠かせないのである。

Viveの持つ大きな可能性と,大きすぎる課題

|

開発者の都合はともかく,ユーザー体験としても,VRはインパクトが大きい。とくにViveの持つ「自由に歩き回れる」というインタラクティブ性は,VR体験をさらに鮮烈なものとしている。

だが,Viveファンからは怒られそうだが,現状において,Viveの持つ可能性は,議論の余地もなく,完膚なきまでに,ほんのわずかな揺らぎもなく,絵に描いた餅である。これはもう断言できる。

Viveは,ケーブルでPCとつながっている。これを無線化するのは,今日(こんにち)の技術ではまだ不可能だ。

ということは,プレイヤーは何をどうしたって,どこかでケーブルと接触する。ViveのルームスケールVRを堪能しつつ,この問題を回避するには,「ケーブルを安全に取り回し続けるスタッフ」が,必ず1人必要なのだ。

|

|

|

ここにおいて,A Chair in a Roomのコンセプトは――実装のお粗末さはともかく――より現実的であることが分かってくる。部屋の中にあるオブジェクトが限られていて,プレイヤーが基本棒立ちで進行するため,ケーブル係にとっては安心感が高いのだ。これがRealitiesのように,ブラブラとランダムに歩くのが楽しいタイトルだと,ユーザーがどこに行くか分からないため,ケーブル係に要求される熟練度は一気に跳ね上がる。

|

|

ただ,実のところ,補助スタッフの数はこれだけでは不十分というのが筆者の考えである。Viveそれ自体のUIはかなり優れており,Viveコントローラもたいへん優秀だが,それでも,PC側で何か問題が起こってHMDへの出力が止まったり,上手くHMD側で表示されなかったり,アプリケーションの挙動がおかしかったりという問題が生じた場合,対処する人員も必要だからだ。

もちろん,プレイヤーがHMDを脱いだり,ケーブル係が対処すればいいといえばそれまでだが,そのとき,VR体験の没入感は大きく低下する。

つまり,ViveのVRコンテンツを「ベストな条件で,快適に」楽しむためには,ただ広い空間を用意するだけでなく,そのほかにケーブル係とPC係が必要になる。こんなもののどこに現実性があるのだろうか?

そもそも1人で遊べることが,PCゲームの大きなメリットである。そんなPCゲームにおいて,ゲームプレイにまったく関与しない1〜2名の奉仕精神が必要だという実装は,控えめに述べても異常である。

|

解決法はいろいろ考えられる。ケーブルの取り回しについて言えば,ViveのHMD本体から延びるケーブルの先にある接続端子は汎用的なものなので,延長ケーブルを用意して,天井からリールで吊るのがベストの解決策だろう。あるいは,大型の外部バッテリーと対応PCを何らかの形で背中に背負い,擬似的なオールインワンVRシステムとして扱うというのも,不可能ではない。ここまでやれば,ケーブル係はおそらく不要になる。

PC係のほうは,特定のゲームに完全特化して,問題なく動作することを事前に十分確認するようにすれば,不要になるはずだ。

ただ,以上の解決策は,いずれも「個人で楽しむ」範囲を逸脱している。ゲームセンターやイベント会場でこそ選択可能なソリューションだ。

|

注意してほしいのは,筆者がここで言いたいのが,「アトラクションとして使えばVRゲームがペイするだろう」とか,「普及するだろう」とか,そういう話ではないということだ。

ゲームの歴史を振り返ると,かつて最高のゲームはゲームセンターにあった。「スペースハリアー」や「アウトラン」,「ギャラクシーフォース」などといった体感ゲームは,ゲーム側で採用している技術が高いだけでなく,大型筐体による「決して家では得られない興奮」があった。

残念ながら,いまのゲームセンターは産業として非常に厳しいものがあるわけだが,かつて最先端の技術が結集する場であったことは否定されない。そして,当時のゲームセンターで得られたさまざまな技術的知見が,家庭用ゲーム機やPCへフィードバックされていった歴史的事実も確実に存在している。

|

だが,かつてのゲームセンターがそうであったように,VRゲームシステムの研究開発で得られた知見が,次の世代のハイエンドゲーム環境を支える技術の1つとなる可能性は否定できない。というか,むしろこのタイミングで“乗り遅れた”場合,次世代AAAゲームを支える技術的ノウハウの柱のひとつを得られないままゲーム開発競争に参加するという,あまり想像したくない状況に陥る危険性もある。

これはかつて日本のゲーム産業が陥った落とし穴と,まったく同じ性質のものだ。

|

ではこのことが我々末端のゲーマーにどれくらい関係があるのかと言われれば,直接には何の関係もない。それに,はっきり言ってしまえば,ユーザーとしては「楽しいゲーム」を購入してプレイできるかどうかこそが大事なのであって,それをどの国で,誰が作っているかなど,まったくもってどうでもいい話である。

ユーザーとして言えるのは,「VR HMDを今のような形で使ったコンテンツが新世代コンテンツそのものになるのか,それとも現状が過渡期であって,これから次世代がやってくるかは分からない」ということだ。少なくとも今のところ,まだ誰にも結論は出せない。

|

一方で,「お金を払う以上,一定レベル以上の品質が担保されたエンターテイメントが得られななければならない」というのであれば,とりあえずVR HMDの第1世代は「とりあえず見送り」が無難だと思う。

個人的には,これから各種イベントやショップの店頭などで開催されるVRアトラクションで「お試し」してみることを強く勧めたい。

|

Vive公式Webサイト

- 関連タイトル:

Vive

Vive

- この記事のURL: