イベント

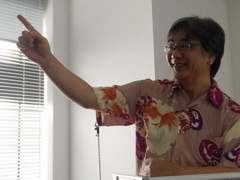

桝田省治氏が語る企画の立て方,制作の進め方――「ニコニコ自作ゲームフェス 勉強会」レポート

|

これは,個人制作のゲームを盛り上げるための取り組みである「ニコニコ自作ゲームフェス」の活動の一環として行われたもの。講師に「俺の屍を越えてゆけ2」の桝田省治氏を招き,ゲーム制作におけるポイントやコツ,陥りがちな問題についての解決法など,幅広いテーマについての講義が行われた。

イベント全体としては,講義が中心というよりは,その後の自作ゲーム作者達の交流会&勉強会がメインではあったが,4Gamerでは,桝田氏の講演を中心に本イベントをレポートしてみたい。

「ニコニコ 自作ゲームフェス 特集ページ」はこちら

企画の普遍性とその検証,そして普遍性の確定

桝田氏が最初に切り出したのは,まず「企画」の話である。

「商業ベースでゲームを作る場合,まずニーズありき」と桝田氏は語る。そもそも“売り物”を作るのだから,ユーザーが「買いたい」と思わなくては話にならないし,「これならユーザーが買ってくれそうだ」とクライアントに感じてもらえなくては,企画としても話が始まらないからだ。それに加えて「こういうことがゲームの中で起きたら,プレイヤーに新しい面白さが提供できるのではないか」ということ考えるのが,桝田氏にとって企画の始まりとなるそうだ。

|

曰く,「ゲーム(商用の)を作る場合は,もっと広い範囲の人に「面白さ」が伝わるようなものでなくてはならないが,そのためにはその企画の面白さが“普遍性”を持っていなくてはならない」というのだ。

では実際に,どうやってそれを検証したら良いのだろう?

桝田氏は,「これがこうなったら面白くないか?」ということを,なるべく短い言葉で友人や知人に説明したとき,彼らがその「面白さ」が現れる状況を具体的に4つ5つと連想できるようなものであれば,「普遍性がある」と判断するという。

もし,そこで連想が1つしか出てこないようアイデアであれば,それはゲームにするよりも,アニメや小説といった一本道のシナリオを持ったもので実現したほうが良い。また,まるで具体的な連想がなされないようであれば,その企画は「絞り込みが足りない」と氏は語る。

いずれにしても,企画に普遍性を見出したら,今度はそれを確定させねばならない。要は,メーカーの人に「これなら売れそうだ」と思われる,最低限の部分を決めねばならない。

この段階においては,その面白さを伝えるために,どんなゲームシステムが,またどんなキャラクターが必要かということを考えていくのだそうだ。

「イメージを共有する」とは

では,ここでその企画が通ったとしよう。

コンシューマーゲームの場合,コアなスタッフだけでも30〜40名。関わる人数はだいたい100〜300人にものぼる。プロジェクトをスムーズに進めていくうえで,「イメージの共有」が絶対に必要だと,桝田氏は言う。

だが氏は,この「イメージの共有」が,往々にして間違って行われていると指摘する。イメージの共有とは,ゲームの内容を共有することではない,というのだ。

むしろ共有すべきは,ゲームを遊んでいる人が,ゲームを楽しむなかでどんな驚きを感じ,どんなことに悩むのかといった,そういう「目指されるべきプレイヤーの体験」である。桝田氏は,「これを共有しないと,昨今の大きなプロジェクトは回らない」と語る。

また,「このゲームを遊ぶプレイヤーはどういう人達なのか」というイメージも,具体像として共有される必要がある。

通勤電車の中で30分ほどプレイされるのか,家に帰って寝るまでの間に1時間ほどプレイされるのか,それとも週末にまとめて数時間に渡ってガッツリとプレイされるのか。

そして,そうやって遊ぶ人たちは,どんな年齢層で,どんな毎日を過ごしていて,どういう時間の使い方をして,その中でどうゲームを遊ぶのか。

こういったユーザーの具体的な姿のイメージを共有できていると,プロジェクトのブレは小さくなる――というか,「それがないと始まらない」と氏は語った。

「まおゆう 魔王勇者」の場合

ゲームとは少し離れるが,イメージを共有する事例として桝田氏は「まおゆう 魔王勇者」(以下,「まおゆう」のプロジェクトの例を挙げた。

「まおゆう」は,掲示板に連載されたネット小説を元にした小説で,現在はエンターブレインから書籍が販売されているほか,漫画やアニメなどマルチメディアな展開がなされている。

「まおゆう」の場合も,まずそこには「チーム」がある。執筆者はもちろん,世界観の監修,本のデザイナー,イラストレーター,編集者などなど,チームの総勢は5〜6名。このチームの内側で,イメージの共有がなされる必要があるというわけだ。

|

1つは,ライトノベルの文庫として売っていく方向性。十分に売れたら,アニメにしたり,ゲームにしたり,様々なメディアで展開して,コンテンツとして売り切って終わり,というパターンだ。

だがこの方向性は,まずエンターブレインの担当部署がそういう文庫のレーベルを持っていないこと,またライトノベル文庫で勝負しても,既に市場にはそういった展開に強い同業他社が溢れていることから,回避された。

実際に選ばれたのは,もう1つの可能性。1000〜1200円程度の価格帯で,ある程度大判の書籍で販売する方向性である。この市場にもいわゆるライトノベル的な本はちゃんとあって,ボックス入りで販売されていたりするが,文庫に比べれば競争相手は少ない。

桝田氏は「まおゆう」を,このスタイルの書籍として,「10年後に中学校の図書館の片隅にあって,まだ借りられている」本として作るというイメージを,スタッフの間で共有することからこの企画をスタートしたのである。図書館が購入してくれる本になれば,1000円という中学生にとってはちょっと高めの値段設定も,問題ではなくなる。

また,図書館は必ずしも市立・公立の図書館に限らない。「まおゆう」は,ヨーロッパが中世から近代に至る300〜500年間を,数年で推移させるという筋書きがメインになっている。ある意味で,史実を踏まえたファンタジーとも言えるのだ。

そこで,「上記の出来事は,史実だと,どこで・誰が・いつ・どのように行ったか」という逸話を,欄外に小さく入れていくことにした。そうすると,社会科の先生が推薦してくれるし,学校の図書館にも入る。「10年後に中学校の図書館の片隅にある」状況が生まれる可能性があるのだ。

もちろん,アートワークもこれを踏まえたものとなる。今流行っている絵が,10年後にも市場に受け入れられているとは限らない。よって,10年前にも受け入れられていて,今も受け入れられている,そういうアートワークでなくてはならない。

このように,共通のビジョンを持つことで,各分野の専門家であるスタッフたちがそれぞれ意見を言ってくれるようになる。その中から議論して,スタッフの中で具体的なイメージを作っていくのである。

「ログ・ホライズン」の場合

桝田氏は,氏のもうひとつのプロデュース作品である「ログ・ホライズン」の場合も例に示した。

「ログ・ホライズン」は,小説投稿サイト「小説家になろう」で連載されている作品(2014年8月現在も連載中)で,オンラインで無料で読めるという点では,掲示板で連載されログがサイトにまとめられていた「まおゆう」と同じと言える。現在では「まおゆう」同様,エンターブレイン社から書籍が発売されており,また漫画化・アニメ化も為されている。

|

現在,電子書籍の売上は,数字としてはあまり大きなものではない。だが全体の潮流としては,明らかに書籍は電子化される方向に向かっているし,この流れはもう変えられない,と桝田氏は分析する。いわば今は,書籍が電子化していく過渡期にあたるのだ。

この過渡期の中で,いったい何ができるのか。どこまでやれるのか。そういう実験的なことををいろいろと試すというのが,企画としての「ログ・ホライズン」の大きなテーマとなる。

「ログ・ホライズン」が「小説家になろう」でも連載されていることによるメリットは,認知度だ。「小説家になろう」は愛読者が多いサイトで,そこで人気が出れば数十万,場合によっては数百万という数の読者がつく。もちろん作品そのものは無料だが,これだけの認知を獲得しようとしたら,普通は億単位のお金がかかってしまう。

しかし,ここには当然「そうやって無料で読めるものを,どうやってもう一度,今度は書籍として購入してもらえるか」という問題が立ちはだかっている。

「ログ・ホライズン」では,例えばストーリーの中で新キャラクターが登場した場合,そのキャラクターが持っているアイテムを読者からの応募で決定していく。その設定は当然,書籍の内容にもフィードバックされていく。

アイテムの数は多めに設定されているので,自分のアイデアが採用された人が嬉しいのはもちろんとして,採用されなかった人も「次こそは」と意欲を継続できる。

このように,ネットと紙媒体を連動させていく。それだけでなく,漫画など違う媒体においては,単なる「小説の漫画化」ではなく,外伝的なストーリー展開で,媒体ごとに相互に物語が乗り入れていく。そうすることで,大きな潮流を作っていく――このビジョンは,小説の第1巻が出版される前から,スタッフ全員で共有していったものだそうだ。

そのプロジェクトによって,最終的に何が起こるのか

さて,このようなイメージの共有において,桝田氏は「そのプロジェクトをどのように展開するか」だけではなく,「そのプロジェクトが成功した結果,何が起こるか」も共有を図る。

例えば「まおゆう」においては,最初のスタッフミーティングにおいて,氏はこのようなビジョンを示したという。

「みんな,想像してみてほしい。

今どきの女子高生が鞄から何かを取り出そうとしているとしよう。

もうケータイに決まっているじゃん,今どきの娘だったら。

それが,ちょっと黄ばんだ本で,それをやおら開く。

それが10年後に見える『まおゆう』なわけ。

これをやってみたいわけさ。

格好良いと思わないか?」

|

そういった経験豊富なスタッフに対し「そんなチャレンジはしたことがない,してみたい」と思わせること――これはスタッフたちの情熱を喚起する。

またこのビジョンを,可能な限り具体的に,プロジェクトの最初から最後まで貫き通すことも重要だ。プロジェクトが2年,3年と続く場合,途中でスタッフの入れ替わりが起こることはよくある。人が変われば,方針もブレやすいわけで,そこで一貫性のある,具体的なビジョンをきっちと維持することが重要であると桝田氏は指摘する。

なおもうひとつ,イメージの共有と同じくらい重要なステップがあると氏は語った。それは,「売れた時のお金の配分については,最初に決めておく」ことである。どんな小さな仕事に対してであっても,どんなに少なくてもいいから,ロイヤリティを決めて,書面にしておくこと。これは非常に重要だと氏は力説した。

というのも,「人間は,どの額がどんなに小さくても,不労所得に燃える」からである。不労所得が1%でも,それこそ0.1%でも設定されていれば,その人は他の仕事よりずっとちゃんと仕事をこなす。

なんとも生臭い話ではあるが,「いくつもプロジェクトを経験してきたけど,本当に効果がある」と氏はその意義を繰り返し強調した。

ゲームにおけるストーリーの効用

さて,企画の話はここまで。続いては「ゲームにおけるストーリー」の問題である。

まず最初に,桝田氏は「ゲームの定義にもよるが,ゲームとストーリーは,相性がいいとは思わない」とバッサリ断言する。

曰く,本当に面白い物語は,「ゆらぎ」がないほうが面白い。きちんとしたグランド・ビジョンを作れる人が,様々な技法を駆使して,過不足なく作ったストーリーのほうが,物語そのものとしては面白いのだ。

ゲームにおけるストーリーが面白く感じるのは,そこに「プレイヤーの体験」が付加されるからであって,純粋にストーリーとプロットだけ追っていけば,小説や映画のほうが物語の媒体としては優れている,と氏は語った。

その上で,ゲームにおけるストーリーには独特の効用があると桝田氏は指摘する。

ゲームにおけるストーリーは,そのゲーム世界が持っているルールやゲーム性を,ごく自然に,かつコンパクトに説明する力を有する。ゲームを遊ぶ人は,ゲームを起動したら一刻も早くゲーム本編を遊び始めたいわけだから,この「自然でコンパクト」という効用には大きな意義がある。

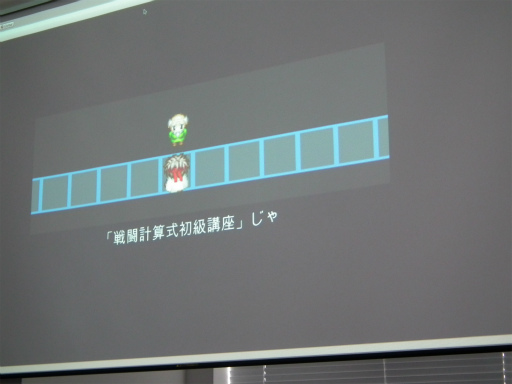

ここで桝田氏は,氏の代表作の一つである「リンダキューブ」におけるストーリーの意義を示す。

「リンダキューブ」は,ゲーム性としては,「モンスターを集める」という言葉に集約される。だが,その頃の世の中には「モンスターハンター」はもちろん,「ポケットモンスター」もなかった。このため,「モンスターを収集する」という遊びは,桝田氏的には面白いと確信していたものの,それは「未だ検証されざる面白さ」だったのだ。

そしてこのことは,別の問題を引き起こした。「モンスターを集める」ことが自明かつ暗黙の目標とできない以上,「なぜ集めるのか」をプレイヤーに説明しなくてはならない。それも,できるだけコンパクトに,わかりやすく。

結果として作られたのが,リンダキューブのストーリーだ。大雑把に言うと「ゲーム開始から8年後に巨大隕石が降ってきて世界が滅びてしまうので,動物を集めて宇宙船『方舟』で旅立つ」という物語である。より限定すれば「方舟」という比較的一般的なキーワードは,「なぜ動物を集めるのか」という説明をスキップさせてくれるというわけだ。

このように,ゲームの導入は,シナリオでやったほうが話が早い。そういう点において,ストーリーの優位性というものは確かに存在していると氏は語った。

|

|

モチベーションの維持と,「ゲームの終わり」

またもうひとつ,ゲームにおけるストーリーには,プレイヤーのモチベーション維持という効果がある。

プレイヤーは,ゲームを遊んでいる中で,謎が解けなかったり,強いボスに阻まれて先に進めなくなったり,弾幕に進行を阻まれたりといった状況に遭遇し,ゲームを先に進められなくなると,そこでゲームを投げてしまうことがある。

ストーリーは,そこで「もうちょっと頑張って,先を見てみよう」というモチベーションをプレイヤーに与えてくれるものでもあるのだ。

|

複合的なパターンとしては,「ゲームの途中でキャラクターが増える」というパターンがあり得る。

ゲームデザイン的に言えば,使用できるキャラクターが増え,魔法やスキルが増えたり,新しい職業が開けたりすることにより,プレイヤーは課題に対してより多くの解決法を得ることになる。こうして選択肢が増えることは,ゲームとして面白い。なので,ゲームデザインの要請として,キャラクターは適宜増やしていきたい。

この「キャラクターを増やす」という要請に対して,最も自然に対応できるのが,ストーリーである。「ゲームが面白くなるのでキャラクターが増えます」と言ってもプレイヤーはあっけにとられるだけだが,「俺はあいつに妹を殺されて云々」と言いながらキャラクターが新規参入してくるのは,自然で「それっぽい」からである。

最後に,ゲームにおけるストーリーの持つ大きな意味として,「どこでゲームを終わらせるか」の指標がある。

例えば,竜王が世界を脅かしていて,竜王を倒せば世界は平和になる,だから竜王を倒せ,というストーリーがあるとする。このゲームは,「竜王を倒して世界は平和になりました」というところで切らないと,ゲームシステム的に破綻する――というか,システムが破綻しない範囲内で,ゲーム的に言えば「竜王が倒せる」状態が訪れる。

もちろん,現状の多くのゲームがそうであるように,「永遠に遊び続けられる」ようにデザインすることもできる。が,これをやってしまうと,メーカーは続編を作ることができず,困ってしまう。

なので,例えば5000円のゲームで,30時間遊べるというのを一つの指標とした場合,「30〜40時間プレイして,世界が平和になったり,誰かを救ったりして,気持よくゲームを終えられる理由」として,ストーリーが必要になるのである。

「どのように遊ばれるか」からの逆算

|

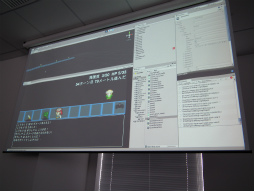

桝田氏は,まず「パラメーター設定において,数字から入ろうとするからおかしくなる」と指摘する。ここにおいても,最初に考えるべきは「ゲームを遊んでいる人に,どんな体験をさせ,何を感じさせたいか」である。

例えばRPGをプレイしていて,新しいダンジョンに入ったとする。そこまでプレイヤーは,自分のキャラクターは十分に成長していて,装備も良く,とても強いと思っている。が,その新しいダンジョンで,いきなり最大HPの4割を1発で持っていくような敵が出てくる――プレイヤーは驚いたり,もうちょっとレベル上げをするために引き返したり,何か謎があるのではと勘ぐったり,あるいはただ無謀に突撃したりするだろう。

その反応を,具体的にイメージする。そして,その反応を得るために,どういう数値に設定すべきかを考える。それが,桝田流の「パラメーター設定法」となる。式や数字が先にあるのではなく,引き起こしたいプレイヤーの感情や反応が先にあるのだ。

また,企画段階でもそうだったが,プレイヤーがどのような時間の使い方をすると想定するかも重要だ。

例えば,30分で一応のカタがついて,ゲームに一区が切りつく――そういう時間の使い方を想定したとする。そうすると,それを元に,何回戦闘があるべきかが計算できる。

装備などの数値も同様だ。何回ダンジョンに行けば,新しい武器が買えるのか。新しい武器が手に入ったら,今までより有意にダメージが増えないとつまらないが,それが「ちゃんとプレイヤーに実感できる」には,どれくらい数値を増やせばいいのか。同じダンジョンに3回潜ってその武器が手に入るなら,1回の戦闘で平均していくらくらいお金が入るべきか。これらは「そのゲームがどのような時間の使われ方の中で遊ばれるか」から逆算できる。

もっとも,最後には多くの人にテストプレイしてもらい,検証することが必要になる。ゲームのプレイヤーは本当に様々で,デザイナーの想定は往々にして裏切られるからだ。

ちなみに「俺の屍を越えてゆけ」には,いわば時短モードとも言える,「ゲームの難易度を落として,すぐにゲームが進行するようになる」モードがある。これもまた,「どういう時間の使われ方の中で遊ばれるか」が踏まえられているのは言うまでもない。

もっとも,「俺の屍を越えてゆけ」のときは,若いスタッフはみな,その「モード変更」という仕様に否定的だったという。だが当時30代で,とにかく毎日が忙しくてゲームをまともに遊ぶ暇がなかった桝田氏は,この時短モードを強力に推進。氏は「結果として,あの仕様はお客さんからの評判も良かったし,入れてよかったよね」とふり返る。

これらを踏まえ,桝田氏は「ゲームを作る,その創作行為そのものはとても大事だけど,その前段階において,ユーザーにどんなサービスができるか,どんなユーザーにゲームを遊んでほしいのかは,もっと大事」と強調した。

|

好き放題やったほうが楽しいし,チャンスも増える

一通りの講演を終えたあと,最後は質疑応答の時間に。そのなかでは,逆に桝田氏から「なんで皆さんは,仕事でもないのにあんな大変なゲーム制作をやれるの?」という質問が出るという一幕も見られた。

「制作自体が楽しいから」「遊んだ人から反応が貰えるのが楽しい」「お金になるから」など,各人の口から出る理由はさまざまであったが,それらを受けて桝田氏は,「今日ここにいる皆さんが作っているゲームって,ある意味で“失敗しても構わない”という利点を持ってる。だったらもう,好き放題やったほうが楽しいと思うし,チャンスも増えるように思う」とし,講演を締めくくった。

さて。桝田氏の考え方を直接聞くことができたという意味で,とても稀有なイベントとなった本イベントだが,今回の桝田氏の話や,その後に行われた勉強会および交流会が,自作ゲームのクリエイター達の刺激/糧となり,新しい作品を作ってくれることを期待したい限り。今回集まった自作ゲームのクリエイターの中から,次の時代を担うクリエイターが出てくる……のかもしれない。

ニコニコ内の「こちら」の特集ページでは,さまざまな個人制作ゲームが紹介されているので,興味がある人は,そちらも覗いてみるとよいだろう

「ニコニコ 自作ゲームフェス 特集ページ」はこちら

|

質疑応答

最後に,質疑応答をいくつかピックアップし,簡単にまとめて掲載する。

Q:「最近,ゲームというものが大きく変わってきたように思える。桝田氏は,それをどう考えているか」

A:ゲームの定義による。僕が思っているゲームとは,適当な頻度で前向きなジレンマが起き,そのジレンマで悩むこと自体が面白く,選んだ結果がある程度反映されて,他人と比較して面白いとかいう状態が数時間続いて,なんらかの達成感が得られる。これがゲームだと思ってる。

一方で,ほとんど選択肢がない,電脳紙芝居みたいなのもゲームだとする人もいる。ただ眺めるだけのもの,あるいは,ちょっと参加することでゲーム内の世界が少し変わるだけのもので,十分楽しいという人もいる。

これは,ゲームというものの敷居が低くなったのが原因ではないか。

昔は,ゲームはハードもソフトも高価だった。そういう高価なものを買ってまでゲームしている人たちにとってのゲームと,誰もが持っているスマートフォンで無料ゲームが選び放題という環境においてゲームを楽しむ人たちにとってのゲームは,違うものだと考えなくてはいけない。

Q:「ゲームを作らなきゃいけないのにできない」ときに,どうするか

A:あまりそういうことを感じたことがない。

ただ,ゲームだけを見てゲームを作ろうとすると,発想が縮こまるように思う。ゲームから得た発想は,そのゲームの改良・改善の範囲を越えない。

もちろん,それをもとにして,全然発想が違うゲームを作るというのが,無理とは言わない。でもゲーム以外のところから拾ってきたほうが,発想に広がりがあると思う。

あと,コンシューマーゲームは何年もかけて作るものだから,自分で興味があるテーマでないと,続かない。

Q:「面白い」とは何か? 面白さをどう見極めるのか?

A:大雑把にいうと,自分が面白いと思う100個のうち,99個は僕しか面白くない。あるいは僕の周囲しか面白くない。そういうネタは,普遍性も連続性もないから,やめたほうがいい。

対策としては,1つは,たくさん作って,リリースすること。それから,傾向が違う友達をたくさん持つこと。同じ傾向の友達がたくさんいても,同じ傾向の見解しか聞けないし,同じ趣向の発想しかもらえない。

その上で,自分にとって一番大好きな人のために作るというのは,とっかかりとして分かりやすい。自分自身,ゲームが大好きなのに,忙しくてゲームをやっている暇がなくて,結局落ち物パズルくらいしかやれてないうちの奥さんが面白がってくれるゲームが作れたらいいな,と思っている。そして多分,これは普遍性がある。

ある個人を思い浮かべれば,これまで何度も言ってきた「具体的なイメージ」は,よりリアルになる。慣れてきたら,もっと一般的な,塊として大きな集団を狙っていっていいと思う。

何にしても,「面白い」は,「自分だけが面白い」になりがちだというのは,意識した方がいい。でもごく普通の人が「何か面白いことを教えてください」と言われて,そこで思いつくことって,100個のうちの99個は,普通すぎて商売にならない。それは既に他の商品で満たされているから,そこに新しく商品を投入しても勝ち目がない。

あとは,制作にかかる時間も考えたほうがいい。素早く作れるゲームだったら,時流の一歩半くらい先を見るのがいい。つまり,今すぐリリースできるなら,半歩先から1歩先くらいのコンセプト。制作に半年〜1年かかるなら,1歩から1歩半。2〜3年なら1歩半から2歩くらい先。

ただ,2歩先に進んだコンセプトを立てると,商品としてのリスクがものすごく高い,ということは覚悟が必要になる。

「自作ゲームフェス 勉強会」の様子

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「ニコニコ 自作ゲームフェス 特集ページ」はこちら

- 関連タイトル:

俺の屍を越えてゆけ2

俺の屍を越えてゆけ2

- この記事のURL:

キーワード

- PS Vita:俺の屍を越えてゆけ2

- PS Vita

- RPG

- CERO C:15歳以上対象

- PS Vita TV対応

- アドホック対応

- ソニー・インタラクティブエンタテインメント

- プレイ人数:1人

- 東洋風

- 日本

- イベント

- ライター:徳岡正肇

- ドワンゴ

- ニコニコ動画

(C)2014 Sony Computer Entertainment Inc.

- 俺の屍を越えてゆけ2 (初回封入特典「レア神様」(男神・女神)プロダクトコード 同梱) 初回限定特典「俺の屍を越えてゆけ スペシャルコミックブック」 付

- ビデオゲーム

- 発売日:2014/07/17

- 価格:¥1,300円(Amazon) / 1350円(Yahoo)