連載

【鈴木謙介】「ダンジョンはいかにして〈ゲーム〉になるか」

鈴木謙介 / 社会学者

|

鈴木謙介の「そこ見るんですか?」 |

ゲームの定番フィールド「ダンジョン」

僕らがまだ子供だったころ,「ダンジョンに入る」というのは,たとえゲームの世界であってもそれなりに覚悟が必要な行為でした。クリアまでセーブができない,しかしどのくらいの時間がかかるのか分からない。あまり時間がかかると,親に怒られるかもしれない……。

ダンジョンを攻略するためには,様々なリアルの条件を意識しなければなりませんでした。

そもそも,「ダンジョン」はビデオゲーム以前から,「ダンジョンズ&ドラゴンズ」などのテーブルトークRPGをはじめとして,ファンタジー世界の定番フィールドでした。

幻の秘宝が眠るダンジョン,悪の魔王が棲むダンジョン,生きて帰った者のいないダンジョンなど,色んないわくが付いていたり,炎のダンジョン,氷のダンジョンとフィールドの特性があったりと,さまざまなダンジョンを攻略してきた気がします。

しかしまあ,これだけバリエーションに富んでいるダンジョンですが,それが〈ゲーム〉として成立する条件について真面目に考えられることはあまりありません。

ビデオゲーム,とくにRPGにおいて多用されるダンジョンは,世界設定のみならず,〈ゲーム〉性を高めるための仕掛けでもあり,それゆえにハードの進化や流行の影響を大きく受ける部分もあります。

今回はその「ダンジョンの〈ゲーム〉性」について考察したいと思います。

ダンジョンの〈ゲーム〉的分類

|

|

ただ,どちらの分類に属するゲームも,明確な定義に従って発展してきたわけではなく,またRPGに限定されているものでもありません。古いところでいえば,「ポートピア連続殺人事件」の地下迷宮なんかは,アドベンチャーゲームの中に突如,ウィザードリィ的なダンジョンが出てくることで,プレイヤーを驚かせたものでした。

ここではあらためて,ビデオゲームにおけるダンジョンを,「キャラクターが移動する通路や広場の組み合わせから成るクローズド(閉じられた)フィールド」と定義し,そうしたフィールドが〈ゲーム〉性を高めるのに,どのような役割を果たしているのかについて考えてみることにしましょう。

通路の複雑な組み合わせから成る空間は,一般的に「迷路」としての性格を持ちます。例えばテレビ局などは,テロ対策のため,局内を非常に入り組んだ構造にしている場合が多いという説があります。そこで人が迷ってしまうのは,曲がり角が多く,地図を見ても自分が東西南北のどちらを向いているのか分からなくなってしまうからです。とくにウィザードリィ系のダンジョンでは,こうしたことがまま起こります。

ですが,ローグライクゲームのように2Dで俯瞰できるダンジョンの場合,そうはいきません。そこで,こうしたダンジョンの場合は,「ドラゴンクエスト」のようにたいまつや魔法を使わなければ全体を俯瞰できないといった制限がかけられたりします。

また,より周到な手法としては,画面上でダンジョンを俯瞰できるからこそ生じるプレイヤー心理を利用するというものがあります。具体的には,画面上には出口や宝箱が表示されているにもかかわらず,そこに到達するためには画面外のフィールドを遠回りしなければならないといったテクニックです。

「ゼルダの伝説」などは,画面の切り替えをあえてシームレスにしないことで,この迷路という〈ゲーム〉を面白いものにしていたと思います。

迷路としてのダンジョンは,何のためにあるのでしょうか。もちろんそれ自体として,入り口から入って出口にたどり着くという〈ゲーム〉は成立します。しかし,多くのビデオゲームの場合,ダンジョンは別の目的を達成する際の「障害」として立ちはだかります。

例えば,ダンジョンの最奥に位置するボスを打倒するというゲームの場合,ダンジョンが長く複雑であるほど,ボスにたどり着くまでに敵との戦闘で消耗したり,アイテムを使い果たしたりするリスクが高くなります。

冒頭に書いた,ダンジョンに入る際の「覚悟」は,ダンジョンの「障害」という〈ゲーム〉性に由来していると言えるでしょう。

|

さらにダンジョンは,その迷路の中で「探索」を行う〈ゲーム〉のフィールドにもなり得ます。これは迷路の出口にたどり着くというよりは,ダンジョンの中に眠る宝やボスを捜し出すことが〈ゲーム〉の主目的になっているものです。ウィザードリィはその古典であり代表例と言えるでしょうが,4Gamerでも話題になったフリーゲーム「らんだむダンジョン」は,この「探索」に特化した(というか特化しすぎて突き抜けた)〈ゲーム〉だと言えるでしょう。

ダンジョンの持つこうした性格は,ビデオゲームの要素として考えたとき,それぞれにいろいろな問題も抱えています。一例をあげれば,ダンジョンの迷路性は,地図を作られたり,プレイヤーが慣れてしまったりすると面白みが半減しますよね。

ローグのようにダンジョンが自動生成されるのでない限り,迷路は何度もプレイするのには向かない遊びです。そのため,ゲーム全体を通していくつかの固定マップのダンジョンを配置し,それらを順番に攻略させるような仕掛けを入れる設計が一般的になるのです。

疑似オープンフィールド化するビデオゲーム

もう一つの問題は,ダンジョンがクローズドフィールドであることに由来するものです。ダンジョンがクローズドであるということは,要するにダンジョンの壁を超えて移動することはできないということなのですが,逆にいえば,それは描画されるフィールドは壁,通路といった単調なものになりがちだということでもあります。

この問題を解決するためには,ゲームシステム上は通路の中に移動を限定されているのに,画面描画上は広大な大地や吹き抜けの通路を移動しているように見せるため,見た目上の壁を取り払うということが考えられます。

とくにハードウェアの描画性能が向上した最近では,川や森林,倒れた柱などで移動を制限する,壁に囲われていない疑似オープンフィールドの3D表現が以前よりも容易になっています。

「ファイナルファンタジーVII」以降の同シリーズはその傾向が顕著ですし,「モンスターハンター」シリーズも,狩りに必要なフィールドの広さを確保しつつ,逃げる標的を追いかけたり,探索したりすることも〈ゲーム〉の一部として組み込めるようなフィールド設計をしていると思います。

ただ,こうなってくるとダンジョンは,探索を目的とした迷路というよりは,ナビゲーションのための単なる通路でしかなくなってしまいます。もちろん,ナビゲーションを通じて何からのイベントを通過させることを目的とする〈ゲーム〉もあり得ますが,ダンジョン自体の持つ〈ゲーム〉性は,そこでは小さくなってしまうわけです。

考えてみれば,ダンジョンというフィールドは,ハードウェアのリソースが限られていた時代には,とても合理的な設定だったのかもしれません。僕は今でもウィザードリィは線画に限ると思っている派ですが,それ以外でも,地下迷宮ではないものの「ドルアーガの塔」のようにマップの大きさが限定されたステージを次々とクリアしていくといったゲームも,いくつかのパーツの組み合わせで〈ゲーム〉を設計することができたからこそ,可能だったスタイルだといえるでしょう。

迷路の原点に返れるか

そう考えれば,現在の進化したハードの時代に,あえてダンジョンにこだわるのは少し後ろ向きな発想なのかもしれません。それでも,今だからこそできるダンジョンの活用法というものがあるのではないかとも思います。

たとえば,「迷路」であるところのダンジョンは,「どこへ向かっているのか分からない」「来た道を戻れるとは限らない」といった不安を喚起するところに,そのだいご味があるといえます。

だとすれば,この「不安」をうまく利用すれば,まだまだダンジョンは面白い〈ゲーム〉になりそうです。それこそ「脱出ゲーム」のダンジョン版だとか,ホラーゲームとの組み合わせだとか,そういう展開は十分あり得るでしょう。

それ以外だと,オンラインの時代ですから,ダンジョンの複数プレイヤーによる同時攻略なんかが面白そうです。これまでも一人プレイのダンジョンゲームで,パーティが二手に分かれてダンジョンを攻略するという設定はありましたが,リアルタイムに同時攻略するのは困難でした。

オンラインであれば,お互いの状況をチャットなどで伝えつつも,相手がどういう状況にいるのか正確には分からないことからくる「不安」が,十分に〈ゲーム〉性を高めてくれそうです。

もし僕なら,そうしたゲームに,互いの情報伝達を疎外するような設定を付け加えます。宝箱を開けたとき,「相手よりも先に脱出しないと自分はこのダンジョンから出られなくなる。相手を出し抜いて先に脱出しろ」みたいなメッセージが出てくれば,「協力して同時攻略」というプラスの要素が,とたんに疑心暗鬼の要素に変わります。

あるいは,相手のダンジョンのマップをお互いが手に入れられるようにすると,道案内のはずのチャットが余計混乱を招く要素になって協力関係が崩壊……なんだかネガティブな発想ばかりですね(笑)。

ともあれ,ビデオゲームは,その設計においてハードウェアの性能の影響を強く受けるため,その性能が進化すれば,かつては意味があった設計も,不要なものになる場合があるわけです。おそらくダンジョンはそうしたものの一つなのですが,勘違いしてはいけないのは,ハードは一方的に進化したのではなく,多様化したのだということだと思います。

最新型の据え置き機,携帯ゲーム機からスマートフォンやガラケーまで,さまざまな画面解像度と処理能力のゲームハードが,僕達の周りには溢れています。しかもそれらは,処理能力は低くてもネットワークには常時繋がるとか,さまざまな特色を持っているわけで,かつて可能だったスタイルをそのまま踏襲するだけでなく,新たな形に進化させることができれば,ダンジョンのような設定にも,今とは違った〈ゲーム〉性を高める役割が与えられるのではないでしょうか。

| ■■鈴木謙介(関西学院大学准教授)■■ 社会学者として教鞭を執る傍ら,TBSラジオ「文化系トークラジオ Life」やNHK教育テレビ「青春リアル」に出演中。鈴木氏は何でも,2011年2月17日(木)にアトラスから発売される,「キャサリン」にかなりの期待を寄せているそうですが,それまでに発売されるゲームの予約券がすでに6枚ほど溜まっているとか。今年のゲームも消化できるか怪しい状態だというのに! と,苦悩しているようです。 |

- 関連タイトル:

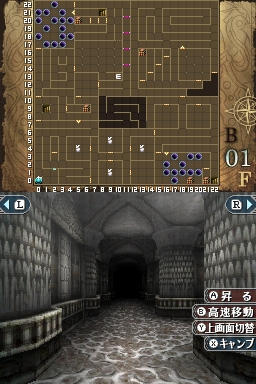

不思議のダンジョン 風来のシレン5 フォーチュンタワーと運命のダイス

不思議のダンジョン 風来のシレン5 フォーチュンタワーと運命のダイス

- 関連タイトル:

Wizardry 〜忘却の遺産〜

Wizardry 〜忘却の遺産〜

- この記事のURL:

キーワード

- 連載

- 4Gamerコラムニスト

- PC

- ライター:鈴木謙介

- NDS:不思議のダンジョン 風来のシレン5 フォーチュンタワーと運命のダイス

- NDS

- RPG

- シングルプレイ

- チュンソフト

- チュンソフト

- 東洋風

- 日本

- 不思議のダンジョン

- NDS:Wizardry 〜忘却の遺産〜

- Genterprise

- ファンタジー

- プレイ人数:1人

- 朱雀

(c) 2010 CHUNSOFT

(C)2010 SUZAK “Wizardry” is a registered trademark of IPM Inc. All rights reserved.

- 不思議のダンジョン 風来のシレン5 フォーチュンタワーと運命のダイス(2010年発売予定)

- ビデオゲーム

- 発売日:2010/12/09

- 価格:¥7,700円(Amazon) / 7573円(Yahoo)