レビュー

G633がサポートするDTS Headphone:Xはゲームプレイに何をもたらすのか

G633 Artemis Spectrum Surround Gaming Headset

|

レビュー前編で予告したとおり,今回は,PCとのUSB接続時にのみ利用できるバーチャルサラウンドサウンド機能を評価する。前編で紹介した内容は繰り返さないので,G633とはどんなヘッドセットなのかを知りたいという人は,まず前編を読んでから,あらためて戻ってきてほしいと思う。

Logicool G「G633」レビュー(前編)

後編の主役,DTS Headphone:Xとは何か

さて,G633では,DTSの「DTS Headphone:X」と,Dolby Laboratories(以下,Dolby)の「Dolby Audio」という,2つのバーチャルサラウンドサウンド機能を排他利用できるようになっている。

機能の有効化作業自体は簡単で,

- G633を接続したPCに「Logicoolゲームソフトウェア」(日本以外では「Logitech Gaming Software」,以下 LGS)を導入して起動し

- ウインドウ下部にある,「7.1ch」と書かれたアイコンをクリックし

- 切り替わったウインドウで「サラウンドサウンドミキサー」の電源マークをクリック

- ウインドウ内にある「DTS Headphone:XとDolby Audioを切り換えるスライダー」をクリック

|

|

|

Logitech G/Logicool Gは,DTS Headphone:Xのほうがゲーム向けであって,Dolby Audioは「従来からDolbyのバーチャルサラウンドを好んでいたユーザー」と「映画鑑賞」向けだとしている。なので4GamerとしてはDTS Headphone:Xを厚めにチェックしたいと思うわけだが,ある程度まとめてしまうなら,これは,マルチチャネル・コンボルーションリバーブ(Multi-channel Convolution Reverb)と,そのヘッドフォン向け最適化の一種である(関連記事)。

おそらくは,オーディオ業界用語でいうところのオーディオプロセッサ――物理的なハードウェアとしてのプロセッサではなく,ソフトウェア的な機能――として,イコライザやコンプレッサも併用しているとは思われるが,コアは「マルチチャネル・コンボルーションリバーブ+ヘッドフォン向け最適化」という理解でいい。

すぐ上でリンクを示した関連記事において,DTSは,既存のバーチャルサラウンドサウンド技術は使っていないと断言していたので,「新世代のバーチャルサラウンドサウンド技術」と呼んでしまってもいいだろう。

念のため付記しておくと,「ゲーム側でDTS Headphone:Xに対応する」必要はない。ゲーム側が2chステレオ仕様であっても,マルチチャネルサラウンド仕様であっても,DTS Headphone:Xは適用できる。

ちなみに,マルチチャネル・コンボルーションリバーブについても筆者は一度説明したことがあるのだが,これは,実際に存在する部屋(やホール)における「音の鳴り方」を計測して,その測定データをリアルタイムに演算し,再生する音に付加することで,実在する空間の残響をシミュレートする技術や,その効果のことである。

コンボルーションリバーブにはステレオとマルチチャネルとがあるのだが,いずれにおいても,実在する部屋特有の残響やノイズ,周波数特性を付加することで,その部屋の「鳴り」を再現するのが目的だ。

ステレオの場合は,おそらくそのまま後段にあるイコライザなどといった音響処理に引き継ぐだけだが,マルチチャネル・コンボリューションリバーブの場合は,そのままだとマルチチャネルであるため,ステレオのヘッドフォンで全チャネルを再生できない。そのため,マルチチャネル・コンボリューションリバーブをヘッドフォンで再生する場合,その後段にマルチャンネルのオーディオデータをステレオのオーディオデータへ変換する「ダウンミックス」という処理が必ず入る(※前段がコンボリューションリバーブかどうかは関係なく,データがマルチチャネル仕様の場合はこの処理が必須だ)。

Dolbyの技術でいえば「Dolby Headphone」が,ダウンミックスを担当するのだが,DTS Headphone:Xにおいても,当然,当該処理は行われることになる。

なお,DTS Headphone:Xでは,「ある空間における残響」のデータを「ルームプロファイル」として保持する。実在する部屋にマイクとスピーカーを置き,決まった方法でスピーカーから音を出力して,それをマイクで収録したオーディオデータ「IR」(Impulse Response,インパルスレスポンス)を基に,ルームプロファイルを構成しておけば,それを複数用意することで,同じヘッドフォン/ヘッドセットでも,異なる部屋の残響をシミュレートできるというわけだ。

|

- DTS 7.1

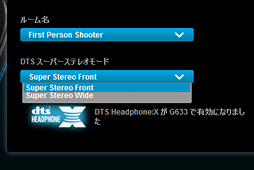

- First Person Shooter

- Logitech Signature Studio

DTS 7.1というのは,DTSご自慢の,同社本社内にあるオーディオルームと,そこに設置された7.1chスピーカーシステムを使用して計測されたルームプロファイルだ。First Person Shooterはそのまま,FPS用途を念頭に置いたプロファイルで,DTS 7.1をベースとしつつ,部屋の残響を減らしたものになる。

最後にLogitech Signature Studioは,Logitechのラボ見学記事にも出てきた,Logtitechのキャマスオフィスにある試聴室のルームプロファイル。つまり,ルームプロファイル自体は2つで,うちDTS 7.1のほうには残響音を少なくした派生プロファイルも用意されるというイメージになる。

ここで注意が必要なのは,このルームプロファイルが適用されるのが,マルチチャネル音源に対してのみである点だ。今回はゲームだけでなく,Blu-ray Disc版の映画やライブ映像,DVD-Audioなど,かなりいろいろな音源を聞いたのだが,2chステレオ音源に対しては,ルーム名のプルダウンからルームプロファイルを選択しても,何も起きない。

|

Super Stereo Frontでは,リスナーから見て30〜45度くらいの場所にあるスピーカーから音が出ている感じで,Super Stereo Wideだと60度以上,ずいぶん離れた状態のステレオスピーカーから音が出ている印象になった。

聴感上の印象だけで判断するのは大変困難なので,あくまでもそう聞こえたという話だとお断りしてから続けると,DTSスーパーステレオモードでは,“どこかの部屋”を用いた,ステレオのコンボルーションリバーブが採用されている可能性がある。というか,個人的にはそうだと考えている。Super Stereo FrontとSuper Stereo Wideは,「同じ部屋で,スピーカー間の距離を変えて,IRデータを取得し,ルームプロファイル化してあるのではなかろうか。

そしてこのことは,少なくともG633のDTS Headphone:Xにおいて,ステレオ音源を,あたかもサラウンド音源であるかのようにマルチチャネルスピーカーで鳴らす,いわゆるステレオ・トゥ・サラウンド機能は採用されていない可能性が高い,というのと同義でもある。

ヘルプにも,PDFにもこの説明はないという不親切ぶりなのだが,ルーム名はサラウンド音源用のプリセット選択肢,DTSスーパーステレオモードはステレオ音源用のプリセット選択肢であり,選んでおくと,音源に合わせて自動的に切り替わる。G633におけるDTS Headphone:Xの実装はこの理解で正しい可能性が極めて高いことから,本稿では以下,その前提で話を進めていくので,この点は注意してほしい。

|

そのため,LGSにある「サラウンドサウンド」という表記や,各バーチャルスピーカーの出力を12段階で変更できる設定項目から推測するほかないのだが,実現されているのは,7.1chアップミックス機能である「Dolby Pro Logic IIx」とバーチャルサラウンド機能,そして前出のヘッドフォン用ダウンミックス機能,Dolby Headphoneの合わせ技ではないかと思われる。

ステレオ音源:DTS Headphone:Xは派手なアメリカンサウンド。Dolby Audioは意外にも地味め

ここからはいよいよ試聴テストだ。LGSのイコライザ設定を標準の「FLAT」で固定しつつ,まずはステレオ音源を聞いてみよう。前編で,純粋なUSB接続型ヘッドセットとしての音質は評価を終えているため,今回はDTS Headphone:XのDTSスーパーステレオモードと,Dolby Audioとで,前編のテスト結果と比較してみたいと思う。

■DTS Headphone:X - Super Stereo Front

一言でまとめると,「よくも悪くも重低音が強く中域が凹んで,かつ全体の音量(以下,音圧レベル)が大きなドンシャリ傾向」である。高域はそれほどいじられてる感じがしないのだが,プレゼンスと重低音が強く,相対的に中域が引っ込む,いわゆるアメリカンサウンドと評していいように思う。残響は,中域で顕著に確認できた。

中域から中高域くらいで,変調がかかったような,位相がずれたような聞こえ方をしているのは気になったが,これは(収録した部屋の特性という可能性もゼロではないが)どちらかというと,民生のオーディオプロセッサを使用したときによく聞く感じだ。

なお,プレゼンス(※)の帯域は強調され,カリカリになっているが,プレゼンスより高い高域の強調はそれほどでもないため,いわゆる「高域のせいで耳が痛い」事態にはならないと思われる。

※2kHz〜4kHz付近の周波数帯域のこと。プレゼンス(Presence)という言葉のとおり,音の存在感を左右する帯域であり,ここの強さが適切だと,ぱりっとした,心地よい音に聞こえる。逆に強すぎたり弱すぎたりすると,とたんに不快になるので,この部分の調整はメーカーの腕の見せどころとなる。

■DTS Headphone:X - Super Stereo Wide

サラウンドサウンドミキサーを無効化したときと比べて,さらに音場が広がった印象を受ける。広さでいうと,

- Super Stereo Wide > サラウンドサウンドミキサー無効化時 > Super Stereo Front

といった感じ。

音圧レベルは相変わらず高めだが,重低音とプレゼンスはSuper Stereo Frontほど強調されておらず,むしろ重低域より少し高い低域部分が若干強調されている。Super Stereo Frontと比べると,周波数特性はよりマイルドで――それでもサラウンドサウンドミキサー無効時と比べると派手だが――音場がより広い,といったところだろうか。

残響はやはり付加されており,変調感というか,位相がずれた感じも少しあるものの,Super Stereo Frontほどではない。

プレゼンス周りの聴感は,Super Stereo Frontと同じだった。

■Dolby Audio

ステレオ音源に対するDolby Audioだが,意外と「バーチャルサラウンド感全開」にはなっていない。Dolbyお得意の残響は確かに付与されてはいるが控えめであることと,高域から超高域が抑えめであること,そして,重低域も控えめで,それより少し高い低域が強調されている,全体的にマイルドな「かまぼこ形」周波数特性であることが影響しているのだと思われる。

|

高域〜超高域が抑えられている分だけ,サラウンドサウンドミキサー無効時と比べると音場は狭く,具体的には,DTS Headphone:XのSuper Stereo Frontより狭く感じられた。これは,ゲーム用途で音源の定位をしっかり把握したいニーズからするとマイナス要素である一方,音楽や映画ソースで落ち着いた音を聞きたい場合にはプラス要素だろう。

Logitech G/Logicool GはDTS Headphone:Xのほうがゲーム向きとしているわけで,「それ以外」の用途においてはユーザーが好みに応じてDolby Audioを選ぶケースも十分あり得る。

というわけで,2chステレオに関して言えば,DTS Headphone:Xを使うよりも,Dolby Audioのほうが長時間聞いていても疲れにくい印象があった。重低域から高域までがっつりドンシャリ気味で再生するDTS Headphone:Xに対して,重低域も高域も少し丸くなり,音場も狭いが,疲れにくいDolby Audioという対比は面白い。

同じハードウェアに対して,ソフトウェア側からのアプローチはまったく異なるわけで,選択の幅は大きいとまとめることができるだろう。

サラウンド音源:DTS Headphone:Xの音場処理は素晴らしいが,Razer Surround Proもいい

|

ゲームのテストでは,これまでどおり,シンプルな音情報で構成される「Call of Duty: Modern Warfare」と,リッチな音情報を多分に含む「Battlefield 3」を用いる。

DTS Headphone:X

さて,さっそくDTS Headphone:Xを有効化してみるが,すると,サラウンドサウンドミキサーを無効化した“素の状態”でステレオ感がしっかりしていて,かつ音場が広いというG633の特性と相まって,耳から少し離れた,耳に張り付かない距離感を保って音が聞こえるようになる。マルチチャネルサラウンドの定位がぐっと分かりやすくなるのが印象的だ。とくに,音源が移動したときの「移動のキレ」というか,スピード感が感じられる。

|

それに対してDTS Headphone:Xの場合は,そもそもが残響を付与する技術であり,特定の部屋でサラウンドスピーカーセットを鳴らしたかのようなサラウンド感を得られるというのがウリ。そのため,最もドライで残響感も抑えられたとされるFirst Person Shooterプリセットであっても,プロファイリングされた部屋の残響は,ゼロにはならない。結果,DTS Headphone:Xにおいて,よくも悪くも,音源は点ではなく「面」で定位することになる。

ただこれは,DTS Headphone:Xがゲームでダメだという意味ではなく,Razer Surround Proとは違うというだけである。(Razer Surround Pro導入という追加コストをかけられるのであれば)ゲームに応じてどちらも使えるようになるわけで,ユーザーの選択肢は広がったといえるだろう。

周波数特性の話をしておくと,Razer Surround Proの場合,重低域まではいかない低域が膨らみ,プレゼンスから高域が少し丸まりながら落ちていく印象で,サラウンドの定位感は大変シャープながらも,全体としては右肩下がりに感じられる。それと比べると,DTS Headphone:Xの周波数特性,とくにDTS 7.1とFirst Person Shooterのそれはバランスがいい。

そんなDTS Headphone:Xのよさを感じられるのが,テストに用いたBattlefield 3だ。低音素材がたくさん入っており,サラウンドサウンドも,より映画的な演出のために用意されたタイトルは,DTS Headphone:Xとの相性が良好なのである。

Battlefield 3のような古いタイトルをずっとテストで使い続けているのは,「戦車に乗って移動することになるデモシークエンスでは,戦車の走行音に含まれる低周波のバランスや,かすかな跳弾音,砲塔が回転するときの金属音といった,低周波によってマスキングされやすい音などがどう聞こえるかを確認しやすいから」なのだが,G633のDTS Headphone:Xでは,走行音の音量バランスに優れ,また,かすかな音も拾いやすい。同時に鳴る音の数が多い,現代的なサラウンドコンテンツにおいては,Razer Surround Proよりも,DTS Headphone:Xのほうが細かな音の情報を拾うのに向いているといえるだろう。

プリセットを変えても,(イコライザを極端に弄ったりしない限り)傾向自体は変わらないので,G633におけるDTS Headphone:Xは,こういう音質傾向ということなのだと思われる。

ところで筆者は,マルチチャネルサラウンド再生がもたらす最大のメリットは,単体サブウーファで重低音再生が可能になることだと考えている。

重低域を専用に担当するサブウーファは,ここぞというときに重低域を「ドン!」と前に出してくれる。こういう反応のことを「レスポンスがいい」と言うのだが,バーチャルサラウンドサウンド対応ヘッドセットやヘッドフォンは,この,「マルチチャネルスピーカーセットの単体サブウーファがもたらずレスポンスのよさ」を再現できないことが多い。

しかも困ったことに,これは,特定のバーチャルサラウンドサウンド技術を採用していればいい,というわけではない。筆者が2014年の東京ゲームショウで体験した,「バイオハザード リベレーションズ2」(PC / PS4 / PS3 / Xbox One / Xbox 360)の特別版におけるDTS Headphone:Xの実装は,ほぼ完璧と言ってよく,必要なときに必要な量の重低音が出るという,レスポンスのよさが大変に印象的だった。しかし,その後試した某社のDTS Headphone:X対応スマートフォンとイヤフォンでは,必ずしもそう聞こえなかった。

|

で,3つあるルームプロファイルからどれを選ぶべきかという話だが,ことゲームプレイにおいては,First Person Shooterがベストというのが,試聴に基づく結論だ。First Person Shooterルームプロファイルであれば,サラウンド音源の定位をぼやけて感じられる人は少ないはずである。

DTS 7.1chのほうが,音響特性的には優れていると思うので,ゲームジャンル次第ではそちらもアリかもしれないが,ゲームサウンドを情報として処理したい局面においては,多すぎる残響がプレイの邪魔をすることになると予測している。

|

おそらく,日常的に本物のLogitech Signature Studioで音を聞いている人だと,それに最も近い音質傾向である同名ルームプロファイルがよく聞こえるのだろう。しかし,Logitech Signature StudioにもDTS社内スタジオにも縁のない立場で聞いてみると,DTS 7.1(やFirst Person Shooter)ルームプロファイルだと,前後左右の長さがほぼ等しい,立方体的な部屋の広がりを感じられるのに対し,Logitech Signature Studioだと,実際の室内と同じように,左右のほうが前後よりも広い,直方体的な部屋の広がりを感じてしまう(※実際のLogitech Signature Studioも,そんな感じの部屋である)。

さらに,おそらくは部屋自体の特性なのだろうが,DTSの社内スタジオよりも,中域からプレゼンス帯域付近の共鳴(レゾナンス)が多い気がする。具体的には銃声などが必要以上に共鳴した「キーン」と感じる鳴り方に聞こえるのである。

|

言い換えると,DTS Headphone:Xのルームプロファイリングが成功するかどうかは,どれくらい音響的によい部屋で正確に測定できるかにかかっているというわけで,このあたりは「DTS Headphone:X搭載だからこう」と語れない,不確定要素を増している要素の1つではないかと思う。

DTS Headphone:Xの鳴り方で一点気になったのは,フロントLRとセンターの定位感だ。これはサラウンドサウンド対応のビデオを試聴していて気づいたのだが,センタースピーカーから再生されるべきダイアログ(セリフ)が,正面からではなく,自分の身体の中心から聞こえるような印象になっていた。

つまり,Razer Surround Proの課題である「フロントスピーカーの定位感」は,DTS Headphone:Xにおいても,完全には解決していないわけで,その意味においては,キャリブレーションによって調整できるRazer Surround Proのほうを好む人も多いだろう。

Dolby Audio

Dolby Audioのほうは,ルームプロファイルのようなプリセット選択肢が存在しないこともあって,前述したステレオ音源試聴時の音質傾向を,マルチチャネルサラウンドサウンド再生時にもそのまま感じられる。よく言えば落ち着いた,悪く言えば地味な音だ。Dolbyらしい残響が中域を中心に感じられ,その点において,ゲームではDTS Headphone:XかRazer Surround Proのほうが望ましい。

ただ,他社のDolby製ソリューション採用ヘッドセットと比べると,残響がずいぶん抑えられているのも確か。G633の開発チームは,DTS Headphone:Xのルームプロファイルに,残響を最小化したものを用意しているくらいなので,おそらくこのあたり,G633の開発チームがDolbyに「残響は最小で」とリクエストした結果ではないかと推測している。

「ゲーマー向けバーチャルサラウンドサウンド」の新しい可能性を示すG633

|

一方,情報量が少なくなったとしても,ピンポイントの音源定位を求めたい,もしくは求める必要があるというときは,サラウンドサウンドミキサーを無効化のうえ,USBあるいはアナログ接続でRazer Surround Proを組み合わせるのがいいだろう。

DTS Headphone:X(=マルチチャネル・コンボルーションリバーブ)かRazer Surround Pro(=点の移動に特化したバーチャルサラウンド)のどちらがよいかというのは,今後,出てくるタイトルによって変わることになるのではなかろうか。

G633をゲームで使うという前提に立ったとき重要なのは,ゲーマー向けヘッドセットに,既存のバーチャルサラウンドとは異なる,マルチチャネル・コンボリューションリバーブを軸とする新しいソリューションがもたらされ,既存のバーチャルサラウンド技術と,使い分けられるようになったことだ。ゲーマー向けヘッドセットとしてのG633が持つ真の価値は,この点に集約されているように思う。

正直,開発の手間や実装されている内容を考えると,2万円台前半という実勢価格で本当に利益が出ているのか,他人事ながら不安になるくらいだが,前後編を終えての最終的な結論として述べるなら,G633のコストパフォーマンスは尋常ならざるほど高い。

機会があれば,ゲーム以外に,音楽やビデオなどでも,試してみると,従来のバーチャルサラウンドとは異なる体験ができるだろう。

G633をAmazon.co.jpで購入する(Amazonアソシエイト)

Logicool G「G633」レビュー(前編)。ロジクールの新しいゲーマー向けヘッドセット,その完成度は異様なほど高かった

Logicool G,部屋の広さを表現できるゲーマー向けヘッドセット「G633」「G933」を発表。オリジナルドライバー搭載で10月以降に発売

Logicool Gのプロダクトマネージャーに聞く,新型ヘッドセット「G633」「G933」の音づくり

Logicool Gのヘッドセット開発拠点を大人の社会科見学。「億単位のコストを投じて,本気で試行錯誤」のすごさを目の当たりにしてきた

Logicool GのG633製品情報ページ

- 関連タイトル:

Logitech G/Logicool G

Logitech G/Logicool G

- この記事のURL:

キーワード

- HARDWARE:Logitech G/Logicool G

- HARDWARE

- 入力デバイス

- Logitech International

- ヘッドセット

- ロジクール

- サウンド

- レビュー

- ライター:榎本 涼

- カメラマン:佐々木秀二

(C)2013 Logicool. All rights reserved.

- LOGICOOL ロジクール ワイヤレスゲーミングマウス G900 CHAOS SPECTRUM プロフェッショナルグレード

- エレクトロニクス

- 発売日:2016/04/14

- 価格:¥18,800円(Amazon)

LOGICOOL オプティカル ゲーミングマウス G300sエレクトロニクス

LOGICOOL オプティカル ゲーミングマウス G300sエレクトロニクス