1. 「GUILTY GEAR Xrd」とは

2. まず動かしてみよう(このページ)

3. キャラクターの選び方

4. 攻め方の基礎

5. 守り方の基礎

6. さらに上を目指すために

7. 上級者を目指す攻めの応用

8. 上級者を目指す守りの応用

格闘ゲームの楽しさにはいろいろだが,なかでも大きな割合を占めるものに,「動かす」ことそのものの楽しさがある。画面の中のキャラクターを自分の手足のように動かし,ど派手な連続技を自由自在に決めていく上級者達。その姿を見て格闘ゲームを始めたという人も少なくはないだろう。2. まず動かしてみよう(このページ)

3. キャラクターの選び方

4. 攻め方の基礎

5. 守り方の基礎

6. さらに上を目指すために

7. 上級者を目指す攻めの応用

8. 上級者を目指す守りの応用

この章では,こうした華麗な動きを身に付けるための操作技術について解説していく。本作には基本操作やゲームシステムを分かりやすく学べるTUTORIALモードが用意されているので,まずはこれらを一つ一つクリアするところから始めていこう。

|

なお,このとき意識しておきたいのは,アーケードスティックやゲームパッドを正しい握りで持つこと。変なクセが付いてしまうとあとから矯正するのは大変なので,ここでしっかり基本を身に付けておきたい。

→2.1. アーケードスティックの置き方と持ち方

→2.2. ゲームパッドで格闘ゲーム

また格闘ゲームの操作には,入力に際してなんらかのコツが必要になる場合もある。何度やってもうまくいかない場合は,なにかを見逃しているか,そもそも入力方法が間違っている可能性も高い。考え方一つで道が開ける場合もあるので,何が悪いのかをきちんと考えてみることも大切だ。

→2.3. コマンドはパーツ単位で覚える

こうした操作技術は,格闘ゲームの基本にして極意である。手に覚え込ませた操作感と正確なコマンド入力は思考をクリアにし,あらゆる状況に冷静に対処する力を与えてくれる。さらにここで習得した操作技術は,本作のみならず,あらゆる格闘ゲームをプレイするうえでの財産として活かすことができる。格闘ゲーム初挑戦の人は,いきなり難しい操作をやろうとしても身につきにくい。“もうちょっとで出来そう”な範囲を重点的に練習して,一歩一歩前に進んでいってほしい。

2.1. アーケードスティックの置き方と持ち方

アーケードスティックの置き方やレバーの持ち方次第で,操作のしやすさは大きく変わる。ここでは代表的なプレイスタイルについてメリットデメリットを紹介していくので,操作方法で悩んでいる人は参考にしてほしい。なお,どのスタイルが良いかは好みの問題なので一概に言いにくいが,今から格闘ゲームを始める人には,「膝置き / つまみ持ち」スタイルをオススメしておこう。場所を選ばずプレイでき,かつ2D / 3Dを問わず,さまざまな格闘ゲームに対応できるのがその理由だ。| アーケードスティックの置き方 |

|---|

| 代表的なレバーの持ち方 |

|---|

・精緻なレバー操作を会得するコツ

アーケードスティックでの操作に慣れていない人は,腕や体全体でレバーを動かしてしまいがちだが,こうした操作方法はレバーの入力方向を体感しにくく,また余計な力がかかるために疲れやすい。そこで,かぶせ持ちなら手首,つまみ持ちなら小指,ワイン持ちなら手の甲といったように,“左手のどこかを天板に固定する”ことを意識してみよう。固定した部位を支点にして操作すれば,より小さな動きで操作できるため疲れにくい。さらに操作時の左手のポジションから,入力方向を体感できるようになり,入力ミスも自覚しやすくなってくるはずだ。

また手持ちのアーケードスティックを触ってみると分かるが,レバーをゆっくり倒していくと,途中でカチッというクリック感を感じるはずだ。入力はこの時点で行われるので,本来それ以上レバーを倒す必要はないということになる。つまり,操作時にレバーが外枠に当たる感覚があった場合は,それは余計な力が入ってしまっていると理解しよう。もちろん素早い入力が必要な場合などはそうも言っていられないが,できるだけ外枠に触れないように操作することを意識してプレイすると,精緻かつ疲れにくい操作を会得できるハズだ。ぜひお試しあれ。

|

|

2.2. ゲームパッドで格闘ゲーム

格闘ゲームはアーケードスティックを使ってプレイするのが主流だが,もちろんゲームパッドで遊べるようにできている。事実,世界的な格闘ゲームトーナメントで活躍する選手の中にも,ゲームパッドを愛用しているプレイヤーは少なくない。むしろ方向キーをボタンのように操作できるため,とくに同方向の連続入力などはレバーよりも正確かつ素早く入力できるメリットがある。ほとんどの操作を親指だけで行うため,複雑なコマンド入力時に疲れやすい面はあるものの,慣れてしまえばレバー操作と遜色ない入力精度を実現できるはずだ。 |

|

|

格闘ゲームをゲームパッドで遊ぶうえでネックとなるのは,方向キーよりもむしろボタン入力のほうだろう。格闘ゲームではボタン同時押しを多用するうえ,方向キー操作の妨げとなる[L1][L2]ボタンがどうしても使いにくいなど,同時に押せるボタンが物理的に制限されているゲームパッドは,ボタン配置をよく考えておかなければならない。

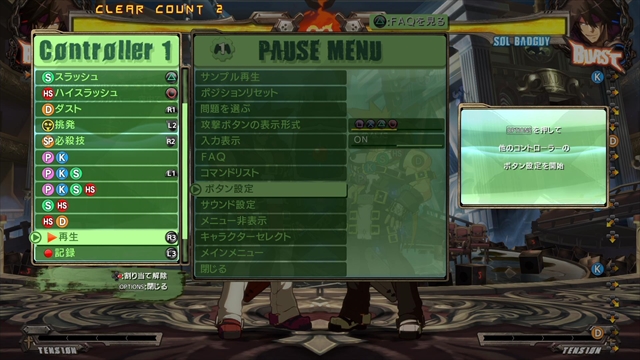

GGXrdのキーコンフィグは,もともと用意された操作にパッドのボタンを割り振るようになっているため,同時押しの組み合わせを自由に設定することはできない。そこで,ほかのボタンと同時押しする機会が多いHSを[R1]に,代わりにDを[○]に配置することをオススメしたい。[R1]は[□],[△],[×]との同時押しがやりやすいため,投げ仕込みを入力しやすくなる,というわけだ。

|

2.3. コマンドはパーツ単位で覚える

格闘ゲームの操作で最初の課題となるのが必殺技コマンドの入力だ。これにはコツがあって,それを意識して練習すれば上達はかなり早まる。それはコマンドをいくつかのパターンに分けて覚えることだ。本作にはキャラクターごとにさまざまなコマンド技が存在するが,いずれの技も基本パターンの組み合わせでできている。比較的長いコマンド入力が求められる覚醒必殺技――例えば

つまり,基本パターンをパーツとして手に覚え込ませれば,ほとんどの技はこの組み合わせで出せるようになる。以下に本作のコマンド入力における基本パターンと,その入力のコツをまとめたので,苦手な必殺技コマンドがある人は参考にしてほしい。

|

| コマンド | レバーでのコツ | 方向キーでのコツ |

|---|---|---|

| レバーを |

親指の関節で |

|

| └ このパーツが含まれるコマンド: |

||

| 親指の関節で |

||

| レバーと同様, |

||

| 親指の間接部分を滑らせて |

||

| └ このパーツが含まれるコマンド: |

||

| いわゆる低空ダッシュコマンド。 |

親指の指先で |

|

| 基本的な考え方はレバー入力と同じ。最後の |

||

| ジャンプ直後に |

レバーと同じく, |

|

・キャンセルって何?

連続技や連係を組み立てるうえで必須となる“キャンセル”。ここでは,2D格闘ゲームの基礎テクニックであるキャンセルについて,その概念を改めておさらいしておこう。格闘ゲームにおけるキャンセルとは,「実行中の行動を中断し,別の動作に移る」現象と,それを利用したテクニックの総称。中でも代表的なのが“必殺技キャンセル”で,これは通常技ヒット後の硬直時間――攻撃のスキを必殺技で上書きできることを利用したものだ。これによって通常技から必殺技を連続ヒットさせられるのだ。

|

一般的にキャンセルというと必殺技キャンセルを指す事が多いが,格闘ゲームにはそのほかにもさまざまなキャンセルが存在している。“連打キャンセル”は,立ちPやしゃがみP,ジャンプPといった小技に使われるキャンセルで,同じ技を連打するだけで前の攻撃の硬直がキャンセルされて連続ヒットする仕組み。“ジャンプキャンセル”は,必殺技の代わりにジャンプによって硬直をキャンセルするものだ。

また通常技から通常技が出せるガトリングコンビネーションも,広義にはキャンセルの一種と言え,さらに本作ならではの“ロマンキャンセル”は,ゲージを消費することであらゆる行動をあらゆるタイミングでキャンセルできてしまう(もちろん制限はある)。

単位時間当たりの攻撃密度を技術によって上昇させられるキャンセルという概念の発見によって,2D格闘ゲームのゲームデザインは飛躍的に進歩を遂げた。以後,さまざまなタイトルがそのシステムを洗練させてきた先に,今の格闘ゲームがある。そしてロマンキャンセルは,その進化の到達点の一つと言って過言ではなく,これをめぐる駆け引きが,さまざまな名勝負を生み出してきた。名前どおり,まさにロマンにあふれたゲームシステムといえるだろう。

|