イベント

2017年にヒットしたインディーズゲームの翻訳者による座談会をレポート。ゲーム翻訳の裏話や翻訳者の日常生活などあれこれを聞いた

だが,ダウンロード販売の普及で,最初は他言語向けだったゲームが,その後のアップデートによって日本語に対応するというケースが増えている。これは,日本を意識したマーケティングを最初から行い,専門の翻訳者も用意できる大手パブリッシャのゲームより,かつては日本語化など望むべくもなかったインディーズゲームにおいてとくに顕著だ。

|

活発だった有志による翻訳と合わせて,海外のゲームを日本語でプレイできる環境は――完璧ではないにせよ――次第に良くなってきているという印象を筆者は持っている。

同時に,翻訳されたゲームが増加したことによって,我々はさまざまな質の日本語を目にするようになってきた。「こういう訳できたか。なるほど」と唸らされることもあれば,どう見ても怪しい日本語に出会うこともある。良くも悪くも「誰が何をどう考えて,この訳にしたのか?」という思いは,日本語化された海外ゲームを遊んだ人なら,おそらく一度は感じたことがあるはずだ。

|

しかし,翻訳者がクレジットされていなかったり,翻訳活動が非公開だったりすることが原因で,こうした疑問に誰かが答えてくれる機会は残念ながら非常に限られていた。

そんな中,長年ゲーム翻訳に携わってきた3人の翻訳者による,トークイベント「新春ゲーム翻訳者鼎談&新年会 〜あのゲームを翻訳した人が,あのゲームを翻訳した人に訊いちゃう!〜」が2018年1月14日,東京・下北沢のArk Boxで開催された。

イベントに出演したのは武藤陽生氏(「VA-11 Hall A」「Gone Home」「The Vanishing of Ethan Carter」「Tacoma」などを翻訳),福市恵子氏(「UNDERTALE」「Alan Wake」「Mass Effect 2」「Reigns」「Enter the Gungeon」「HITMAN」「Mr. Shifty」などを翻訳),小川公貴氏(「RUINER」「Alan Wake」「The Banner Saga 1&2」「OwlBoy」「Battle Chef Brigade」「Adventures of Bertram Fiddle: Episode 2: A Bleaker Predicklement」などを翻訳)という,いずれも英日翻訳者として10年以上活動している3人の皆さんだ。ゲーム翻訳者がいろいろな話をしながらプレイヤーと一緒に楽しもうという,ありそうでなかったこの興味深いイベント。開催から少々時間が空いてしまったが,その模様をレポートしたい。

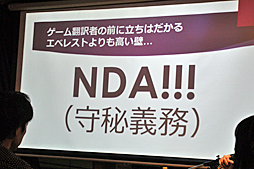

海外ゲームの翻訳者が謎めいた存在である理由

|

これが原因で,自分が携わったゲームについて翻訳者が語ることはできないし,また,翻訳者の名前が伏せられることも多いという。

そこまでしなくても,と思う人もいるかもしれないが,気になるゲームの情報に非常に敏感なのがファンであり,関係者の不用意な発言が大きな反響を呼ぶことも起こり得る。デベロッパやパブリッシャ側が情報漏洩や予期せぬ悪影響を防止しようとするのは当然のことであり,翻訳者側も,あとの仕事への影響も考えて発言を避けることは納得がいく。

つまり,今回のトークイベントを行った3氏は,名前を出して翻訳活動を行っている数少ないケースと言えるわけだ。

下ネタやジョーク,日英の表現方法の違い

このような前置きと登壇者の経歴紹介に続き,2017年に日本語版がリリースされ,カルトなブームを巻き起こしたいくつかのインディーズゲームについて,翻訳に関するエピソードが紹介された。

|

「The Witcher」や「Fallout」シリーズのような超大作では複数人での翻訳が普通で,そうでない作品の場合でも,10万ワードを超える翻訳を1人で担当するのは珍しいケースなのだそうだ。

ちなみに,一般に目安とされるフリーランス翻訳者の1日の作業量は,(翻訳者やジャンルによる違いが大きいものの)英文で約2000ワードとのこと(センター試験の英語で出題される英文の量が,だいたいそれくらい)。

武藤氏によれば,VA-11 Hall-Aの10万文字以上のテキストを1人で訳すには,約半年の時間が必要だと思われ,それが遅れればマーケティングの動向にも大きく影響を与える可能性があった。したがって,信頼して任せてくれたメーカーサイドには非常に感謝しているという。

VA-11 Hall-Aのテキストの大きな特徴の1つが,登場人物達が「これでもか」というくらいに連発する下ネタだ。こうした危ない表現をどう訳すかも,翻訳者の力量にかかっているという。あまりにも露骨な日本語にしてしまった場合,CEROのレーティングが変わってゲームの販売戦略を変えなければならないという危険性がある。そのため,細心の注意が必要だ。

下ネタやジョークの表現については,大作ソフトの場合はパブリッシャのチェックが入るが,インディーズゲームの場合は翻訳者の判断が大きなウェイトを占めるため,開発者サイドの校正をすり抜けてしまうことがあるという。性的,暴力的な表現については,映像とゲーム,さらに出版でそれぞれ規制が異なっており,それだけに翻訳者の知識も必要であり,責任は重大なのだと武藤氏は述べた。

|

|

翻訳上の細かい技術としては,英単語を翻訳する際のカタカナ表記の判断や,キャラクターの口調の選択があるという。

前者については,例えばゲーム中のカクテル用語「Girly」を「ガーリー」とする一方,その対義語にあたる「Manly」を「男らしい」と訳すといったように,分かりやすさを考慮してカタカナと漢字(あるいはひらがな)を使い分けている。武藤氏によれば,こうしたケースでは統一性よりもユーザーエクスペリエンスを重視しているとのこと。

また後者については,バイセクシャルの女性バーテンダー「ジル」の物語である本作の場合,翻訳によって彼女のイメージが壊れることがないように,セリフで「〜だわ」のような女性語を使わず,中性的な口調にしたという。

|

ほかにも女性語を使う危険性としては,「テキストから女性だと判断して女性語で訳したが,実際のゲームでは男性のセリフだった」というケースがある。とくにこれは,男女どちらのセリフにもなり得る汎用テキストで起こることが多いと小川氏。

場合によっては,もともと兼用だったセリフを男女両方分用意する(当然,プログラムもそれに応じて若干変更が必要になる)ように改変するそうだ。こうした想定していない作業が必要になった場合,インディーズゲームのほうが翻訳者の要望が通りやすいという。

|

|

また武藤氏は余談として,英語のだじゃれ・ジョークを日本語にどう訳すかも翻訳者の悩みの種だと語る。例えば,VA-11 Hall-Aでは,「犬」に関する英語のジョークを,漢字の形が似ている「大」を使ったネタへ変えている。

面白いことに,これと同じテクニックを福市氏もUNDERTALEで用いたという。日本語版コレクターズエディションの限定特典「イヌみくじ」では,「大凶」を「犬凶」としているのだ。ただし,この手法はキャラクターに声のないゲームだからこそ可能であり,文化や言語に基づくだじゃれやジョークの翻訳は基本的に難しいようだ。

こうした細かいネタを散りばめる一方で,VA-11 Hall-Aでは,原文の内容を日本向けのものに完全に変えてしまう,いわゆる「カルチャライズ」はほとんど行っていないと武藤氏は述べていた。

|

|

ゲームの世界とどう向き合うか

続いて紹介されたのが,小川氏が翻訳をしたRUINERだ。これは,サイバーパンクの世界観とハイスピードな戦いが特徴のアクションゲームだが,このジャンルの作品にしては珍しくテキストが多い。

小川氏は,翻訳中のエピソードとして「ゲームの中で救出することになる『brother』とは,主人公にとって兄と弟,どちらなのか?」を開発者に確認したという逸話を紹介した。確かに,英単語brotherだけでは長幼が正確には分からない。

とはいえ,本作をプレイしたことがある人なら,これはちょっと意外な疑問だと思うだろう。というのも,この主人公の衣装にはなんと「弟」という漢字がデカデカと記されているため,助けなければいけないのが兄であることはすぐに理解できるからだ。

|

武藤氏はこのことについて,「弟を助けに行くほうが,物語としては王道だし,捕らわれているキャラクターのビジュアルが一見,幼いものに見えたので,念のために確認したのではないか」と推測したが,本当の理由は,この段階ではゲームをプレイできていなかったからだった。

ゲーム自体はすでにプレイ可能だったものの,小川氏がRUINERの翻訳作業時に使用するのはエクセルシートの形で与えられた原文テキストのみ。このため,開発からの回答を受けてゲーム画面を確認したときには,「ああーっ」という,なんとも言えない気持ちになったという。

この話で筆者が興味深かったのは,これがゲーム翻訳者の仕事のスタイルを明らかにしたエピソードになっているところだ。

翻訳にあたって開発中のゲームをプレイして雰囲気を掴む作業を,「ファミリアライズ」というが,これに対する姿勢が登壇した3人で微妙に異なっている。ファミリアライズは控えめに,まずは全体のテキストを把握して一通り訳すというのが小川氏。福市氏は,ファミリアライズは不可欠であり,UNDERTALEの場合も翻訳に先駆けて頻繁にスクリーンショットを撮りながらプレイしたという。そして武藤氏は,長文が多い出版物の翻訳では,途中でダレないように最初に荒い全体訳をしてから校正するが,ゲーム翻訳の場合はファミリアライズをしたあと一発で訳すという。

ちなみに,事前のプレイでVA-11 Hall-Aにすっかり入り込んでしまった武藤氏は,作業の最後が味気ないシステム部分の翻訳ではなく,ゲームの最終日の部分で終わるように自分でスケジュール調整をしたのだそうだ。

このように,公式翻訳を担当するプロといえども,必ずしも最初からゲームのすべてを把握しているわけではなく(そもそも翻訳時にゲームがプレイできる状態にないこともある),自分に合った方法でゲーム世界の理解を深めていくものなのだ。この部分は,イベントの参加者も熱心に聞き入っていた。

|

|

小川氏はさらに,RUINERの翻訳におけるキャラクターの口調について述べた。具体的には,ゲームに登場する武器などを紹介するテキストは,主人公をサポートするハッカーの女の子がしゃべっているような口語調に訳したという。これらのデータベース的な文章は,散文的にすることもできたが,作品の雰囲気を出すうえではこのほうがいいと判断したのだ。これらの説明文を読んでいると,確かに,遠距離通信をしている主人公と彼女の連携が,より強固なものに感じられる。

ただし,こうした文章には本作独特の専門用語が頻出するため,訳出にはかなり苦労したとのことだった。

作品の雰囲気を翻訳のレベルで表現ないし強調しようとする小川氏の工夫は,そこだけでない。例えば,「マザー」という機械の敵を操る双子達のセリフに出てくる,「ガラ灰」は小川氏の造語であり,これは最初の訳だった「亡骸の灰」を推敲の段階で変えたという。「このキャラクターなら,きっとそう言うだろう」という想像に基づいた創作だ。

また「Traffic King」は,そのスゴそうな名前とは裏腹に,主人公と何度も戦わされるハメに陥る,ちょっと残念な中間管理職的なキャラクターであるため,日本語では「物流王」という,「ダサかっこいい」名前にしたとのこと。この「ダサかっこいい」は,RUINERというゲームの本質ではないかと筆者は思うが,小川氏の訳によって,その要素がより強調されているのだ。

|

このほかにも,新種の敵が登場したときのカットインにおける説明のまとめ方や,通常よりもかなり時間をかけ,綿密に調べて訳したという「易」の文章などに小川氏は力を入れたという。RUINERはアクションとしてもかなり歯ごたえのある作品なので,小川氏の翻訳が気になった人もぜひプレイしてほしい。

翻訳者に求められる創造性とは

福市氏が翻訳を担当したUNDERTALEは,スーパーファミコン時代のRPGを思わせるゲームで,この作品のローカライズについては,2017年8月26日に掲載したインタビュー記事でも詳しく紹介している。

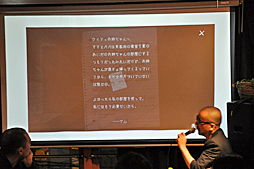

記事でも触れられているが,トークイベントで小川氏が絶賛していたのが,パピルスのセリフの訳し方だ。パピルスは主人公の敵として登場する,ちょっと間の抜けた性格のキャラクターで,英語版では,名前の由来ともなっているPapyrusというフォントが使われており,話の内容も独特のボキャブラリーを用いる。そんな個性的なキャラクターだが,日本語版ではなんと,作中の登場人物で唯一セリフが縦書きになっているのだ。

|

|

これは「海外の人が英語版をプレイして感じた驚きを,“そのまま”伝えたい」ためで,本作のローカライズを担当する「ハチノヨン」との会議で決まったとのこと。こうした提案は通常のローカライズではちょっと考えられない,かなり思い切ったものだ。縦書きになれば翻訳の難度も確実に上がる。そのため,これが決まったとき福市氏は,「これは大変な仕事になるぞ……」と覚悟したという。

1行の最大文字数が5文字に制限される縦書きスタイル,しかもプレイヤーの読みやすさも考えなければいけないため,ただでさえバリエーションの多いパピルスのセリフの翻訳にあたっては,ほかのキャラクターにはない難しさがあった。

しかし,こまめに改行が入ることにより,はからずもややつたないしゃべり方のようになり,パピルスという独特のキャラクターがうまく表現できたのではないかと福市氏は述べる。

こうした大胆なアレンジが可能だったのも,制作者側との緊密なコミュニケーションがあったからだ。とくに,「だじゃれを始めとするテキストは,日本語としていいものにしてほしい」という原作者のToby Fox氏からの要請は,福市氏の創作心を強くくすぐったという。

例えば,ゲーム序盤のパピルスのセリフである「OH MY GOD!!」は通常ならば「なんてこった」という日本語になるのだろうが,福市氏はあえて「あ,あ,あ,あ…!」と訳して,彼の驚きを強調している。また,これも制作者およびハチノヨンとの連携のもと,LT,つまり言語テスト(Linguistic Test)を繰り返し行い,自分の訳がゲーム画面でどのように表示されるかを常に確認し,内容と表示の双方でベストになるように心掛けたという。

|

|

|

UNDERTALEは,先のVA-11 Hall-AやRUINERの紹介でも筆者が感じた,日本語ローカライズの際に翻訳者に求められる創造性が非常にハッキリ表れているケースだ。ゲームに限らず翻訳とは,原文をいわば「聖典」として,その内容を忠実に別の言語に置き換える作業だと思われがちだが,実際には,「何をもって原文に忠実とするか」の解釈には常に揺らぎがある。プレイの面白さが優先されるゲーム翻訳の場合は,とくにそれが顕著だといえるだろう。

プロの翻訳者の生活や翻訳へのこだわり

休憩をはさんだトークイベントの後半は,話の途中で参加者の質問にも答えていくという,リラックスした形式で進められた。

質問の中でもとくに興味深かったのが,「プロの翻訳者としての1日の過ごし方」だ。

最初に答えた福市氏は,朝の8:30から,だいたい18:00〜19:00まで仕事をするという。休日もあらかじめ決めて,予定をこなしていくタイプなのだそうだ。

9:00から22:00まで,1日12時間ほど仕事をしていたという武藤氏の場合,2017年はVA-11 Hall-Aや書籍などの翻訳のために非常に多忙で,1年のうち10日程度しか休日がなかった。いざ休みというときも,普段の多忙さとのギャップから,何をしていいか分からないほどだったという。

その一方,ゲーム以外の仕事も日常的に受けている小川氏は,午前中には契約書などの実務的な翻訳を行い,午後から夜にかけてゲームなどの創造性を要求される案件に取り組むとのこと。

このように,1日の過ごし方は三者三様だったが,フリーランスとして働くうえで自分の生活リズムを確定させていることは重要だろうと感じられた。上記の「1日平均の翻訳作業は英文で2000ワード」というデータと合わせて考えると,プロの翻訳者といえども超人的な速度で訳していくわけではなく,どちらかというと時間をかけて丁寧に訳しているようだ。

こうした質問を通じて,3人に共通する翻訳の際の関心事が,さらに浮き彫りになった。まずは,翻訳されたテキストのフォントに対する強いこだわりだ。

例えば武藤氏が翻訳者として初めて名前を出したGone Homeでは,用意されていたフォントの長音記号「ー」が長すぎたため,一部では見栄えを考慮して半角ハイフンを使用したという。また,福市氏が担当したEnter the Gungeonでも,使用されていた特殊なデザインのフォントの特徴を意識し,つぶれて読みにくい漢字は避けるなどの工夫をしたそうだ。

|

|

|

|

ゲームで使用されるフォントは,基本的にはパブリッシャや,そのエージェントが決めるが,インディーズゲームの場合,翻訳側の要望が通りやすいものであるらしい。ただし,フォントによっては一部の日本語文字(とくに漢字)に対応しておらず,文字化けしたり,使用が有償だったりすることもあるため,フォントの選択は一筋縄ではいかないようだ。

個々の単語の訳に対するこだわりも,当然ながら強い。

例えば,小川氏が翻訳を担当したOwlboyに出てくる「王都」の原語は「Capital」で,普通は「首都」と訳されるところ。だが,ファンタジーである本作の雰囲気に合うように「王都」と訳したのだという。ちなみにOwlboyは,8〜9年の開発期間を経て,ようやくリリースに漕ぎつけた作品で,古き良き時代を思わせるドット絵が魅力とのこと。小川氏は,キャラクターの個性に応じた翻訳を心掛けたので,その点も注目してほしいと述べていた。

同じ英単語「Capital」は,福市氏のUNDERTALEにも出てくるが,最初はこちらも王都で訳そうとしたものの,漢字が使えないという制約があったため,最終的にはひらがなで読んでも明確に意味が伝わる「みやこ」にしたという。

|

また,これまでのトークからも分かるように,ゲーム翻訳においては翻訳の質と同じくらい,ゲーム内でどのように見えるかが重要だ。このため,3人とも口をそろえてファミリアライズやLTの必要性を強く訴えていたことも印象的だった。

|

|

|

|

英語のだじゃれを日本語に翻案する際のエピソードも興味深い。例えば,福市氏はUNDERTALEにおけるさまざまなネタは,家事をしているときやお風呂の中などで考えたという。これは小川氏や武藤氏も同感とのことで,翻訳作業をしていないとき,ふとアイデアがひらめくことが多いそうだ。

だじゃれの翻訳の際には,どうしても「面白くしよう」という意識が強くなるものだが,UNDERTALEの場合はだじゃれに対してほかのキャラクターがツッコミを入れてくれるので,肩の力を抜いて訳せたらしい。

ゲーム翻訳者のモチベーションとは

トークの最後は,「ゲーム翻訳者を続けている理由」,そして「今後のゲーム翻訳はどうなるのか?」という質問に3人が答える形で進行した。

まずゲーム翻訳者を続けている理由だが,福市氏は「ゲームが好きだから」と述べる。学習時代はゲームを翻訳するという仕事の存在を知らず,出版翻訳者を目指していた福市氏だが,昔からゲームが好きでよく遊んでいた同氏にとって,これ以上幸せな仕事はないという。

|

今後のゲーム翻訳について武藤氏は,ゲーム翻訳業界は翻訳のレベルや仕事のシステムの点でまだ成熟途中だが,インディーズゲームが盛んになってきたことによる翻訳の活性化を最近の潮流として挙げた。インディーズゲームでは,翻訳者が自分の名前を出して携わることができ,担当した作品が名刺代わりになる。この点も,翻訳者にとって非常にありがたいという。

以上のように,今回のトークイベントは,ゲーム翻訳者の翻訳にかける思いを聞くことができる,とても興味深いものであった。約30人弱の参加者の内訳は,デジタルやアナログの海外ゲーム翻訳者,ゲーム開発会社の関係者,そしてこれから翻訳者を目指そうとする人が中心で,いずれも高い関心をもって3人の話に聞き入っていた。

|

もちろん,ここで語られたことがゲーム翻訳のすべてというわけではないだろう。インディーズゲームのほかに,複数の翻訳者の共同作業になる大作タイトルや毎月のようにアップデートが行われるオンラインゲームなどがあり,それぞれにまた違った翻訳事情があるはずだ。もちろん,プロによる公式翻訳と並んで,現在も日本における海外ゲームの受容を大きく支えている有志による翻訳の存在も忘れてはならない。

とはいえ,裏方である翻訳者が表に出る機会がもっと増えることで,プレイに少なからぬ影響を与える「言葉の話題」が広まっていくのは非常に良いことだと筆者は考える。そもそも,NDAの制約などがあるとはいえ,出版や映像作品と比べてゲームにおける翻訳者は黒子役として扱われすぎているのではないだろうか。名前を出して仕事をするのは大きな責任が伴い,翻訳者にとってもプレッシャーになるだろうが,結果として翻訳の質が向上するのなら,ゲーム業界にとっても大きなプラスになるはずだ。

第2回のイベントがあるかどうかは現在のところ不明だが,ゲーム翻訳者の認知度を高めるうえでも,ぜひ重ねて開催してほしい。

- 関連タイトル:

VA-11 Hall-A

VA-11 Hall-A

- 関連タイトル:

RUINER

RUINER

- 関連タイトル:

UNDERTALE

UNDERTALE

- この記事のURL:

キーワード

- PC

- MAC

- PS Vita:VA-11 Hall-A

- PS Vita

- アドベンチャー

- CERO D:17歳以上対象

- SF

- Wolfgame

- アクティブゲーミングメディア

- PC:RUINER

- PC/MAC:UNDERTALE

- ハチノヨン

- イベント

- ライター:山室 良

- REIKON GAMES

(C)2014-2017 SUKEBAN GAMES LLC

(C)REIKON GAMES 2017.

UNDERTALE (C)Toby Fox 2015-2017. All rights reserved.