インタビュー

もっと世の中に,とくに日本の人には注目されてよい作品。小島秀夫氏が語る思い出の一本「クラッシュ・バンディクー」――ゲームアーカイブス700本突破記念! 特別インタビュー第7弾

○第1弾 北瀬佳範氏 (スクウェア・エニックス)※2月23日掲載

○第2弾 須田剛一氏 (グラスホッパー・マニファクチュア)※3月1日掲載

○第3弾 水口哲也氏 (キューエンタテインメント)※3月8日掲載

○第4弾 馬場英雄氏 (バンダイナムコゲームス)※3月15日掲載

○第5弾 名越稔洋氏 (セガ)※3月22日掲載

○第6弾 小林裕幸氏 (カプコン)※3月29日掲載

○第7弾 小島秀夫氏 (コナミデジタルエンタテインメント)※4月5日掲載

「PlayStation Store」公式サイト

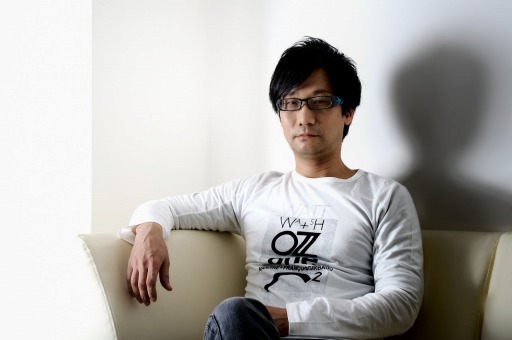

全7回にわたりお届けしてきた「ゲームアーカイブス700本突破記念! 特別インタビュー」だが,その最後を締めくくるのは,「メタルギア」シリーズで知られる小島秀夫氏だ。小島氏と言えば,いまさら説明するまでもなく,世界的にも著名な日本のゲームクリエイターの一人。

長い間,ゲーム業界の第一線で活躍する小島氏だが,そんな氏が挙げた思い出の一本は,1996年にソニー・コンピュータエンタテインメントより発売された「クラッシュ・バンディクー」である。

アクションゲームの傑作シリーズとして知られる「クラッシュ・バンディクー」だが,一方で,なぜ小島氏が本作をピックアップしたのか,不思議に思う読者もいるかもしれない。正直な話,実は筆者も取材を行う前はそう思っていた。しかし,実際に話を聞いてみると,本作がゲーム(業界)に与えたインパクトや当時の時代背景,そしてそれを小島氏がどう見ていたのかなどがわかり,ゲーム史の流れが垣間見える大変興味深い内容のインタビューであった。

というわけで,「クラッシュ・バンディクー」の話から始まって,「メタルギア」の裏話や映画の話,最後には小島氏のゲームに対する考え方にまで話題が及んだ今回のインタビュー。その興味深い内容を早速お届けしたい。

|

○「クラッシュ・バンディクー」とは

1996年にソニー・コンピュータエンタテインメントから発売されたアクションゲーム。世界的なヒット作となり,数多くのシリーズ作品が制作された。

(C)1996 Universal Interactive Studios, Inc. Source Code:(C)1996 Naughty Dog, Inc. All rights reserved.

コミカルな絵柄のグラフィックスと,3D表現を駆使した演出やゲームシステムが特徴的な作品で,発売当時は“奥スクロールアクションゲーム”の謳い文句で,日本でも大々的に宣伝された。ゲームをプレイしたことがない人でも,当時放映されていた妙に頭に残るTVCMを覚えているという人は多いだろう。

ゲームアーカイブス

「クラッシュ・バンディクー」紹介ページ

4Gamer:

本日はよろしくお願いします。

今回は「クラッシュ・バンディクー」についてお聞きしながら,PlayStation時代の話や「メタルギア ソリッド」のお話なんかもお聞きできればと思います。

小島氏:

はい,よろしくお願いします。

4Gamer:

いきなり話が脱線してしまいますが,当初は「パラッパラッパー」を思い出の一本に挙げるつもりだったとお聞きしています。

小島氏:

そうなんですよ。でもよく調べてみると,「パラッパラッパー」はゲームアーカイブスに無くて断念しました(苦笑)。

4Gamer:

「クラッシュ・バンディクー」のお話に入る前に,「パラッパラッパー」についても少しお聞きしたいのですが,あのタイトルに惹かれたのはどんなところだったんですか?

|

ゲーム性にも惹かれるものがあるんですが,やっぱり世界観が凄いですよね。あのぺらぺらのキャラクターや音楽の使い方とか。「タマネギ先生」なんかは,今でもとても記憶に残っていますし。「パラッパラッパー」はとにかく新しくて,本当に印象的なゲームでした。それに,いわゆる“ゲームクリエイターでない方を起用したゲーム”の先駆け的な作品でしたね。

4Gamer:

確かに。あの時期からゲーム開発者のイメージもちょっとずつ変わってきました。

小島氏:

「I.Q」なんかもそうでしたが,それまで違う媒体で創作活動をしていた方が,PlayStationというプラットフォームで初めてゲームという「作品」を創った。そしてそれがユーザーにも受け入れられたことで,ゲームやゲーム業界が変わっていったという流れはあると思うんです。

4Gamer:

PlayStationには,従来のゲーム機とはまったく違う,良い意味での“異質さ”がありました。

小島氏:

ええ。PlayStationが出る前のゲーム制作は,どちらかというと,“技術者がゲームを作って,そこに絵と音をつけていた”という感覚が強かったんですね。でもPlayStationの時代に入ってからは,音楽系のゲームなら音楽専門の人が,アート志向の強いものならアート出身の人が,ゲームという新しい媒体を使って何ができるか,いろいろと試行錯誤するみたいな空気が生まれて。制作環境もまるで違うものへと変化していきました。

4Gamer:

そういえば,昔のSCEさんのプロジェクトの動き方って,「会社としてこれを作ろう/作りなさい」みたいな動きがあまりなくて,とにかく作り手/企画ありきだったという話は聞いたことがあります。開発者はあくまで“アーティスト”で,なんか面白いものがあったら持ってきてよ,みたいな。ミュージシャンがデモテープ持っていくみたいなノリだったと。

小島氏:

今の時代は,さすがにその創り方だとリスクが大きいと思いますけど,自分が触れたことのないゲーム,そして自分が創るはずもないゲームに出会ったのが,PlayStationというプラットフォームだったんです。「パラッパラッパー」は,そうした“まったく新しいゲーム”の一つだった。でも,内容も衝撃的だったんですけど,それが売れてしまうという事実が,僕には一番の衝撃でした。

|

|

4Gamer:

ゲームに「おしゃれな遊び」というイメージを作っていったのも,PlayStationの大きな功績の一つですよね。

小島氏:

はい。それにその頃からは,雑誌とかメディアにおけるゲームの扱い方も随分変わって。だって昔は,開発者の写真が雑誌に半ページ以上載るなんて,絶対にあり得なかったですからね。ゲーム雑誌といえば,マイナーなサブカル誌みたいなものが中心でしたし,ゲーム開発者は,みんな小汚い格好で載っていたじゃないですか。

4Gamer:

そう……ですねぇ。

小島氏:

まぁだから,昔ウチ(KONAMI)は,広報の人にスポットを当ててプロモーションをやっていたんですけどね。でも,PlayStationの時代からクリエイターの扱いが変化していったので,開発者の側もちょっと着る服を考えたり,髪型をキチンとしたりするようになった。そういう変遷があったからこそ,今があると思うんですよね。

「クラッシュ・バンディクー」があったから,今の「アンチャーテッド」がある

4Gamer:

いきなり脱線してしまってすいません……。

では,改めて「クラッシュ・バンディクー」について聞かせてください。まず,本作を思い出の作品として挙げたのはなぜなんでしょうか。

|

確か「クラッシュ・バンディクー」って,初代は1996年頃の作品でしたよね。

4Gamer:

はい。最初に発売されたのは1996年の年末ですね。

小島氏:

ちょうど,僕が神戸から東京に出て来た頃だったと思うんですけど,子供と一緒によく遊んでいたんですよ。「クラッシュ・バンディクー」という作品は,任天堂で言えばマリオ,セガで言えばソニックみたいな作品じゃないですか。

4Gamer:

そうですね。

小島氏:

でも,ビジュアルは完全に海外のセンスで。本当に「トムとジェリー」を3Dにしたような作品でしたよね。原色をそのまま使っていたり,ゲームオーバーのパターンも色々あったり。まずあのセンスは,たぶん日本人では持てません。

4Gamer:

開発を担当しているのが,今は「アンチャーテッド」シリーズで有名なNaughty Dogというのも,なんだか感慨深いですよね。

小島氏:

Naughty Dogの創設者であるルービン(Jason Rubin)さんやギャビン(Andy Gavin)さんたちとは,当時から僕も付き合いがありました。彼らはとても優秀な開発者だったのですが,それに加えて,あのマーク・サーニー(Mark Cerny)さんがゲームデザイン&プロデューサーを務めているというのがとても大きくて。僕としては,そこが結構重要なポイントだったと思っているんです。

※マーク・サーニー(Mark Cerny):ゲームデザイナー兼プログラマー。13歳でカリフォルニア大学に入学し,17歳で卒業。ATARIに入社した後,日本を訪れセガでゲーム開発に従事した。帰国した後は,「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のディレクターや「クラッシュ・バンディクー」のプロデューサーを務めるなど,いくつもの傑作に関わっている。独自のゲーム開発理論で知られ,2004年にはGame Developers Choice Awardsを受賞。

4Gamer:

といいますと?

小島氏:

大げさかもしれませんけど,「クラッシュ・バンディクー」は,日本のゲームらしい丁寧さや親切さを,海外のゲームに取り入れた先駆け的な作品だったと思うんです。

4Gamer:

……詳しく聞かせてもらってもいいですか。

小島氏:

彼(サーニー)は,日本でゲームを創った経験もあり,日本のゲーム創りの魂を持った数少ない外国人のクリエイターでした。彼がいたからこそ,丁寧なチュートリアルだとか,絶妙なゲームバランスだとか,痒いところに手が届くサービスを実現できていたと思うんです。

それまでの海外のゲームって,かなり大雑把というか,アーティストが創りたいものを創って,創りっぱなしで「俺の創りたいものを遊べ,遊べないならお前が悪い」という感じのものが多かったじゃないですか。でも,日本のゲームは当時からそうではなくて,親切な「おもてなし」感覚のサービス精神で創られたものが多かった。

4Gamer:

昔は「洋ゲー≒大味」というイメージもありましたしね。

小島氏:

そんななかで「クラッシュ・バンディクー」は,細やかな配慮が行き届いた稀有な“洋ゲー”だったんです。ゲームの基本部分は,任天堂の宮本さんが創ったものを踏襲――コインの代わりにリンゴ――しているんですけど,サーニーさんは,よく日本のゲームの良さを研究していました。そして自分の創るゲームに“そうしたエッセンス”を取り入れて,「クラッシュ・バンディクー」という作品で,それを欧米の開発者達に知らしめたわけです。

|

|

4Gamer:

なるほど。

小島氏:

だから,後に主流ジャンルとなるFPSやTPSの設計などもそうですが,だんだんと海外の作品でも,親切なチュートリアルの見せ方や遊ばせ方をするようになっていったと思うんですが,そうした流れのちょうど節目に当たる作品が「クラッシュ・バンディクー」だったと思っています。本当に,それまでの海外のゲームでは,そうした配慮はあまり見られませんでしたから。

4Gamer:

確かに「Tomb Raider」なんかも,とりあえず3D空間に放り込まれて,みたいな内容でした。実際,結構迷った記憶が……。

小島氏:

だけど,最近の「Halo」とか「Call of Duty」みたいなゲームって,プレイヤーがどうすればいいのかをドラマの中に丁寧に組み込んで表現しますよね。調整もちゃんとされている。ああいう発想って,(少なくとも当時は)割と日本人的なものだったんですよ。そして,その辺の手法/理論を極めた一人がサーニーさんだったわけです。

4Gamer:

確かに,洋ゲーの“大味さ”がなくなっていったのは,90年代後半あたりが境目だったのかも。

小島氏:

それに「クラッシュ・バンディクー」は,単に文字や音声のローカライズだけではなくて,日本語版向けにゲームバランスまで調整して,日本人に合うテイストに創り直していました。海外のゲームを日本で受けるようにするにはどうすればいいのかということを真剣に考えて,なおかつ成功させた,おそらく初めて(あるいは最初期)のケースだったと思います。

4Gamer:

「クラッシュ・バンディクー」をピックアップしたのは,そういう視点からでしたか。

小島氏:

非常に優秀な作品ですよ。「クラッシュ・バンディクー」は,もっと世の中に,とくに日本の人には注目されてよい作品だと思います。僕は,この作品があったからこそ「アンチャーテッド」があると思うし,この作品がなかったら,今の「Halo」も「Call of Duty」も無いと思っています。当時,ほかの作品に与えた影響は大きかったんじゃないかな。

|

表現が乏しかったからこそ,言葉の壁も文化の壁も飛び越えた

4Gamer:

“日本のゲームらしさ”という言葉で思い出したのですが,一つ質問をさせて頂いてもよろしいでしょうか……。

小島氏:

どうぞ。

4Gamer:

小島監督は,著書の「僕の体の70%は映画でできている」の中で,昔の日本のゲームが世界で受け入れられていった理由について書かれていますよね。サイレント映画時代からトーキー(音声)映画時代への変遷を,ゲームに当てはめて説明しているお話です。

小島氏:

ああ。チャップリンの映画に代表されるサイレント映画って,とにかく動きや画面の構図で面白さを演出するものですよね。言葉がないから,言語の壁もなければ文化の壁もなかった。だからチャップリン映画は,あっという間に世界中で受け入れられたんです。昔のゲームもそれ(サイレント映画)と同じだと思うんですよ。

4Gamer:

今回のインタビューに備えて著書を再読させて頂いたのですが,「音声がなかったからこそ,言葉の壁も文化の壁も飛び越えて一気に世界に広がった」という部分に,改めて「なるほど!」と。

|

昔のゲームも表現力が乏しかったから,そこには世界観もなければ,言葉も文化もなかったじゃないですか。それこそ最初は,主人公は人間ですらなくて,画面に出てる塊が弾を撃つとか,そういうゲームばかりで。昔のゲームって,ゲームで“動詞”を一つ思いつくだけで,もう新しかったんです。飛ぶ,跳ねる,泳ぐ,掘る,撃つ,食べる……。それだけでゲームになったんです。

4Gamer:

「パックマン」とか「ディグダグ」とか……

小島氏:

どれも記号的な表現で,単純なゲームばかりでしたよね。ただ,だからこそ世界で受け入れられるコンテンツになり得た側面もあったと思うんです。

だけど,ハードウェアの進化と共に,ゲームの描画力が上がって,さらにそれが喋るようになって。今は表情だったり,人種までもが表現できるようになっていますよね。でもそうなると,どこを舞台にして,誰が登場するのかが問われるようになってしまう。例えば,渋谷を舞台に日本人の学生が出てきたら,アメリカの人は,もう絶対にそのゲームをやらないわけです。これは,映画が辿った現象とほとんど同じなんです。

4Gamer:

その辺は,資金力だとか開発力とはまた違う話ですよね。

小島氏:

ただ,ここは僕らにとってヤバイ話でもあるんですよ。日本のクリエイターが負けてるという話にも繋がっていってしまうので。ゲームにしても映画にしても,日本人の感覚でリアルに作ると,日本人には感銘を与えられるかもしれませんが,それを海外に持っていこうとすると,当然無理が生じるわけです。日本映画が賞をとったところで,世界の一般視聴者がそれを観るわけではありませんしね。

映画「リング」なんかが良い例ですが,あれは日本の原作のお話を全部ハリウッド式に置き換えて,向こうを舞台にして,向こうの俳優を使うことでブレイクするわけですよ。これは「REC」や「ドラゴン・タトゥーの女」なんかにも言える事だと思います。

4Gamer:

そこを乗り越えるための何か,というのは存在するんでしょうかね。

小島氏:

よく聞かれることで,そして言うとがっかりされるんですが(苦笑)。「メタルギア ソリッド」も,別に狙って当てたワケではないんですよね。今はもう,僕も組織の中で役職に就いてしまって,ビジネスを考えながらもの創りをしなくてはいけない立場になりましたが,昔の自分には,そんなものは何もありませんでした。とにかく,「自分が創りたいもの」「自分が遊びたいもの」を創って,皆を驚かしてやろう!と。そういう事ばかり考えていたんです。

4Gamer:

でも,それが結果に繋がったわけですよね。

小島氏:

僕は「メタルギア ソリッド」を創る前は,PCエンジンとかMSXとか,比較的マニア向けのプラットフォームでゲームを創っていたんです。そういう事情もあって,自分のゲームが何百万本も売れるなんて,当初はまるで考えていませんでした。直前の「ポリスノーツ」が10万本くらいだったから,きっと今回もそのくらいだろうみたいな感覚で。

4Gamer:

「メタルギア ソリッド」以降,小島監督ご自身の周囲は大きく変化したんですか?

小島氏:

それはめちゃくちゃ変わりましたね。ただ,昔は今ほどネットも発達してなかったですから,日本にいても,海外の温度感はあまり伝わって来なかったんです。「なんか海外で人気があるらしい」みたいな噂を聞いたくらい。で,実際にヨーロッパの発売イベントに行ったら,それはもの凄いことになっていまして。

4Gamer:

日本でも人気の「メタルギア ソリッド」ですが,海外での人気は輪をかけて凄いですよね。

小島氏:

いやもう,それこそちょっと勘違いしちゃいそうになりましたよ。やたらみんなが「お前はロックスターだ!」と言ってくれるんだけど,ロックスターはこんな地味な生活してないだろうと思いつつ(苦笑)。「自家用ジェット持ってんのか?」とか聞かれても,いやいや……みたいな。

4Gamer:

僕が初めてE3(Electronic Entertainment Expo)に行ったときに,ちょうど「メタルギア ソリッド2」が大々的に宣伝されていて。もの凄い盛り上がりだったのを記憶しています。

小島氏:

「メタルギア ソリッド2」の時はとくに凄かったですね。1の成功を受けて,2では大がかりなプレゼンをやったりもしましたが,反響がもの凄かった。

|

4Gamer:

そこまでの反響を得た理由はなんだったんでしょう?

小島氏:

なんだったんでしょうね。ただ僕は,アメリカのこともヨーロッパのことも,映画や本を通して見聞きして,感じた世代なんです。僕が子供の頃,映画館の上位10位はすべて洋画でしたし,音楽も洋楽ばかり聴いていました。日本のコンテンツよりも,海外のものに触れていた時間の方が長かったかもしれません。

「メタルギア ソリッド」という作品は,そんな僕が体験したこと,吸収したいろいろなものが化学反応を起こして出来上がったものです。だから,これが海外で受けたというのはある意味で自然なことかな,という感覚はありました。

4Gamer:

あまり“海外”を意識していたわけではなく?

小島氏:

そうですね。海外メインの作品であっても,やっぱり,まずそこはあまり考えずに創らないといけません。もちろん,“ゲーム性”の部分は違うんですけど。

4Gamer:

ここでいう“ゲーム性”とは具体的にどういった部分ですか。

小島氏:

難度の調整もそうなんですが,照準ひとつを取ってもちょっと違うんですね。ロックオンしたらいけないとか。セーブポイントの間隔は短くなければいけないだとか。そういったポイントが日本とは違います。もちろん,これは小手先のことですけど。

- この記事のURL: